3.3. 人間の認知・感情・行動における進化仮説の検証

人間の心理的機能を進化論の枠組みで考える大きな利点の一つは、この理論に基づいて検証可能な仮説を立てられるという点です。

つまり、進化心理学の理論から、実際にテストできる予測を導き出すことができます。

進化心理学の仮説を検証するには、主に2つのアプローチがあります。

ひとつは「トップダウン」型です。

これは、たとえば親投資理論(生物がどれだけ子に資源を投じるかに関連する理論)など、進化理論に基づく中心的な考え方から直接、検証可能な仮説を導き出す方法です。

たとえば、

「女性は男性よりも子どもへの投資量が大きいため、社会的に地位の高い配偶者を求める傾向が強い」

という仮説を立てることができます。

もうひとつは「ボトムアップ」型のアプローチです。

これは、実際の行動観察からスタートして仮説を立てる方法です。

たとえば、

・女性はパートナーの(知覚される)社会的地位が低下すると、離婚する傾向が高まる

・女性よりも男性のほうが、パートナーの生殖能力(たとえば加齢に伴う減少)が落ちた場合、より若い相手に乗り換える傾向が強い

といった観察結果を出発点にします。

このような観察結果をもとに、「適応的な機能に関する仮説」を設定し、それを実験的にテストして検証するわけです。

進化心理学の仮説をテストするためには、いくつかの証拠源を利用できます。

- 認知、感情、行動における性差を検証する実験

- 質問紙調査(ただし、回答が社会的期待に左右される問題もある)

- 既存の記録データ(進化理論を意識せずに集められたもの)

- 異文化比較研究(人間に共通する普遍性や、文化による変化を調べる)

- 種間比較(特に我々に最も近い大型類人猿との比較)

さらに、精神病理(心理的障害)に現れる兆候や症状も、「通常の心理機能」を理解するための重要な情報源となり得ます。

コンラート・ローレンツは、

「行動の病理を分析することで、通常の機能の理解において生理機能の分析以上に深い洞察が得られる」

と主張しました。

つまり、病理が存在することで、どのメカニズムがどう働いているかがよりはっきり見えてくる、という考え方です。

特に、精神病理を進化心理学の観点から”証拠”として扱うアプローチは、非常に有望であると考えられます。

しかし現時点では、進化心理学の分野ではこの可能性はあまり重視されてきませんでした。

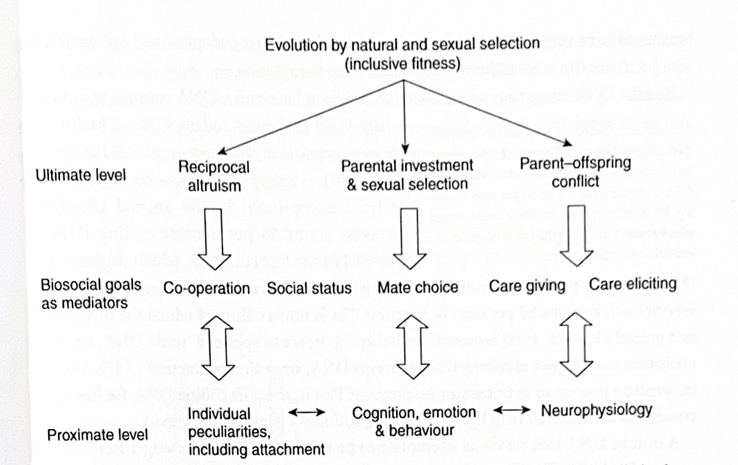

図1.1では、認知・感情・行動の分析を行うための「階層構造的枠組み」が示されています。

- トップダウン分析は理論主導型で、理論から検証可能な仮説を作り、さらにそこからテスト可能な予測を導き出します。

- ボトムアップ分析は観察主導型で、実際に見られた現象から仮説を立て、それを実験デザインに落とし込んで検証します。

- 精神病理学におけるボトムアップ分析では、精神病理的な兆候や症状を(仮想的な)ガウス曲線の両端の極端な変異とみなし、正常な心理機能を理解する手がかりとします。

(この図はBrüne, 2002から引用)

ポイントまとめ

- 進化心理学理論に基づく仮説の経験的検証には、理論から仮説を導くトップダウンアプローチと、観察から仮説を構築するボトムアップアプローチの2つの方法がある。