4. 生殖後期 (Post-reproductive Period)

生殖後期とは?

- 人間では、女性が**閉経(menopause)**を迎えた後も、長い期間生き続けることが一般的です。

- このパターンは、人間特有のものであり、他の霊長類(類人猿など)では見られません。

人間の生殖後期の特徴

- 女性の生殖能力は、通常30代後半から40代初めにかけて減少し始め、50歳前後で閉経を迎えます。

- 閉経後も、さらに10〜20年、またはそれ以上生存することが多いです。

(現代では60歳代、70歳代まで一般的に生存します)

進化的視点からの考察

- 生殖後の長寿は、「環境条件や個体差による偶然の産物」ではなく、

- 進化的に選択された適応特性である可能性が高いと考えられています。

つまり、

- 子孫の生存を助けるために、生殖を終えた後も生き続けることが有利だったという仮説です。

これがいわゆる、

▶️ 「祖母仮説(grandmother hypothesis)」

祖母仮説とは?

- 閉経後の女性は、子どもや孫の世話を手伝うことによって、

- 自らの遺伝子を持つ子孫の生存率を向上させる役割を果たした。

- これにより、直接の生殖ではなく、間接的な生殖成功(inclusive fitness)が向上した、という考え方です。

祖母仮説は、人間特有の「長期的な親族支援ネットワーク」や「複雑な社会構造」とも深く関係しています。

文中の斜体部分(まとめ)

- ポイント1

“In cross-cultural comparison, approximately two-thirds of children are securely attached…”

→ 世界的に見ても、約2/3の子どもが安定型愛着を示す。約20%が回避型、10%が不安型。 - ポイント2

“Evolution has selected for the long post-reproductive lifespan…”

→ 進化は、長い生殖後寿命を選択してきた。これは孫世代への援助を通じた遺伝的利益向上に関連している。

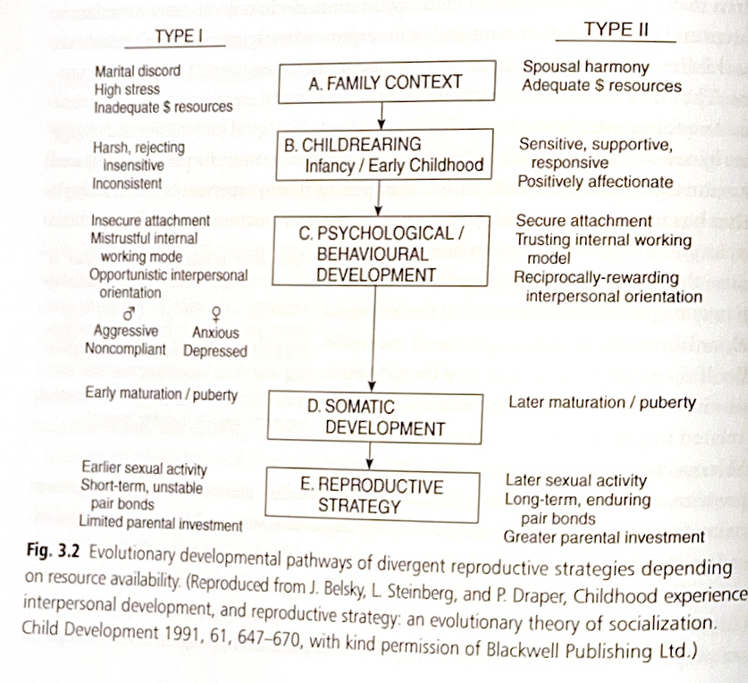

図3.2のポイント(タイプI vs タイプII)

| 項目 | タイプI | タイプII |

|---|---|---|

| 家庭環境(Family Context) | 配偶者間の不和、資源不足 | 配偶者間の調和、資源十分 |

| 幼少期養育(Childrearing) | 厳格で一貫性のない養育 | 温かく一貫した支援的な養育 |

| 心理・行動発達(Psychological/Behavioural Development) | 不安定な愛着、攻撃性、非協調性、抑うつ傾向 | 安定した愛着、報酬的な対人関係 |

| 身体発達(Somatic Development) | 早期成熟・早期思春期 | 遅い成熟・遅い思春期 |

| 生殖戦略(Reproductive Strategy) | 早期性的活動、短期的戦略 | 遅い性的活動、長期的戦略 |

ここまでで、

- 幼少期〜思春期〜成人〜生殖後期

と、人間のライフヒストリー全体がどのように進化的適応と結びついているかが説明されている。