2. 幼児期と小児期

生物学的に見て、新生児にとって最も重要な課題は、幼児期と小児期を無事に乗り越え、成体に成長できるよう生き延びることです。

ヒトの赤ちゃんは、この点で大きな例外的特徴を示します。

彼らは極めて未熟な状態で生まれるという問題に直面しているのです。

他の類人猿と比べると、ヒトの新生児は生理学的には約13か月早く生まれています。

言い換えれば、もしヒトの赤ちゃんが他の類人猿と同様の発達レベルで生まれるとしたら、ヒトの妊娠期間は約22か月に達することになります。

ヒトの早産型出産(生理的未熟出産)は、進化上の妥協の産物です。

この妥協の結果、二足歩行が進化しました。

直立歩行に伴い、骨盤の形状が変化し、産道(分娩路)は狭くなりました。

これが問題にならなかったのは、祖先である初期の霊長類の脳は約350cm³と小さく、頭蓋骨も小さかったためです。

しかし、進化の過程で脳(および体)が大きくなると、出産は大きな問題となりました。

特にヒトの祖先では、脳のサイズが大きくなるスパート(急成長期)が、次の2回にわたって起こったと考えられています。

- 第1の成長スパート:約180万年前(mya)に発生し、タンパク質を多く含む食事への適応によって、脳サイズが約350cm³から800cm³に倍増しました。

この段階で、すでに直立二足歩行が完成していたため、骨盤の拡大が困難になっていました。 - 第2の成長スパート:およそ40万年前、人類(Homo sapiens)が進化する頃に起こり、平均的な脳サイズは1300cm³に達しました。

この第2段階では、脳のサイズの増大に加え、社会的交流の変化にも対応する必要がありました(第2章で説明されたように)。

このような連続的な脳の拡大は、子孫の世話や社会的関係の維持における高度な能力と関連しています。

この進化的妥協によって、ヒトの出産は極めて困難なプロセスとなりました。

母体と赤ちゃんの両方にとって高いリスクを伴い、出産時には胎児は頭、体、四肢をねじらせるようにして産道を通過しなければなりません。

これによって多くの合併症のリスクが生じるのです。

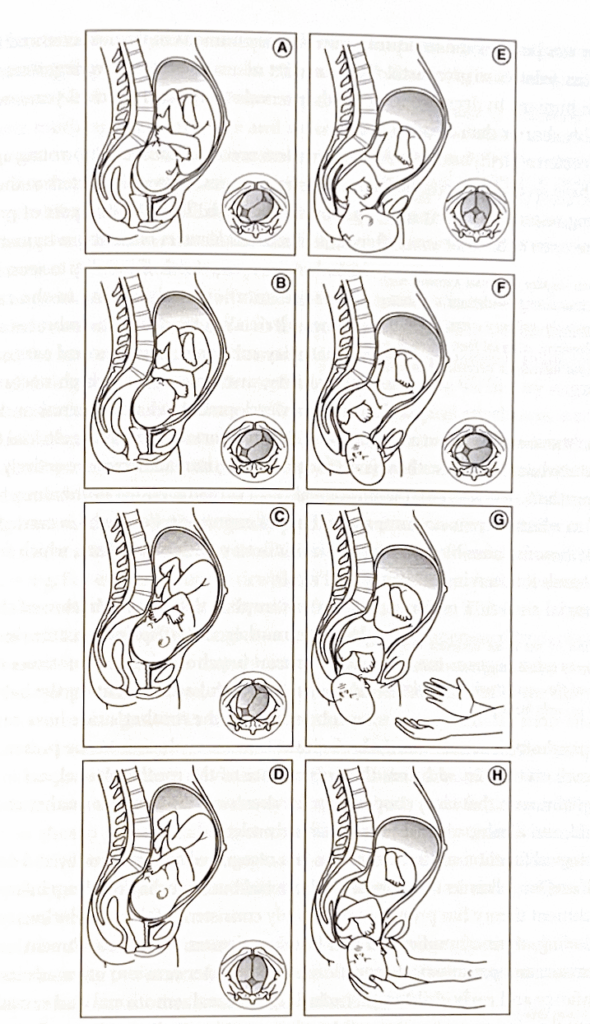

【図3.1について】

図3.1:ヒトの出産過程

- 各図は、出産中に胎児が母体を通過する様子を、助産師の視点から縦断面図で示したものです。

- 胎児の頭と体がどのように回転しながら狭い産道を通過するかが描かれています。

- 挿入図には、胎児の頭蓋骨の縫合線と泉門(骨がまだ融合していない部分)も示され、柔軟性が出産を助けることがわかります。

文中の斜体部分(まとめ)

- ポイント1

“Human babies are born at birth about 13 months premature in terms of design constraints imposed by bipedalism.”

→ ヒトの赤ちゃんは、二足歩行によって課された設計上の制約から見て、誕生時には約13か月早産の状態である。 - ポイント2

“This second increase in brain size was probably linked to changes in social structure requiring an increase in social brain volume.”

→ 第2の脳サイズ拡大は、社会構造の変化に対応するための「社会的脳」の増大と関係している可能性が高い。