6. Evolutionary ontogeny of the human brain

(ヒト脳の進化的個体発生)

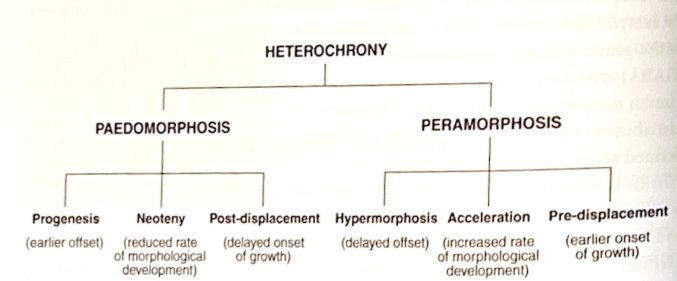

進化的個体発生、または異時性(ヘテロクロニー)の研究は、発生過程のタイミングまたは速度が、祖先種の対応するパターンと比較してどのように変化するかという観察に関係する。これらの変化は、進化的修飾が形態に翻訳される主要なメカニズムと考えられている。科学者たちは長らく、エルンスト・ヘッケルによって提唱された「個体発生は系統発生を繰り返す」という考えを信じてきたが、現在ではこの考えは修正されており、個体発生は異なる種の異なる発生段階が表面的には似ていることがあるにすぎないと理解されている。個体発生の発達は非常に保守的であり、個体は祖先の胚発生段階を通過することなく発達する。しかし、発生段階の変化は、胚発生だけでなく個体発生の過程にも影響を与える可能性があり、発生過程のいずれかが早期に終了したり、遅れて終了したりする場合がある(図2.4)。

成人ヒトの頭蓋骨が若い個体の形態に類似しているという考えは、数十年前に人類学者によって提唱された。実際、ヒトの頭蓋の多くの特徴(たとえば無毛性)や顔の骨の前方位置は、祖先種の若年個体の特徴を保持した結果と解釈されてきた。この現象は幼形成熟(パエドモルフォーシス)として知られている。さらに、成体に至るまで続く持続的な遊び心や好奇心は、類人猿や他の動物に比べて、行動上の幼形成熟仮説と関連付けられてきた。やや単純化して言えば、この仮説は、幼形成熟した生物が性的成熟に達しても若年期の体の特徴を保持することを示唆している。幼形成熟は、異時性発達過程のひとつであり、異時性とは成長過程のどの部分(この場合、脳の発達を含む)が他の部分より速く(または遅く)成長するかを説明するものである。脳の拡大や組織化の側面のいくつかが異時性のシフトと関連しているかどうかは、議論の余地がある問題である。しかし、この方向を示唆する事実もいくつか存在する。

霊長類において、脳の重量と体重の相対比に関連する脳の発達機能は重要である。ヒトサイズの脳を持つ霊長類の場合、性的成熟は通常4歳までに達成されるべきである。ヒトが性的成熟に達する年齢はこれよりもかなり遅い。

同様に、親知らずの萌出年齢も脳重量と相関している。親知らずの萌出は、現代ヒトでは平均して20歳ごろに起こるが、進化上は38歳頃までかかったと推測される。化石ヒト種と現代ヒトの脳成長過程の比較研究は、典型的なヒト型の成長パターンが進化上比較的遅れて現れたことを示している。この観点から、ヒトの特徴は、脳重量に基づく予測よりも成熟が遅いことを示しており、発達の一般的な遅延を反映している。

これを裏付けるさらなる証拠として、前頭葉皮質は個体発生のかなり後期に成熟し、髄鞘形成とシナプス形成が10代後半から20代にかけて続くことが挙げられる。灰白質の体積は5歳まで増加し、その後思春期にかけて減少するが、白質と脳梁の体積は30代初めまで増加し続ける。これらの効果は、女子よりも男子でより顕著である。

新皮質では、シナプスの産生は出生直後から急増し、生後1年目には毎秒約40,000個のシナプスが形成される。新皮質内では、シナプス形成は後頭皮質では生後6か月でピークに達し、前頭皮質では2歳でピークに達する。シナプス形成のピークは他の霊長類に比べてかなり遅れており、ヒトに特有である。本質的に、脳の成長は、ヒトでは若年期が他の霊長類よりも延長されており、この若年期の延長は一部、脳の発達によって媒介されていると考えられる。これは、行動上の幼形成熟と呼ばれる仮説と一致する。

この仮説が完全に証明されたわけではないが、自然選択はこの発達の遅延シフトに寄与したと考えられる。おそらく、言語出現の必要性がこのシフトを促した重要な要因であった可能性がある。

どのような場合でも、脳の進化において異時性は唯一のメカニズムではない。ヒト脳は、単に祖先種の脳の拡大版ではない。脳と行動のいくつかの特徴は、別の発達メカニズムによって調整されている。たとえば、加速(アクセレレーション)や後期開始(ポストディスプレースメント)、超成熟(ハイパーマチュレーション)は、より長期間にわたる成長をもたらし、別の物理的特徴(例:大型化)をもたらしている。

このように、ヒトの脳の進化は、加速(アクセレレーション)と幼形成熟(パエドモルフォーシス)の組み合わせによって特徴づけられる。興味深いことに、異時性プロセスは、ヒトの長い寿命との関連でも重要である。ネオテニー(幼形性)と超成熟(ハイパーマチュレーション)は、一般に「K選択」種(環境資源が安定している状況で生存戦略を採る種)においてより顕著に見られる。認知、情動、行動システムに広範な影響を及ぼしており、霊長類の中でも、ヒトの生活史はK選択条件の極端な例を表している。(詳細は第3章を参照)。

注釈(本文中の斜体部)

Heterochrony describes changes in timing or rate of developmental events, relative to the homologous patterns in the ancestors, as the key mechanism of how evolutionary modifications are translated into anatomy.

(注釈訳)

異時性とは、進化的変化がどのように形態に翻訳されるかという主要なメカニズムとして、祖先における同様のパターンに対する発生イベントのタイミングまたは速度の変化を指す。

Ontogenetic development is highly conservative, but organisms do not pass through the adult stages of their ancestors; rather changes in developmental genes influence both early and late ontogeny.

(注釈訳)

個体発生の発達は非常に保守的であるが、生物は祖先の成体段階を通過することはない。むしろ、発生遺伝子の変化が初期と後期の個体発生の両方に影響を与える。

Many anatomical and behavioral features, including findings from dentition and endocranial studies, suggest that human traits are paedomorphic, i.e., juvenile characteristics are retained in adulthood. In addition, hypermaturation—prolonged growth after weaning—may have provided additional computational brain capacity.

(注釈訳)

歯列および頭蓋内研究の所見を含む多くの解剖学的および行動的特徴は、ヒトの特徴が幼形成熟的(すなわち、若年期の特徴が成体に保持される)であることを示唆している。さらに、離乳後の成長が延長される超成熟は、追加的な計算能力を脳にもたらした可能性がある。

図2.4 解説

図2.4

異時性プロセスの階層的分類。

(『The Evolution of Ontogeny』[1991], M.L. McKinney and K.J. McNamara, Chapter 2, Figure 2–3, p.17 より複製。スプリンガーサイエンス・ビジネスメディアの許可を得て掲載)

- HETERCHRONY(異時性)

- PAEDOMORPHOSIS(幼形成熟)

- Prognesis(発達早期開始)

- Neoteny(成長速度低下)

- Post-displacement(成長開始遅延)

- PERAMORPHOSIS(超成熟)

- Hypermorphosis(成長持続延長)

- Acceleration(成長速度増加)

- Pre-displacement(成長開始早期化)

- PAEDOMORPHOSIS(幼形成熟)