Chapter 4 – Causes of Psychopathology

Introductory Remarks(続き)

定義上、精神病理学的兆候や症状は、個人に害を及ぼし、

異常な強度(低すぎる、または高すぎる機能)、

出現頻度の異常、または持続期間の異常によって、

その機能的対価を損なっているために機能不全(低機能・高機能または機能異常)である。

しかしながら、あらゆる単一の兆候または症状には、

適応的な精神機構(または精神表現型)の進化した機能的対応物が存在する。

したがって、精神病理学的状態(あるいは広義の精神障害)は、

適応的機能の強度、持続期間、あるいは発現頻度の正常範囲からの逸脱として設計・解釈される可能性がある。

この適応的機能の変動メカニズムを探ることで、

どの程度の逸脱が異常と見なされるべきか、また正常な変動の範囲とは何かを評価できる。

これは単なる客観的な評価基準の問題ではなく、

文化的規範や価値観に大きく左右される問題でもある。

たとえば、精神疾患の診断基準(DSM: 『精神障害の診断と統計マニュアル』およびICD: 『国際疾病分類』)は、

欧米圏(特にヨーロッパと北米)で編纂されたものである。

このため、DSMやICDに基づく疾病分類は、

他の文化背景に対してはあまりにも西洋中心的なものになりかねない。

つまり、精神病理をどのように概念化するかについての文化的背景の違いは、

科学的に正当化される唯一の視点ではない、ということである。

実際、「文化拘束症候群(culture-bound syndromes)」を例外的な現象として扱うべきかどうかは、議論の余地がある。

広い視点から見れば、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、摂食障害、

薬物やアルコール依存症の流行なども、同様に「文化拘束的」な現象と見なすことができるだろう。

たとえば、「amok」や「latah」、「koro」などの症状は、特定の文化に特有なものとされるが、

ADHDや摂食障害なども、文化的文脈を無視すれば不自然に見えるかもしれない。

いずれにしても、精神病理の診断は、完全に文化から独立しているわけではないにしても、

少なくとも価値観や診断基準に依存している。

文化によってこれらの価値観や診断基準が変動するため、

精神病理の診断と定義も変化しうるのである。

精神医学が市場原理と結びつく場合、

「問題のある行動」を即座に診断・治療対象とするプレッシャーも高まり、

過剰診断のリスクも出てくる。

このことを認識しているフィールドワーカー(現場の研究者)は、

自戒を込めて自己批判的な態度を保ち、精神疾患の診断基準が変わるリスクを考慮に入れている。

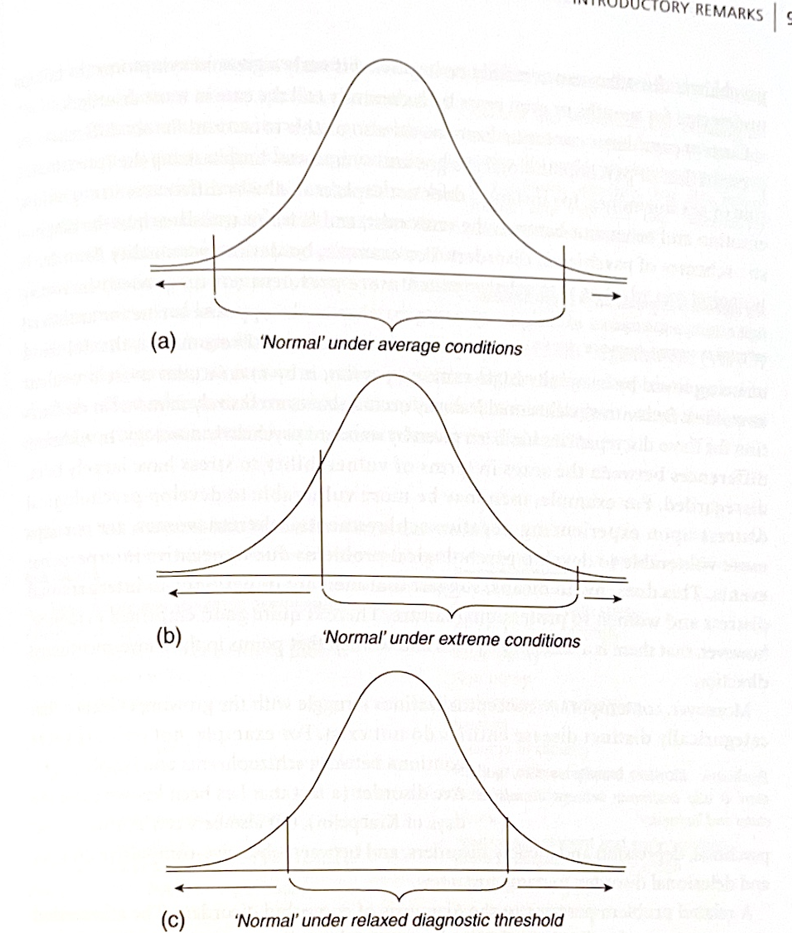

図4.1は、こうした診断基準の変化に伴う問題を視覚的に示している。

(図4.1の説明)

図4.1

- (a)平均的な環境条件下における「正常」

- (b)極端な環境条件下における「正常」

- (c)診断閾値が緩和された場合における「正常」

キャプション訳

精神病理学的兆候および症状は、バリエーションの極端な表れとして理解できる。

適応機能の極端な低下(低機能)または極端な亢進(高機能)のみが病理的と見なされる。

- (a) 平均的な環境条件下では、正常範囲は比較的狭く、

両端の極端な逸脱のみが異常とされる。 - (b) 極端な環境条件下では、X軸に沿って診断閾値が移動しうる。

極端な特性が「正常」と見なされる場合があり、

一方で平均的には正常とされる特性が異常と見なされる場合もある。 例:戦争時には極端な疑念や用心深さ(偏執的傾向)が適応的とされる一方、

平時では異常とされるかもしれない。 - (c) 診断閾値が緩和されると、

本来なら正常範囲に含まれる特性までが「病理的」と診断されるリスクがある。

これは、医療業界による市場拡大圧力などによって起こる可能性がある。