第4章

精神病理の原因

- 序論

精神病理学が存在する理由についての問いは、さまざまな相互補完的な科学的視点からアプローチすることができる。伝統的なアプローチは、障害の近接的な原因(第1章も参照)に限定されている。これには、遺伝的素因(遺伝的リスク)、幼少期の逆境体験(第3章参照)、個人の生涯を通じて起こりうる他の心理的外傷的出来事、明らかな脳損傷、または老化などが含まれる。このアプローチに根本的な問題はない。精神病理学のさまざまな原因に関する知識は、過去20年間で大きく進歩しており、主に精神医学の遺伝学、脳イメージング技術、および幼少期の逆境体験と後の人生における精神病理学の発症との関係に関する理解の向上によるものである。しかし、臨床精神医学と実験神経科学の両方に有用な現代的な概念的枠組みは、これまで未解決の問題にも取り組む必要がある。その一つは、精神医学内のサブ専門分野が互いに離れ、相互の交流が限られた別々の分野として進んでいるという事実に関連している。言い換えれば、遺伝学、神経科学、精神疾患の動物モデルなどの分野と、社会精神医学や異文化精神医学などのさまざまな分野との間には、共通の基盤がほとんどないように見える。前者はしばしば「生物学的」と見なされ、後者は「心理学的」と見なされる。

自己崩壊: 新しい枠組みが必要

最近になってようやく、生物学的および心理学的「学派」間の対話が始まった。新しい枠組みは以下の問いに答える必要がある: (a) 何が機能不全を引き起こすか(メカニズム); (b) 機能不全はいつ始まるか(個体発生); (c) なぜそのメカニズムはそのように設計されているか(適応機能); (d) それはどのように進化したか(系統発生)。

(近接的な)視点と究極的な視点

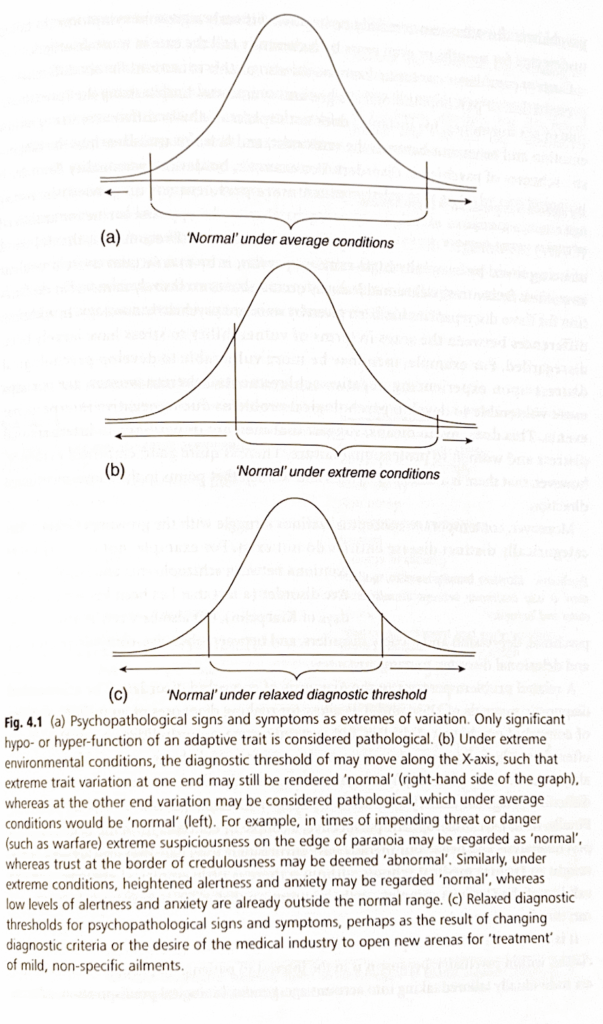

精神病理学的な徴候や症状は、個人に害を及ぼし、その異常な強度(機能低下、機能亢進、または調節不全)、不適切な文脈での出現、および/または異常な持続時間によって機能不全を引き起こす。しかし、あらゆる徴候や症状には、進化した心理的メカニズムの一部としての機能的対応物が存在する。したがって、機能不全(または精神病理学的徴候や症状と呼ぶもの)は、正常な適応メカニズムの変異の極端な例として説明でき、その進化的機能を探求することができる。

しかし、何が異常と見なされるかは、文化的な規範や価値観から自由な客観的評価だけの問題ではない。むしろ、文化的背景によって異常と見なされるものにはかなりの違いがある可能性がある。これは、現在の知識が主に高所得国での研究に基づいており、現在の診断マニュアル(『精神障害の診断と統計マニュアル』DSMや『国際疾病分類』ICD)が欧米で作成されているという事実、あるいはそのために、見過ごされてはならない。言い換えれば、DSMやICDの疾病分類体系は、西洋以外の文化的背景には狭すぎるかもしれない。

私たちの文化中心主義的な視点は、精神病理学を概念化する方法が科学的に唯一正当化されるものであると示唆している。文化依存的な概念や症候群は、特定の小さな集団で一般的な「エキゾチックな例外」として扱われる傾向がある。しかし、より広い視点で見ると、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、摂食障害、薬物やアルコール依存の流行などは、「アモック」(突然の狂暴な行動)と同様に文化的に制約されている可能性がある。

精神病理学的状態の研究は、少なくともある程度は、価値観や診断の慣習に依存している。これらの慣習は文化によって異なり、時にはその分野が関連性を持つポイントにまで影響を与えることもある。重要なのは、心理学が独自の認知能力のマスタリーを生み出し、可能な限り早期に正確な診断を提供することである。精神疾患の一次予防が現実的な目標であるかどうかは議論の余地があるが、いずれにせよ、精神疾患の結果と予後は、早期の徴候や症状が数ヶ月あるいは数年間も見過ごされない限り、確実に改善される可能性がある。現在でもほとんどの疾患において、このような早期発見が行われていないのが現状である。

現在の精神医学の概念化は、精神病理学的徴候や症状の性差を十分に説明できていない。例えば、性ホルモンの(近接的な)役割を強調しても、なぜ男女間で認知、感情、行動に違いが生じるのか、そしてそれがどのように精神疾患の診断体系に反映されるのかは全く説明されていない。境界性パーソナリティ障害は若い女性に(または診断されることが)はるかに多く、反社会性パーソナリティ障害では逆の傾向が見られる。エロトマニア(妄想性パーソナリティ障害の一種)は女性に圧倒的に多く、特に社会的地位の高い人物に多い。一方、妄想性嫉妬はほとんど男性にしか見られない。これらの不一致について、標準的な精神医学的イデオロギーは何の説明も与えていない。さらに、ストレスへの脆弱性における性差もほとんど無視されてきた。例えば、男性は否定的な業績を経験した時に心理的苦痛を発症しやすく、女性は対人関係での否定的な出来事によって心理的問題を発症しやすい傾向がある。これは決して、男性が対人関係の苦痛に無感覚で、女性が職業的失敗に無感覚であることを意味しない。しかし、男女に上記のような傾向があるという実証的な証拠は十分にある。

さらに、現代の概念化は、明確に区別される疾患実体が存在しないという増え続ける証拠に苦戦している。例えば、統合失調症と双極性障害の間には連続性があるだけでなく(これはクレペリンの時代から知られている事実である)、「正常」と精神病、うつ病と不安障害、強迫性障害と妄想性障害の間にも連続性が存在する。

関連する問題として、併存疾患の診断が挙げられる。DSMやICDのような理論に基づかない診断マニュアルでは、無数の精神疾患の併存診断が可能だが、確かに一部の併存は他の組み合わせよりも頻繁に起こる。例えば、反復性うつ病、社交不安障害、回避性パーソナリティ障害は一人の個人に診断される可能性が高いが、統合失調症や双極性障害の患者に不安障害を診断するのははるかに難しい。最後に、心理療法的な観点から見ると、精神分析や行動療法の初期の概念のいくつかは驚くほど長い半減期を持ち、(一部の)医学部で今も教えられているが、オイディプスコンプレックスの妥当性や、すべての行動は学習されたものであり、したがって「学習解除」できるという仮説については、ほとんど実証的な証拠がない。

このコンペンディウムの核心は、精神医学内のサブ専門分野を統合する努力を促進することである。なぜなら、患者の利益のために、年齢、性別、生物学的素因、(早期の)逆境体験、社会経済的背景を考慮した個別の診断と治療が必要だからである。これには、私たちの種の生物学的歴史を認識することが不可欠であり、特に進化的視点を含めた精神病理学の研究は、世界中で増加する精神疾患の有病率や、個人が心理的問題に対して脆弱になる状況を理解するのに役立つだけでなく、治療や脆弱性の要因を開発する上でも有益な情報を提供する可能性がある。

統合的な近接的・究極的要因のもう一つの重要な側面は、私たちの種において心理的メカニズムがどのように、そしてなぜ進化したかを知ることが、精神病理学的状態に対するレジリエンス(回復力)の研究を強化する可能性があることである。世界保健機関(WHO)は、精神病理学のリスク要因と保護要因をいくつか特定しており、その多くは、私たちの種に内在する脆弱性や進化した心理的ニーズにそれぞれ対応する不利または好ましい状況を反映している(表4.1)。

表4.1 精神疾患のリスク要因と保護要因

| リスク要因 | 保護要因 |

|---|---|

| 学業の失敗や学業的な意欲喪失 | ストレスへの対処能力 |

| 注意欠陥 | 逆境に直面する能力 |

| 慢性疾患や認知症患者の介護 | 適応力 |

| 児童虐待やネグレクト | 自律性 |

| 慢性不眠症 | 早期の認知的刺激 |

| 慢性疼痛 | 運動 |

| コミュニケーションの逸脱 | 安全感 |

| 早期妊娠 | 熟達感と制御感 |

| 高齢者虐待 | 良好な養育 |

| 情緒的未熟さと制御不全 | 識字能力 |

| 過度の物質使用 | 肯定的な愛着と早期の絆 |

| 攻撃性、暴力、トラウマへの曝露 | 親子間のポジティブな相互作用 |

| 家族の紛争や家族の無秩序 | ポジティブな感情スキル |

| 孤独感 | 向社会行動 |

| 低体重 | 自尊心 |

| 低い社会階層 | ライフスキル |

| 身体的疾患 | 社会的・紛争管理スキル |

| 神経化学的不均衡 | 社会情緒的成長 |

| 親の精神疾患 | ストレス管理 |

| 妊娠中の合併症 | 家族や友人からの社会的支援 |

- 心理的適応性の進化的制約 臨床家たちは、身体や脳のどこかがうまく機能しないことがありうるという事実を当然のことと考えがちですが、それがなぜ起こるのかについて深く考えることはあまりありません。進化的観点から見ると、なぜ身体機能の障害や精神病理が存在するのかを理解することは、それほど単純なことではありません。

進化過程に関するよく知られた仮説は、あらゆる病理現象――身体的、認知的、情緒的、または行動的――が、生存と繁殖の観点から最適ではない何らかの欠陥を示しており、そのため自然淘汰を通じて世代を超えて排除されるはずだ、というものです。この仮定は、二つの容易に見落とされがちな事実を無視しています。

第一に、進化による適応は、常に最適なものではありません。進化は通常、「倹約的(thrifty)」なプロセスであり、進化した身体的あるいは心理的特徴は、十分に機能するのに必要な限りでのみ最適化されます。そして、それが必要とされる期間に限って存続するのです。したがって、進化は新たな身体的あるいは精神的特性を創造することはできず、既存の構造から新たな適応を派生させるしかありません。進化的プロセスにおける適応の獲得は、既存の適応特性の修正を通じてなされるのです。

このことは「共適応(coadaptation)」と誤って解釈されることがあります。しかしながら、これは目的指向的(テレオロジカル)あるいは進歩的な発展を意味するものではありません。進化は、単に機能をより良く追求するためにデザインされているわけではないのです。

デザイン最適化の問題を理解するために、霊長類における歩行進化の進展を見ることが役に立つでしょう。約250万年前、アフリカの熱帯雨林は徐々に縮小し、代わって樹木が点在するサバンナのような環境が広がりました。この新しい環境に適応するため、二足歩行が進化し、遠く離れた樹木間を移動できるようになったのです。二足歩行の進化には、骨格と筋肉の大規模な再編成が必要となりました。特に、脊椎は「S字カーブ」を形成し、長距離歩行を支える構造となりました。しかしその代償として、人間の背骨は直立した姿勢を維持するために脆弱性を抱えることになり、椎間板の圧迫や滑りが発生しやすくなったのです。これは、腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄症の原因となり得ます。

脳の機能も同様に、設計上の妥協の産物です。祖先の人類において脳サイズと皮質の折り畳みが増加したことで、多くのエネルギー関連の問題が発生しました。たとえば、狭い骨盤のために大きな脳を持った新生児を出産することの困難さ(詳細は第2章・第3章参照)や、タンパク質豊富な食事の必要性に伴って腸のサイズを小さくし、結果として未熟な状態で出産せざるを得なくなった問題などです。

さらに、大きな脳は、よく発達した冷却装置――延髄系の静脈による冷却――を必要としました。これは、頭部外傷や痙攣に対して脆弱性を高めることにもなりました。また、大脳新皮質から脳幹や延髄に情報を伝える距離が長くなったため、神経ネットワークの複雑さが増し、そのため情報伝達の遅延が生じやすくなりました。脳幹の最下部にある橋が損傷を受けると、小脳との連携に大きな影響を与えるため、その損傷は特に致命的となりやすいのです。

心理的メカニズムの設計最適化に関する問題としては、刺激に対する反応閾値の変動があります。これは精神病理に関わる重要な要素であり、特に脅威や危険信号に対する防御メカニズムに関係しています。

進化の過程で、脳は内部信号や外部刺激を脅威として解釈するメカニズムを獲得してきました。たとえば不安や恐怖は、差し迫る危険に対しての生理的準備反応であり、進化的には適応的でした。これらの情動反応は、他人との違い(個人差)にも関わらず、実際の脅威に備えて反応することで生存に貢献してきました。しかしその一方で、脅威がないにもかかわらず誤って反応してしまうこともあります。

このような場合、不安は持続的な適応手段とはなりえません。なぜなら、不安は急性の身体的ストレス応答(たとえば、エピネフリンやコルチゾールの分泌、視床下部-下垂体-副腎系〈HPA〉の活性化)によって生じるため、慢性的に発動されると体に害を及ぼすからです。HPA系が長期間活性化されると、心拍数や血圧の増加、脳の記憶領域(特に海馬)へのダメージをもたらすこともあります。

恐怖反応は、特定の刺激によって引き起こされます。進化的には、蛇やクモ、高所、見知らぬ人、暗闇などに対する恐怖は、私たちの祖先にとって生存上有利だったと考えられます。一方で、現代の恐怖刺激(たとえば自動車事故、放射能、肥満など)は、進化的には比較的新しいものであり、私たちの感情システムがそれにうまく適応していないことが多いのです。

恐怖反応のメカニズムは、スモークディテクター(煙探知器)モデルに喩えられます。これは、少しでも煙を感知すればすぐに反応するよう設計されています。同様に、恐怖システムも少しの危険で過剰反応するようできており、それによって安全性が高まるのです。

たとえば、暗闇の中を歩く人は、近くに誰かがいると知っていれば恐怖を感じないかもしれませんが、一人でいると強い恐怖を感じることがあります。このように、安全の確保や社会的支援への欲求は、私たちの感情的な経験に深く関係しているのです。

性と性的二形性に関する研究から、多くの祖先社会において一夫多妻制が一般的だった可能性が示唆されています。これは、男性が複数の女性を「持てる」かどうか――すなわち、十分な資源を提供できるかどうか――に依存していました。資源は、血縁関係や共同体の信用、共同育児と協力により確保されました。無作為な交配や他者への信頼がほとんどない環境では、他人との結婚は適応的ではありませんでした。今日でも、私たちは依然として互いに無関係な他人との信頼関係を築こうとしますが、それは過去の進化環境とは異なるものです。

現代の社会的条件、特に都市部での生活では、平均的な個人の親しい知人の数は150人程度と推定されていますが、これは霊長類の脳の大きさと社会的集団サイズの比率から予測される数と一致しています。今日の地位や社会的成功への競争は、私たちの進化史の中でかつてないほど激しくなっています。このような現代の環境条件の変化が、社会的競争に関連するリスクを高め、心理病理の一因となっている可能性があります。

進化的適応環境(EEA)においては、配偶者探し、子育て、仲間との協力など、個人の生物的・社会的地位を確保するための行動が、他者との協働や社会的地位の獲得を通して達成されていました。現代社会では、進化的メカニズムと新たな環境ストレッサーとのミスマッチが、心理病理の原因となることがあります。この「ミスマッチ仮説」は、人間の文化的進化が生物学的進化を追い越してしまい、生物がその変化の速さに追いつけなくなったことを示しています。

このミスマッチ問題は、すべての心理的メカニズムに影響を及ぼすわけではありませんが、「文明病」とされる多くの疾患、たとえば高血圧、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病などは、進化の観点から説明することができます。HPA軸(視床下部―下垂体―副腎系)の慢性的な活性化は、環境ストレッサーによって誘発され、心血管系疾患のリスク因子となりうるのです。

また、「肥満遺伝子仮説」では、飢餓状態に適応した「倹約型遺伝子」を持つ人々が説明されます。これらの遺伝子は、栄養過多の現代においては肥満や糖尿病のリスク因子となります。飽食社会では、これらの遺伝子が裏目に出るのです。例えば、インスリン抵抗性や高脂血症、心血管疾患への感受性が増すことが挙げられます。

こうした倹約型遺伝子が心理病理とどう関係しているかは、まだ明らかになっていません。

一つの重要なミスマッチの例は、人間の未熟な状態での出生と、出生直後の子どもと養育者との極めて密接な関係に関連しています。現代社会では、出産直後に母親と新生児を分離し、母親を支援する社会的ネットワークからも切り離すことが一般的となっています。

このような母子分離は、乳児突然死症候群(SIDS)のリスクを高める可能性があると考えられています。特に、母親や父親がアルコールや薬物を使用している場合や喫煙する場合、過失による窒息死のリスクが高まるとされていますが、このようなリスクは診断名に現れにくいことがあります。

発達初期における母親との身体的分離は、子どもとの愛着形成における脅威となる可能性があり、不安定な愛着は心理病理のリスク要因となり得ます。愛着スタイルのうち、不安型や回避型は、不安定な環境に適応した反応と考えられる一方で、「無秩序型(disorganized)」愛着は、適応的とは解釈しがたい特別な様式です。

無秩序型愛着は、精神病理のリスクが高い乳児に多く見られ、両親が情緒不安定であったり、薬物使用歴がある場合などに顕著です。このような親は、子どもにとって慰めと脅威の両方の源であり、混乱をもたらします。

このような家庭環境では、子どもは逃げ場のないストレスの中で、自殺念慮や抑うつを含む感情的混乱に陥ることがあります。また、慢性的に不安な親は、子どもに絶えず災厄の予感を伝え、子どもはその不安を引き受けて「親を慰める」役割に回ることさえあります。こうした役割逆転は、子どもが自己価値を低く見積もるようになったり、のちに他者との関係においても見捨てられ不安や自己否定感を抱きやすくなる要因となります。

さらに、パートナー関係においては、嫉妬や不信感から相手の浮気を疑い、そのことで自分の愛着欲求がさらに満たされなくなるという悪循環が生まれます。結果として、無秩序型愛着の子どもは、恐怖と魅力が同居する親に惹かれながらも、恐怖によって自分の感情や他者の欲求を適切に理解できず、情緒的に鈍くなる傾向があります。

他人や他人の精神状態を理解する能力は、おそらく社会的相互作用に関与する最も重要な進化的に発達した心理的メカニズムの一つである。社会的文脈の特殊性が高い青年期の間にこの能力が大きく発展するため、心の理論(mentalizing)の生物学的基盤は、おそらく青年期と青年期後期の脳成熟に関連しているだろう。人間は本質的に「開かれたプログラム(open programmers)」であり、柔軟性を生み出すが、潜在的には機能不全的な発達のリスクも高める。

精神病理学のリスク因子として、感染症や長期間の曝露の影響がより一般的に考慮されている。感染症および栄養不良への脆弱性の増大は、おそらく進化の過程で周期的に生じた感染症や毒素への曝露の結果であると考えられる。より広い意味では、これらのリスク因子はミスマッチ(進化的適応と現代環境の不一致)の結果とも考えられる。感染症の負担が人口密度の増加に関連して増加し、特に母乳中の毒素物質の蓄積により、感染症や栄養不良の問題はさらに悪化している。これらの要因は、多くの方法で脳の発達に影響を与えうる。

脳の可塑性の増大が有害な事象に対する脆弱性の増加とトレードオフとなる可能性があるため、タイミングの違いが脳発達および神経回路に与える影響は、十分には理解されていない。

異常な出生間隔もまた、心理的問題のリスクを高める要因である可能性がある。出生間隔が短縮されると、特に十分な社会的支援がない場合、虐待やネグレクトのリスクが著しく増大する可能性がある。

深刻な感受性と環境のミスマッチ、ならびに遺伝的感受性の変動は、おそらく精神病理学を説明する最も強力な因果メカニズムである。遺伝子レベルでは、セロトニントランスポーターの機能低下によってセロトニンの利用可能性が減少し、社会生物学的目標の達成に障害をもたらす可能性がある。

同様に、愛着スタイルは遺伝的変異によって媒介される可能性がある。例えば、ドーパミン受容体遺伝子多型によって、不安型愛着が生じる場合がある。このような変異は、特定の環境条件下では有利になることもあり、進化的に不均衡な状態での柔軟な愛着戦略をもたらす可能性がある。つまり、進化的に発達した傾向と環境条件の組み合わせは、精神病理学における脆弱性の説明として互いに排他的ではなく、むしろ補完的である。

生物社会的需要がライフヒストリー段階に応じて変化するため、機能障害のリスクも脳の成熟と共に変化する。ライフヒストリー段階において、適応的戦略の調整が最も必要とされる期間は、特定の適応問題に対する脆弱性が高まる時期でもある。乳幼児期は、身体的および情緒的な支援資源への必要性によって特徴づけられる。小児期および青年期は、知識や社会的役割の取得が重要であり、青年期と初期成人期は、ペア形成、家族形成、子育てによって特徴づけられる。後期成人期、とくに高齢期には、子孫への投資と知識伝達が重要な役割を持つ。

思春期や初期成人期は、ライフヒストリー段階の中でも変化が最も大きい時期であり、これらの時期には精神障害のリスクが高まると考えられる。

3. 個別の精神病理学的徴候、症状および症候群の概念化:概観

重要な問題は、究極的な説明が個々の徴候や症状にまで落とし込めるかどうかである。精神病理学的現象のより詳細な記述は、第5章で示される。ここでは、個別の徴候や症状または症候群の意味を理解する必要性が強調される。

精神障害の伝統的な概念化や分類は、進化論的な神経科学や脳内の神経心理学的表象に対応する証拠をほとんど反映していない。また、個別の徴候と症状の間の機能的連携、すなわち認知・感情・行動システムのつながりを説明する上でも限界がある。

まず、「意識」という用語自体も精神医学では多義的であり、覚醒、警戒、自己認識のさまざまな局面を含む。これらの異なる側面は、別個のかつ大きく異なる脳システムによって支えられていると考えられている。

たとえば、覚醒と警戒の基本状態は、生存上の利点をもたらす。これらの機能は、進化的に古い脳幹構造により維持されており、特に上行性網様体系に位置する。ここに病変が生じると深い昏睡状態に陥る。このシステムがより発達すると、身体状態、感情、思考に関する表象を持つ能力(自己意識)が生じる。この自己意識の能力、つまり「エージェンシー(主体性)」を持つ能力は、進化的な歴史と脳内の表象に大きな違いがある。

自己反省的な自己意識は、人間の近縁種にもある程度見られるが、人間でははるかに高度であり、他者の欲望や計画、目標を推測する能力を持つ。また、人間は複数の視点を同時に保持することもできる。とはいえ、このような自己意識は他者の心を正確に推定できるわけではない。たとえば、精神病理的な状態では、他者の意図や精神状態を正確に推測できず、誤解に基づく行動や、自己への不正確な帰属が生じることがある。

空間的・時間的な定位能力は生存において非常に重要であり、鳥類では季節的な移動が、冬眠動物では記憶の回復能力が進化している。霊長類では、これに加えてより広範な資源探索行動が求められ、模倣や意味記憶、エピソード記憶(自伝的記憶)が発達した。これらは特に未来志向的行動に貢献していると考えられる。

しかし、これらの能力が失われると、認知的な混乱や方向感覚の喪失が生じ、重度の認知症などで観察されるように、重大な影響をもたらすことがある。とりわけエピソード記憶の喪失は、過去と現在、未来の出来事を結びつける能力を損なうため、独立した生活が困難になることがある。

精神病理学的観点から見ると、正常な行動の意味論的な理解に基づき、精神病理学的徴候を分類することも有益である。たとえば、プロスキネシス(他人の動作を模倣する傾向)やエコープラクシア(無意識の模倣行動)は、正常な模倣や学習行動の病的変異として理解できる。

これに対して、緊張性無動症(カタレプシー)や緊張病的兆候(カタトニア)は、極度の行動抑制の形態であり、通常は動機葛藤(たとえば「逃げるべきか戦うべきか」)の文脈で生じる。これらの症状は、エスカレートした回避行動の表現とみなされることがある。

症候群レベルでは、気分障害および関連行動は、しばしば誇張された(あるいは誤った適応的)防衛メカニズムとして理解される。たとえば、うつ病は、社会的ストレスや葛藤への反応として生じ、逃避の手段がないという感覚と関連する。反芻(ネガティブ思考の反復)や自己評価の低下、さらには自己服従行動(降伏行動)も、防衛的な対人ストラテジーとして理解できる。

極端な場合、うつ病患者はカタストロフィックな硬直(進化的には捕食者による脅威に直面した際の「凍結」反応)を示すことがあり、これが多くの解離性症状や意識状態の変化にも関連している可能性がある。

これらの例は、徴候や症状における生物学的(進化的)意味を認識する重要性を示している。認知、感情、行動のプロセスに基づいた精神病理の多次元的分析は、患者の主観的経験の理解を深め、認知・感情・行動を社会的な文脈で分類する意義を強調する。

後記:精神疾患予防の可能性について

精神病理学における最も適切な改善手段がその発現の予防であることは間違いない。すなわち、精神病理の変異が発現することを防ぐことである。優生学的な手法(遺伝的選別)による精神障害の有病率低減という考えは、人道的にも倫理的にも否定されており、実現不可能である(詳細は第1章参照)。幸いにも、環境要因は遺伝子よりもはるかに修正可能であり、予防対策の正当な対象である。

このため、2004年の世界保健機関(WHO)報告書では、障害調整生存年(DALY)に基づき、精神疾患の予防を主要な課題として位置付けている。現在の精神病理の原因に関する知識の多くは先進国の研究に依存しており、発展途上国での精神疾患の有病率については不明な点が多い。世界中で約4億5000万人が精神障害に苦しんでいると推定されており、2020年までに約3億人がうつ病を患うことが予測されている。現在、障害や早期死亡の主要な原因のうち5つが精神障害であり、うつ病は2020年に第2位に上昇する見込みである。心理的苦痛が心疾患など他の身体疾患のリスクを高めることも示されている。

精神的健康の向上に効果的であるとされる2つの主要戦略がある。ひとつは精神的健康の促進、もうひとつは精神障害の予防である。精神健康の促進は、ストレスに対するレジリエンス(回復力)を高め、生活環境を改善することを通して行われる。一方で、予防は症状の発現を抑えることを目的とする。理想的には、予防は個人レベルではなく、集団レベルで行われるべきである。

選択的予防は、発症リスクの高い人々に対して行われる。これは遺伝的、心理的、社会的、または生物学的要因に基づいている。特定予防は、すでに軽微な徴候を示しているが診断基準を満たさない人々を対象とする。両者にはある程度の重なりがあり、早期治療や再発予防にも効果がある。予防戦略の究極の目標は、障害の発現、再発、または重症化のリスクを減らすことである。

精神障害の予防やメンタルヘルスの推進のためには、リスク要因と保護要因の特定が重要である。リスク要因は、症状の出現、重症度、または持続期間に関与する因子である。一方、保護要因は回復力を促進する因子であり、自己肯定感、前向きな思考、問題解決能力、社会的なつながりなどが含まれる。

精神病理学における多くのリスクは特定の障害に限定されず、貧困、栄養失調、育児放棄、人種差別、家庭内暴力といった非特異的要因が精神的健康に最も大きな影響を与えるとされている。加えて、子ども時代の虐待や親の精神疾患は、非特異的リスクとして頻繁に言及される。

予防要因としては、安全な愛着関係と社会的支援の確保が、回復力を高める最も重要な要因とされる。

研究は、思春期の母親が低体重児の早産や、育児中の虐待リスクの高い集団であることを示している。この背景には進化的な条件があるとされており、予測不可能な未来に対する思春期の認知が関係している可能性がある。

社会的に不利な立場にある若年母親を対象とした在宅支援プログラムでは、出産後の心理的・身体的虐待の減少、子どもの早産や低出生体重のリスクの低減、さらに第2子の出産の遅延など、さまざまな成果が報告されている。フォローアップ研究では、プログラムに参加した子どもたちは、非参加者に比べてIQが高く、薬物・アルコール問題や性的問題行動が少なく、また母親の新たな妊娠率も低かったと報告されている。

これらの結果は、進化的な素因が精神疾患からの保護においても影響を受けることを示している。たとえば、抑うつ状態にある母親の子どもは、抑うつを発症するリスクが50%にもなる。さらに、抑うつ状態の母親は他者の悪意的意図を推測しやすくなるという傾向が報告されている。これは、進化的には厳しい子育て環境の中での資源獲得戦略として発達した可能性がある。

(第3章と比較して)親の離婚や家族の崩壊も、10代の妊娠、早すぎる結婚、学業の放棄、非行、薬物使用、外在化および内在化の問題、教育達成の低下、失業、不健全な関係、離婚、貧困、犯罪率や精神疾患による死亡率の上昇などのリスクと関連している。こうした親から子への世代間リスクの伝達は、精神疾患の持続的リスクを意味する。

しかし、母親が再婚して再構成された家族において育った子どもに関しても同様のリスクがある。早期に訪問支援を受けた母親の子どもたちにおいては、1年後には8%(対照群25%)までリスクが低下し、2年後のフォローアップでは21%(対照群31%)まで低下したことが示されている。

これらの有望な結果は、環境の適応的重要性を浮き彫りにし、乳幼児のニーズに応じた情緒的環境の柔軟な適応が必要であることを強調している。これは、精神病理学的リスクに対する最も強力な保護因子の1つとされる。

参考文献:さらなる読書のために

- Abu-Akel, A. & Bailey, A. L. (2000). 精神障害における心的障害理論の異なる形態の可能性。Psychological Medicine, 30巻, 735–738ページ。

- Braza, F. (2004). 母親の年齢と出産回数による親の投資行動の影響。Human Ecology, 32巻, 163–175ページ。

- Cosmides, L. & Tooby, J. (1992). 感情の進化的分類学に向けて。Journal of Personality Psychology, 100巻, 453–464ページ。

- Ellis, B. J., McFadyen-Ketchum, S., Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E. (1999). 思春期開始のタイミングにおける個人差の縦断的研究。Journal of Personality and Social Psychology, 77巻, 387–401ページ。

- Fabrega, H. (2002). 精神病理学の起源:心理・文化的基盤。Rutgers University Press。

- Fabrega, H. (1992). 精神障害の文化的・進化的展望。Perspectives in Biology and Medicine, 49巻, 586–601ページ。

- Frith, C. D. (1992). 精神病理における自己意識のメカニズム。Lawrence Erlbaum Associates。

- Gilbert, P. (2001). 精神病理への進化的アプローチ:自然防衛の役割。Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35巻, 17–27ページ。

- Hetherington, E. M. (1989). 子どもの適応に対する離婚の影響。Science News, 122巻, 24–26ページ。

- Jones, N. B. (1996). 子どもの発達における選択的投資。Ethology and Sociobiology, 17巻, 301–319ページ。

- Leckman, J. F. & Herman, A. E. (2002). 母性行動と発達精神病理学。Developmental Psychopathology, 14巻, 551–571ページ。

- Marmorstein, N. R., Malone, S. M. & Iacono, W. G. (2004). 精神障害の症状と10代の出産リスク。American Journal of Psychiatry, 161巻, 1449–1456ページ。

- Moskowitz, A. K. (2004). “恐怖自己”:カタトニアの進化的基盤。Psychological Review, 111巻, 984–1002ページ。

- Murphy, H. B. M. (1982). 文化と精神医学。Springer Verlag。

- Neel, J. V. (1994). 「節約遺伝子」仮説と「進歩」による集団への遺伝的影響。American Journal of Human Genetics, 14巻, 353–362ページ。

- Nesse, R. (2001). 煙探知器原理:自然選択と防御反応の調整。Annals of the New York Academy of Sciences, 935巻, 75–85ページ。

- Nesse, R. M. & Williams, G. C. (1994). Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine. Times Books。

- Olds, D. L., Eckenrode, J., Henderson, C. R. Jr. ら(1997年): 15年間の無作為化研究における家庭訪問の長期的影響。Journal of the American Medical Association, 278巻, 637–642ページ。

- Spinelli, M. G. (2004). 精神疾患のある母親と、精神疾患予防の展望。American Journal of Psychiatry, 161巻, 1548–1557ページ。

- Suddendorf, T. & Corballis, M. C. (2007). 予測の進化:心的時間旅行とは何か?Behavioral and Brain Sciences, 30巻, 299–313ページ。

- Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). 感情の適応的意味。Ethology and Sociobiology, 11巻, 375–424ページ。

- Troski, A. (2001). 社会的ストレスへの脆弱性における性差。Physiology & Behaviour, 73巻, 443–449ページ。

- Wakefield, J. C. (1999). 障害の概念に対する進化論的プロトタイプ分析。Journal of Abnormal Psychology, 108巻, 374–399ページ。

- World Health Organization. (2004). Prevention of Mental Disorders. Effective Interventions and Policy Options. WHO出版、ジュネーブ。