第4章 精神病理の原因:要約

- はじめに:

- 精神病理の原因は多様な科学的視点から探求できる。

- 伝統的アプローチは近位原因(遺伝的脆弱性、幼少期の逆境、トラウマ、脳損傷、加齢)に限定されていた。

- 近年、精神医学遺伝学、脳画像技術の進歩により、理解が深まった。

- 精神医学内の専門分野間の連携不足が課題。生物学的アプローチと心理学的アプローチの統合が求められる。

- 精神病理の理解には、近位原因だけでなく、究極原因(進化的な視点)を統合したメタ理論的枠組み(ティンバーゲンの4つの問い)が必要。

- 精神病理学的兆候や症状は不適応だが、その根底には進化した心理的メカニズムの変異が存在する。

- 何が異常と認識されるかは文化規範や価値観に依存する。DSMやICDは西洋中心的な視点を持つ可能性があり、文化結合症候群だけでなく、一般的な障害も文化に影響される可能性がある。

- 診断閾値の設定は恣意的である可能性があり、過剰診断に注意が必要。

- 早期の正確な診断と一次予防の重要性。

- 精神病理の現れにおける性差は、性ホルモンだけでは説明できない。境界性パーソナリティ障害と反社会性パーソナリティ障害、色情病と妄想性嫉妬の性差など。

- ストレスに対する脆弱性にも性差が存在する可能性。

- 多くの精神疾患はカテゴリカルに明確な疾患実体ではなく、連続体として捉えられるべき。

- 併存疾患の診断に関する問題。

- 精神療法の初期の概念には、経験的証拠が乏しいにもかかわらず長く残っているものがある。

- 診断と治療は、年齢、性別、生物学的素因、早期経験、社会経済的背景を考慮して個別化されるべき。

- 進化的視点は、精神障害の蔓延や回復力・脆弱性の研究に貢献できる。

- WHOは精神病理の危険因子と保護因子を特定している。

- 現代の環境と祖先の環境の不一致が精神病理の重要な原因の一つ。文化進化が生物進化を追い越している可能性。

- 2. 心理的適応の進化的制約:

- 適応は設計において必ずしも最適ではない。選択による進化は「倹約的」なプロセス。

- 進化は新しい特性をゼロから作れない。既存の構造の修正による(共役)。

- 二足歩行の進化は、生存に有利であったが、椎間板ヘルニアなどの設計上の妥協点も生んだ。

- 脳のサイズ増大と皮質の発達も、エネルギー消費や出産などにおいて設計上の妥協を伴った。

- 防御メカニズムは、低い刺激閾値を持つように進化したが、過剰な反応は不適応。

- 過去の適応に重要だった刺激(ヘビ、クモなど)に対する恐怖反応は起こりやすいが、現代の脅威(自動車など)には起こりにくい。

- 不安反応の閾値は、個人の状況によって変動する。

- 現代の環境は祖先の生活条件と大きく異なる。匿名性の欠如、緊密なコミュニティ、相互扶助などが祖先の環境の特徴。

- 現代社会では、資源、社会的地位、パートナーを巡る競争が激化。

- 進化的適応環境(EEA)と現代の環境の不適合が、精神病理の重要な原因の一つ。

- 文化進化が生物進化を追い越したことが不適合の原因と考えられる。

- 高血圧、脳卒中、2型糖尿病などの「文明病」も不適合シナリオで解釈できる。

- 倹約遺伝子仮説:過去の食糧不足に適応した遺伝子が、現代の過剰な食糧供給下で害を及ぼす可能性。

- 出生時の人間の未熟さと長い依存期間も不適合の例。

- 新生児と母親の早期分離、母親の社会的サポートの欠如は、愛着形成を阻害し、後の精神病理のリスクを高める。

- 不安定な愛着スタイルは、予測不可能な環境への適応的反応と見なせる場合もあるが、脱組織的な愛着は適応的とは言えない。

- 虐待やネグレクトは、自己認識や対人関係に悪影響を及ぼす可能性。

- メンタライジング能力は、社会的な相互作用に重要だが、発達には社会的文脈が大きく影響し、機能不全のリスクも伴う。

- 未熟さと長期の依存は、感染症、毒素、栄養失調に対する脆弱性を高める。

- 現代社会の高人口密度や環境汚染もリスク要因。

- 脳の発達の遅延(幼形成熟)は、行動の柔軟性を高める一方で、有害な出来事に対する脆弱性を高める可能性。

- 異常な出産間隔も心理的問題のリスクを高める可能性。

- 設計の準最適性、環境の不適合、遺伝的脆弱性の相互作用が、精神病理の究極的な原因として重要。

- 3. 個々の精神病理学的兆候、症状、症候群の概念化:概要:

- マクロレベルの説明を個々の兆候や症状に落とし込むことが重要。

- 伝統的な精神障害の概念化と分類は、現代の神経科学からの証拠を十分に反映していない。

- 「意識」という用語は複数の意味を持ち、異なる脳システムによって支えられている。

- 自己の意識的な反省能力は、進化的に比較的新しく、社会環境からの選択圧によって進化した可能性。

- メンタライジング能力の障害は、形式的思考障害や妄想の原因となる可能性。

- 空間と時間における定位は系統発生的に古く、記憶システムの進化につながった。エピソード記憶は人間に特有で、自己と他者の心的状態の表象能力と共進化した可能性。

- 定位と記憶の喪失は、認知症において壊滅的な影響を及ぼす。

- 精神運動性の兆候は、正常な行動の進化的意味に基づいて分類できる。例:運動促進行動と模倣・学習、拒絶症と主張的行動、運動性不安と葛藤時の転位行動。

- 気分障害は、誇張された(不適応な)防御メカニズムとして理解できる。うつ病は社会的ストレスや葛藤状況における閉じ込められた感覚に関連。

- 否定的な思考や自己卑下、服従を示す非言語的行動は、対人関係ストレスへの対処戦略の病的な変異。

- 重度のうつ病におけるカタトニー昏迷は、捕食者に対する「死んだふり」や「凍りつき」の古い行動パターンに類似。

- これらの例は、精神病理学的兆候や症状が反映する認知、感情、行動のプロセスに生物学的(進化した)意味を与えることの重要性を示している。

- 考察:精神疾患を予防する可能性について:

- 精神病理の影響を軽減する最善の方法は予防。

- 遺伝的要因が広範なため、優生学は現実的でも倫理的でもない。

- 環境条件は遺伝子より可変性が高く、予防対策の標的となる。

- WHOは一次予防を重要視。

- 精神的健康の促進と精神障害の予防は相補的な手段。

- 予防には、一次予防(集団レベル)、選択的予防(リスク集団)、指標的予防(高リスク個人)がある。

- 危険因子と保護因子の特定が予防の鍵。

- 児童虐待と親の精神疾患は重要な危険因子。安全な愛着と社会的サポートは保護因子。

- 十代の母親とその子供はリスクが高い。家庭訪問プログラムは虐待の減少や子供の発達促進に効果を示している。

- うつ病の母親の子供もリスクが高い。家庭訪問プログラムはうつ病のリスクを低下させる効果がある。

- 養育者の感情的な利用可能性と乳児の安全な愛着を促進するために、環境条件を整えることが重要。

第4章 精神病理の原因

1. はじめに

なぜ精神病理が存在するのかという問いには、相互に補完的な様々な科学的視点からアプローチできます。伝統的なアプローチは、遺伝的脆弱性(受け継がれたリスク)、幼少期の逆境(第3章参照)、生涯のいつでも起こりうる心理的にトラウマとなる出来事、明らかな脳損傷、または加齢といった、障害の近位原因(直接的な原因、第1章参照)に限定されていました。このアプローチには根本的な誤りはありません。精神医学遺伝学、脳画像技術の進歩、そして幼少期の逆境と後の精神病理の発症との関係の理解が進んだことにより、過去20年間で精神病理の様々な起こりうる原因に関する知識は大幅に増加しました。

しかし、臨床精神医学と実験神経科学の両方に役立つ現代的な概念的枠組みは、今日まで未解決の追加の問題に取り組む必要があります。その一つは、精神医学内の専門分野が乖離し、相互交流が限られた別々の道を歩む傾向があるという事実に関連しています。言い換えれば、精神障害の遺伝学、神経科学、動物モデルと、精神療法、社会精神医学、異文化精神医学の様々な分野の間には、共通の基盤がほとんどないようです。前者はしばしば「生物学的」、後者は「心理学的」と認識されています。ごく最近になって、精神医学内の生物学的「学派」と心理学的「学派」の間で対話が始まりました。

それにもかかわらず、精神病理学的状態の近位原因の科学的探求だけでは、説明力が依然として限定的です。なぜなら、精神医学遺伝学、神経科学、行動臨床的視点からの知見の収束は、「何が」機能不全を引き起こすのか(メカニズム)、「いつ」機能不全が始まるのか(個体発生)、「なぜ」そのメカニズムの本来の機能はそのように設計されているのか(適応機能)、そして「どのように」それが進化したのか(系統発生)という問いを統合するには至っていないからです。ニコラス・ティンバーゲンによって提唱されたこれらの4つの「W」の問い(第1章参照)は、機能と機能不全の近位原因と究極原因の両方を含むメタ理論的枠組みの基礎を形成します。

これは、いかなる精神病理学的兆候や症状もそれ自体に適応的価値があると言っているわけではありません。定義上、それらは現在の(近位の)視点と究極の視点の両方において不適応です。なぜなら、それらは個人に害を及ぼし、異常な強度(機能低下、機能亢進、または調節不全)、不適切な状況での出現、および/または異常な持続時間によって機能不全を引き起こすからです。しかし、すべての単一の兆候や症状は、進化した心理的メカニズムのセットの一部として、その機能的な対応物を持っています。したがって、機能不全(または精神病理学的兆候や症状と呼ぶことができるもの)は、正常な適応メカニズムの極端な変異として記述でき、その進化した機能を探索することができます。

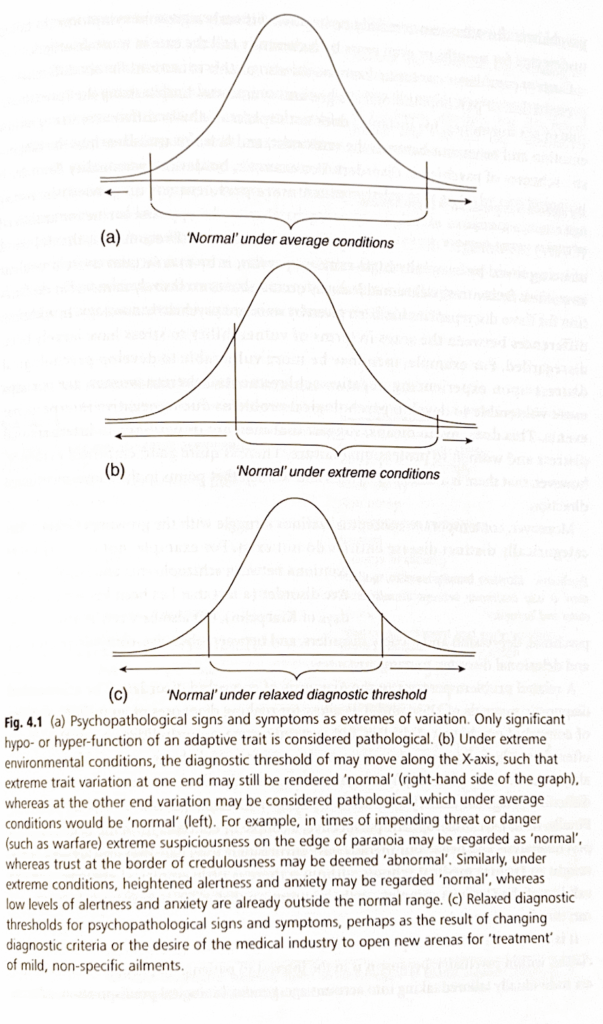

しかし、異常と認識されるものは、文化規範や価値観から自由な客観的な評価の問題だけではありません。それどころか、何が異常と見なされるかは、文化的背景によってかなり大きな違いがある可能性があります。現在の知識は主に高所得国での研究に基づいており、現在の診断マニュアル(精神障害の診断と統計マニュアル、DSM;国際疾病分類、ICD)がヨーロッパと北米で作成されているという事実にもかかわらず、あるいはその事実のために、この点を見過ごしてはなりません。言い換えれば、DSMとICDの疾患分類システムは、西洋以外の文化的背景には狭すぎる可能性があります。私たちの文化中心的な視点は、私たちが精神病理を概念化する方法が唯一科学的に正当化されたものであり、「文化結合症候群」はシステムへの異質な例外として扱われるべきだと示唆しています。しかし、より広い視点で見ると、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、摂食障害、または薬物およびアルコール依存症の蔓延は、「アモック」、「ラタ」、「コロ」と同様に「文化結合的」である可能性があります。いずれにせよ、精神病理学的状態の診断はおそらくある程度文化に依存しないものですが、少なくとも同様に価値観と診断慣習に依存しています。後者は文化内でも盛衰する可能性があり、時には精神医学のような分野が診断閾値を変更することによって独自の市場を作り出すほどになるかもしれません。すべての悲しみの状態がうつ病に発展するわけではなく、落ち着きがなく好奇心旺盛な子供が必ずしもADHDであるとは限りません。この分野で働く人々は、精神医学的状態の過剰診断を避けるために、この自己批判を心に留めておくかもしれません。図4.1は、診断閾値の変更に関連する問題を示しています。

しかし、閾値の問題は、できるだけ早期に正確な診断を下すためのあらゆる努力と混同してはなりません。精神障害の一次予防は、現在のほとんどの障害で依然としてそうであるように、初期の兆候や症状が数ヶ月、あるいは数年も検出されないまま放置されない場合に、確実に改善される可能性があります。

現在の精神医学的概念化は、精神病理学的兆候や症状の現れにおける性差を説明することもできません。例えば、性ホルモンの(近位の)役割を強調しても、男女間の認知、感情、行動の違いが存在する理由、そしてそれが精神障害の診断スキームにどのように反映されるのかは全く説明できません。例えば、境界性パーソナリティ障害は若い女性にはるかに多く(または診断され)、一方、反社会性パーソナリティ障害はその逆です。社会的に地位の高い人物に愛されているという妄想である色情病は、女性にはるかに多く見られます。対照的に、妄想性嫉妬はほぼ男性にのみ発生します。これらの矛盾に対する説明は、標準的な精神医学的疾患分類学からは与えられていません。

さらに、ストレスに対する脆弱性の性差は、ほとんど無視されてきました。例えば、男性は否定的な業績を経験した際に心理的苦痛を発症しやすく、一方、女性は否定的な対人関係の出来事によって心理的問題を発症しやすいかもしれません。これは決して、男性が対人関係の苦痛に影響されず、女性が職業上の失敗に影響されないと言っているわけではありません。しかし、男性と女性には上記の方向に傾向があるというかなり良い経験的証拠があります。

さらに、現代的な概念化は、カテゴリカルに明確な疾患実体が存在しないという増え続ける証拠に苦慮しています。例えば、統合失調症と双極性感情障害の間には連続体が存在するだけでなく(クレーペリンの時代から知られている事実)、「正常」と精神病、うつ病と不安障害、そして強迫性障害と妄想性障害の間にも連続体が存在します(ほんの数例を挙げると)。

関連する問題は、併存疾患の診断に関係しています。DSMとICDの非理論的な診断マニュアルでは、無限の数の併存する精神障害の診断が可能ですが、確かに一部の併存疾患は他のものよりも頻繁に一緒に発生します。例えば、再発性うつ病、社交不安症、回避性パーソナリティ障害は一人の個人に合理的に診断される可能性がありますが、統合失調症または双極性障害の患者に不安障害を診断することははるかに困難です。

最後に、精神療法の観点から見ると、精神分析と行動療法の初期のいくつかの概念は驚くほど長い半減期を持ち、その妥当性に関する経験的証拠はほとんどないにもかかわらず、(一部の)医科大学で依然として教えられています。例えば、エディプスコンプレックスの妥当性や、すべての行動は学習されたものであり、したがって非学習可能であるという仮定などです。

この概要の核心は、精神医学内の専門分野を統合する努力を促進することです。なぜなら、診断と治療が年齢、性別、生物学的素因、不利な(早期の)経験、および社会経済的背景を考慮して個別に調整されることが患者の利益になるからです。これには、私たちの種の生物学的歴史、特に精神障害の世界的な蔓延の増加を理解したいのであれば、それを認識する必要があります。進化的視点は、精神障害の世界的な蔓延の増加を説明するだけでなく、心理的問題の発症に対する回復力と脆弱性の研究にも情報を提供することができます。精神障害の近位原因と究極原因を統合するもう一つの重要な側面は、私たちの種において心理的メカニズムがどのようにそしてなぜ進化したかの知識が、精神病理学的状態の発症に対する回復力の研究を強化する可能性があるということです。世界保健機関(WHO)は、精神病理のいくつかの危険因子と保護因子を特定しており、その多くは、それぞれ私たちの種の生来の脆弱性または進化した心理的ニーズを満たす不利または有利な状況を反映しています(表4.1)。

次のセクションで見るように、精神病理の最も重要な理由の1つは、一部の個人が、過去の世代からの行動生物学的遺産と現代の環境生活条件との不一致に、他の個人よりも苦しみやすいということです(精神医学遺伝学と、精神障害を引き起こす遺伝子が集団の遺伝子プールに存続するというパラドックスの進化的説明の概要については、第1章を参照)。

表4.1 精神障害の危険因子と保護因子

| 危険因子(リスクファクター) | 保護因子(プロテクティブファクター) |

| 学業不振と学業意欲の低下 | ストレスへの対処能力 |

| 注意欠陥 | 逆境への対処能力 |

| 慢性疾患または認知症患者の介護 | 適応性 |

| 児童虐待とネグレクト | 自律性 |

| 慢性不眠症 | 早期の認知刺激 |

| 慢性疼痛 | 運動 |

| コミュニケーションの逸脱 | 安心感 |

| 若年妊娠 | 習得感と制御感 |

| 高齢者虐待 | 良い育児 |

| 感情的な未熟さと衝動性の制御困難 | 識字能力 |

| 過度の物質使用 | ポジティブな愛着と早期の絆 |

| 攻撃、暴力、トラウマへの曝露 | ポジティブな親子関係 |

| 家族の不和または家族の崩壊 | 問題解決能力 |

| 孤独 | 生きるためのスキル |

| 低い社会階層 | 社会的および対立管理スキル |

| 低出生体重 | 社会情動的成長 |

| 医学的疾患 | ストレス管理 |

| 神経化学的不均衡 | 家族や友人からの社会的サポート |

| 親の精神疾患 | 自尊心 |

| 親による物質乱用 | 向社会的な行動 |

| 周産期の合併症 | |

| 個人的な喪失 – 死別 | |

| 語彙力の低さと習慣 | |

| 読字障害 | |

| 感覚障害または器質的ハンディキャップ | |

| 社会的不 компетентность | |

| ストレスの多いライフイベント | |

| 妊娠中の物質使用 |

(世界保健機関「精神障害の予防に関する概要報告書(2004年)」ボックス5、23ページより、世界保健機関の許可を得て転載)

解説補足

- 近位原因(きんいげんいん、proximate causation): 生物学的または環境的な直接的なメカニズムによる原因。ここでは、遺伝的素因、幼少期の逆境、脳損傷などが該当します。

- 究極原因(きゅうきょくげんいん、ultimate causation): 進化的な観点からの原因。なぜそのメカニズムが存在するのか、どのように進化してきたのかという問いに答えます。

- 精神医学遺伝学(せいしんいがくいでんがく、psychiatric genetics): 精神疾患の遺伝的要因を研究する分野。

- 脳画像技術(のうがぞうぎじゅつ、brain imaging technology): MRIやPETスキャンなど、脳の構造や機能を視覚化する技術。

- 臨床精神医学(りんしょうせいしんいがく、clinical psychiatry): 精神疾患の診断、治療、予防を扱う医学の一分野。

- 実験神経科学(じっけんしんけいかがく、experimental neuroscience): 脳や神経系の機能を実験的に研究する分野。

- 精神医学内の専門分野(せいしんいがくないのせんもんぶんや、subspecialties within psychiatry): 遺伝学、神経科学、精神療法、社会精神医学、異文化精神医学など。

- 生物学的(せいぶつがくてき、’biological’): 遺伝子、脳機能など、身体的な要因に関連するアプローチ。

- 心理学的(しんりがくてき、’psychological’): 認知、感情、行動、経験など、精神的な要因に関連するアプローチ。

- メタ理論的枠組み(メタりろんてきわくぐみ、metatheoretical framework): より高次のレベルで様々な理論を統合する枠組み。ティンバーゲンの4つの問い(メカニズム、個体発生、適応機能、系統発生)がこれにあたります。

- 適応的価値(てきおうてきかち、adaptive value): 生存や繁殖に有利な性質。精神病理学的兆候や症状は、定義上不適応です。

- 機能不全(きのうふぜん、dysfunctional): 正常に機能していない状態。

- 異常な強度(いじょうなきょうど、abnormal intensity): 機能低下(hypofunctioning)、機能亢進(hyperfunctioning)、調節不全(dysregulation)など。

- 不適切な状況での出現(ふてきせつなじょうきょうでのしゅつげん、appearance in inappropriate context): 本来現れるべきでない状況で症状が現れること。

- 異常な持続時間(いじょうなじぞくじかん、abnormal duration): 症状が通常よりも長く続くこと。

- 機能的な対応物(きのうてきなたいおうぶつ、functional counterpart): 進化した心理的メカニズムの正常な機能。精神病理学的症状は、この正常な機能の極端な変異として捉えられます。

- 文化規範と価値観(ぶんかのうはんと価値観、cultural norms and values): ある文化において正常または望ましいとされる行動や考え方。何が異常と認識されるかは、文化によって異なります。

- 高所得国(こうしょとくこく、high-income countries): 経済的に豊かな国々。現在の精神医学の知識はこれらの国での研究に偏っている可能性があります。

- 診断マニュアル(しんだんマニュアル、diagnostic manuals): 精神疾患の診断基準をまとめたもの。DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)とICD(国際疾病分類)が代表的です。

- 文化結合症候群(ぶんかけつごうしょうこうぐん、culture-bound syndromes): 特定の文化に特有の精神障害。アモック、ラタ、コロなどが例として挙げられています。

- 文化中心的な視点(ぶんかちゅうしんてきなしてん、culture-chauvinistic perspective): 自身の文化の価値観や考え方を絶対的であると捉え、他の文化を相対化する視点。

- 注意欠陥/多動性障害(ADHD、ちゅういけっかん/たどうせいしょうがい、attention deficit/hyperactivity disorder): 発達障害の一つで、不注意、多動性、衝動性を特徴とする。

- 摂食障害(せっしょくしょうがい、eating disorders): 拒食症や過食症など、食事行動の異常を伴う精神障害。

- 薬物およびアルコール依存症(やくぶつおよびアルコールいぞんしょう、drug and alcohol dependence): 特定の物質への強い渇望や使用のコントロール困難を特徴とする精神障害。

- アモック(amok): 東南アジアの文化に特有の、激しい怒りや攻撃的行動を伴う状態。

- ラタ(latah): 東南アジアの文化に特有の、驚きに対する過剰な反応や模倣行動を伴う状態。

- コロ(koro): 東南アジアの文化に特有の、性器が縮小して体内に消えてしまうという強い不安や恐怖を伴う状態。

- 診断閾値(しんだんいきち、diagnostic thresholds): ある症状を疾患と診断するための基準値。この閾値が変化することで、疾患の診断数が増減する可能性があります。

- 一次予防(いちじよぼう、primary prevention): 疾患の発症そのものを防ぐための対策。

- 性差(せいさ、sex differences): 男性と女性の間の生物学的、心理的、行動的な違い。

- 性ホルモン(せいホルモン、sex hormones): テストステロンやエストロゲンなど、性別に関連するホルモン。

- 境界性パーソナリティ障害(きょうかいせいパーソナリティしょうがい、borderline personality disorder): 感情、対人関係、自己イメージ、衝動性の不安定さを特徴とするパーソナリティ障害。

- 反社会性パーソナリティ障害(はんしゃかいせいパーソナリティしょうがい、antisocial personality disorder): 他者の権利を侵害したり、社会のルールを無視したりする行動パターンを特徴とするパーソナリティ障害。

- 色情病(しきじょうびょう、erotomania): 社会的に地位の高い人物が自分を愛しているという妄想。

- 妄想性嫉妬(もうそうせいしっと、delusional jealousy): 根拠のない嫉妬の妄想。

- ストレスに対する脆弱性(ストレスにたいするぜいじゃくせい、vulnerability to stress): ストレスによって心理的な問題を引き起こされやすい度合い。

- カテゴリカルに明確な疾患実体(カテゴリカルにめいかくなしっかんじったい、categorically distinct disease entities): 明確な境界線を持つ、互いに区別できる疾患。現代の知見では、多くの精神疾患は連続体として捉えられています。

- 連続体(れんぞくたい、continua): 明確な区切りがなく、段階的に変化していく状態。

- 統合失調症(とうごうしっちょうしょう、schizophrenia): 思考、感情、行動のまとまりの障害を特徴とする精神疾患。

- 双極性感情障害(そうきょくせいかんじょうしょうがい、bipolar affective disorder): 気分の極端な変動(躁状態とうつ状態)を特徴とする精神疾患。

- 精神病(せいしんびょう、psychosis): 現実検討能力の障害を伴う精神状態。妄想や幻覚が見られることがあります。

- うつ病(うつびょう、depression): 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失などを特徴とする精神障害。

- 不安障害(ふあんしょうがい、anxiety disorders): 過剰な不安や恐怖を主な症状とする精神障害のグループ。

- 強迫性障害(きょうはくせいしょうがい、obsessive-compulsive disorder): 強迫観念と強迫行為を特徴とする精神障害。

- 妄想性障害(もうそうせいしょうがい、delusional disorder): 奇異でない妄想を主な症状とする精神障害。

- 併存疾患(へいぞんしっかん、comorbid disorders): 一人の患者に複数の精神障害が同時に存在すること。

- 社会不安症(しゃかいふあんしょう、social phobia): 他者の注目を浴びる状況や社会的な状況に対する強い不安や恐怖を特徴とする不安障害。

- 回避性パーソナリティ障害(かいひせいパーソナリティしょうがい、avoidant personality disorder): 批判や拒絶に対する過敏さ、社会的な場面での強い不安や抑制を特徴とするパー

2. 心理的適応の進化的制約

臨床医は通常、体のあらゆる機能や脳機能がうまくいかなくなるのは当然のことと考えており、なぜそうなるのかについて深く考えることはありません。しかし、進化論的な観点から見ると、体の機能不全や精神病理がそもそもなぜ存在するのかは、それほど単純ではありません。進化の過程に関する一般的な理解では、身体的、認知的情緒的、行動的を問わず、病理は生存と繁殖の点で適応上の不利益をもたらし、したがって世代を超えて選択によって排除されるはずだと考えられています。しかし、この仮定は少なくとも2つの見過ごされがちな問題を無視しています。

第一に、適応の大部分は設計において最適ではありません。選択による進化は通常「倹約的な」プロセスであり、進化した身体的または心理的特性は、その機能を適切に果たすのに十分なほど良く設計されており、必要な期間だけ存在します。第二に、進化は身体的または精神的な特性をゼロから作り出すことはできません。新しい適応は、既存の構造から派生します。既存の特性の修正によって新しい機能を獲得する進化のプロセスは、時々誤解を招くように「共役(cooptation)」と呼ばれます。しかし、これは目標指向的(目的論的)または進歩的な発達と混同してはなりません。定義上、選択による進化は目的論的でも進歩的でもありません。

設計の最適性の問題を理解するために、ヒト科における二足歩行の進化の例を考えてみましょう。直立歩行は、おそらく南アフリカにおける緩やかではあるが劇的な気候変動のために、ヒトの祖先種で進化したと考えられています。約250万年前、熱帯雨林が後退し、樹木がより散在するサバンナのような環境に変わったため、二足歩行は樹木間のより長い距離を移動し、捕食者の存在を周囲に警戒するために進化したのです。直立歩行には、骨盤と脊柱の解剖学的構造の複雑な再編成が必要でした。解剖学的に現代的なヒトでは、脊柱は二重の「S」字カーブを形成しており、これにより比較的低いエネルギーコストで長距離を移動できます。しかし、内臓の垂直方向の配置と、股関節のわずかに上にある人体の高い重心は、椎間板が椎骨の間で圧迫され、滑って馬尾または脊髄を圧迫する可能性があるため、変性性の問題に対する脆弱性を引き起こす可能性があります。したがって、腰椎または頸椎の椎間板ヘルニアは、二足歩行の組み込みの設計上の妥協点です。なぜなら、適応上の問題に対する解決策は十分ではあったものの、最適ではなかったからです。

同様に、脳機能は設計上の妥協点に満ちています。祖先の人類種において脳のサイズと大脳皮質の折り畳みが大きくなるにつれて、エネルギー関連の問題や、狭い産道を通るという問題が生じました(詳細は第2章と第3章を参照)。これらの問題に対する2つの明らかな解決策は、高タンパク質の食事量を増やし(それに伴い腸のサイズが減少)、出産をより未熟な段階に早めることでした。さらに、大きなヒトの脳は、頭部外傷や脱水症の影響を受けやすい広範な静脈洞システムによって維持される、十分に発達した冷却装置を必要としました。脳内の多くの設計上の妥協点は、広範な神経ネットワーク内での情報伝達の長い距離、および新皮質からのすべてのトップダウン情報が中脳と脳幹を通過しなければならないという問題に関連しています。したがって、三位一体脳(第2章も参照)の最下層への損傷は、他の2つの機能に深刻な影響を与えます。

心理的メカニズムの設計の準最適性に関連する問題は、刺激が反応を引き起こす閾値の変動にあります。この問題は特に、個人への脅威や危険を知らせる防御メカニズムに関連しています。選択による進化は、防御メカニズムに低い、そしておそらく不安定な刺激閾値を備え付けました。例えば、恐怖と不安は、差し迫った危険や実際の脅威の有用な内部信号です。不安反応を引き起こす閾値は通常低く(個人差はありますが)、脅威に反応しないことによる負傷または死亡のコストは、誤報に反応するよりもはるかに高いためです。一方、常に不安であることは有用ではありません。なぜなら、アドレナリンやコルチゾールの分泌(視床下部-下垂体-副腎皮質軸;HPAの活性化による)、高血圧、頻脈など、不安に関連する近位メカニズムは、長期的には組織損傷を引き起こす可能性があるからです(これは実際に心的外傷後ストレス障害の場合です)。恐怖反応は、過去に重要な適応的役割を果たした刺激(ヘビ、クモ、高さ、見知らぬ人、広い空間)によってはるかに容易に引き起こされますが、自動車、放射能、肥満などの現代の脅威によってはそれほどではありません。恐怖反応を引き起こすメカニズムは、「煙探知機原理」に例えられており、わずかな濃度の煙を検出するのに十分なほど低い閾値で動作します。しかし、煙探知機とは対照的に、不安反応の閾値は個人内で変動する可能性があります。例えば、暗闇の中を一人で歩いている人は、信頼できる人々と一緒にいる場合よりも、恐怖反応の閾値がほぼ確実に低くなります。したがって、個人の安心感と安全感は、環境的状況に大きく依存しており、その中でも他者との親密さの経験が最も重要であると言えるでしょう。

第二に、現代の環境は祖先の生活条件とはほとんど共通点がありません。例えば、私たちの進化の歴史の大部分、おそらく数十万年もの間、祖先の人類は緊密なコミュニティで生活しており、誰もがお互いを個人的に知っていました。祖先の人類社会における最小の機能単位は、父親、母親、子供からなる核家族でした。精巣のサイズや性的二型を含む解剖学的特徴は、祖先の人類において穏やかな一夫多妻制がおそらく一般的であったことを示唆していますが、重要なことに、それは男性が十分な資源の提供という点で、自分の生んだ子供を含む複数の配偶者を「養う」ことができるかどうかに依存していました。個々の家族は広範な親族関係に囲まれており、コミュニティは相互扶助と協力に大きく依存していました。匿名性は事実上存在せず、何千もの見知らぬ人との日常的な対立は、過去の適応上の問題ではありませんでした。したがって、現代の人間は祖先の環境に似た社会条件を作り出そうとしていますが(例えば、個人の個人的な知り合いの平均数は約150人と推定されており、新皮質比から予測されたものと驚くほど類似しています;第1章と第2章を参照)、資源、社会的地位、親密なパートナーを巡る競争はおそらく、私たちの進化の過去においてかつてないほど高くなっています。したがって、社会的競争を含む現代の環境条件が、ケアを求める、ケアを与える、配偶者を引き付ける、他人と協力する、受け入れられる社会的地位を獲得するなど、個人の生物社会的目标が挫折するリスクを高める可能性は、私たちの種の心理的構成が進化した進化的適応環境(EEA)と比較して、大幅に増加しています。過去に進化し、現在の環境ストレス要因と不一致な心理的メカニズムの不適合は、おそらく精神病理の最も重要な進化的原因の1つです。この不適合に対する暫定的な説明は、人間の文化的進化が生物学的進化を追い越しており、生物学が文化的変化に追いつくことができていないということです。不適合の問題は心理的メカニズムだけではありません。高血圧、脳卒中、心筋梗塞、2型糖尿病のリスクを含む多くの「文明病」は、不適合シナリオに沿って解釈できます。環境的(主に)社会的ストレス要因によるHPA軸の慢性的な活性化は、心血管系に影響を与える障害の主要な原因因子である可能性があります。さらに、断続的な食糧不足という厳しい環境生活条件は、おそらく人類の進化の歴史を通じて蔓延しており、その結果、選択は「倹約遺伝子」のキャリアーである個人を有利にしました。「倹約遺伝子仮説」は、最大カロリー抽出のための遺伝子が選択され、それが現在、高カロリー食の過剰供給と豊富さの時代において害を及ぼすと仮定しています。例えば、倹約遺伝子は、私たちの甘いものやコレステロールが豊富な食品の好みを説明するかもしれません。そして、最近までそのような食品の入手に関して環境的制約の下で生活していた北米と南米の先住民のような現代の人類集団は、現在、2型糖尿病と冠状動脈性心疾患の驚異的な有病率に苦しみ、早期死亡を引き起こしています。倹約遺伝子が心理的な問題にも関連しているかどうかは、現在不明です。

不適合の特定の事例の1つは、出生時の人間の未熟さと、乳幼児の養育者からの極めて長い依存期間と密接に関連しています。「現代」社会では、出生後(少なくとも一時的に)人間の新生児を母親から分離し、若い母親を支援的な社会環境から分離することが依然として一般的です。乳児は母親とは別に寝るべきだと主張されてきました。なぜなら、偶発的な重なりが乳幼児突然死症候群(SIDS;そのリスクは、母親または父親が薬物またはアルコールで中毒になっている場合、またはどちらかがタバコを吸っている場合に実際に増加します;ただし、時折、乳児殺害はそのラベルの背後に隠されています)の原因となる可能性があるからです。少なくとも生後初期における乳児の母親からの物理的な分離は、2者間の発達中の愛情の絆に対する脅威であることが現在知られており(第3章を参照)、不安定な愛着は、後の人生における精神病理の重要な危険因子の1つと見なすことができます。以前に概説したように(第3章)、回避的および抵抗的な愛着スタイルは、予測不可能な環境条件と即時の資源抽出に対する適応的反応と見なすことができます。対照的に、脱組織的な愛着はおそらく適応形態として解釈できない特定のスタイルです。脱組織的な愛着は、健康な親と比較して、感情障害や物質依存症を含む精神障害を持つ親の乳児においてより一般的であり、養育者に向かう子供の矛盾した行動は、脅威や虐待の源でもある養育者に引き付けられることとの間の両価性を反映しています。そのような状況は、逃れる可能性のない子供に持続的な恐怖を生み出します。例えば、自殺の脅威を表明する親は、子供に喪失と見捨てられの恐怖を引き起こすだけでなく、愛着関連の恐怖と罪悪感も混同させます。同様に、慢性的に不安であるか、子供に恐ろしいことが起こるのではないかと常に恐れている親は、子供が苦しんでいる養育者を慰めることを強いられるような役割逆転を引き起こす可能性があります。これらの種類の身体的または感情的虐待は、自分自身を価値のないまたは過負荷であるという否定的な認識につながる可能性があり、それは後の人生における成人の愛着対象(例えば、配偶者)や親としての役割に転移する可能性があります。例えば、パートナーシップにおける不安定さは、パートナーの忠誠心に関する非難につながり、長期的にはパートナーの離脱につながる可能性があります。これは、パートナーの利用可能性への脅威が激しい恐怖を引き起こす可能性があるため、逆説的に、離脱しようとするパートナーを引き付けようとする個人の努力を増加させる可能性があります。親として、重度の愛着問題、特に脱組織的な愛着スタイルを持つ個人は、安定した愛着を持つ個人よりも、より怯えた、そして恐ろしい行動を示す可能性があります。不安定な愛着を持つ個人は、乳児のニーズを感じ取る能力や、欲求、感情、意図の点で乳児の精神状態を正確に反映する能力が低く、したがって、応答性が低い、または虐待的な行動をとる可能性があります。

自分自身と他者の精神状態を理解する能力は、おそらく個人間および社会集団内の社会的な相互作用を調節する上で最も重要な進化した心理的メカニズムの1つです。メンタライジングの能力は、子供時代と青年期に発達し、特定の社会的文脈の相当な影響を受けます。人間はメンタライジングの生物学的基盤を受け継いでいますが、それはおそらく最も「開かれたプログラム」の1つであり、それは莫大な柔軟性を生み出す一方で、潜在的に機能不全な発達の代償をほぼ確実に伴います。

精神病理の他の潜在的な危険因子は、より一般的に未熟さと長期にわたる依存に関連しています。感染性病原体、毒素、栄養失調に対する最大の脆弱性の期間は、おそらく出生前および周産期の発達期間です。より広い意味では、これらの危険因子は不適合の結果と見なすことができます。なぜなら、現代の人類社会におけるより大きな人口密度は、感染症が集団内で広がる可能性の増加と関連しているからです。同様に、母親の体と母乳への有毒物質の蓄積は、現代においてさらに差し迫った問題です。さらに、乳児の栄養失調は発展途上国で爆発的に増加しており、その原因は多因子性です。これらの要因は、かなり非特異的な方法で脳の発達に影響を与える可能性があります。適応的に減速した幼形成熟の脳の成熟、特に前頭前野、側頭皮質、頭頂皮質の遅い髄鞘化、および行動の柔軟性の増大を可能にする脳回路のより大きな開放性の進化は、感情的、感染性、または毒性であるかどうかにかかわらず、有害な出来事に対するより大きな脆弱性の代償を伴う可能性があります。しかし、有害な出来事のタイミングとその脳の発達および神経回路への特定の影響の役割は、十分に理解されていません。

異常な出産間隔は、心理的な問題に対する脆弱性を引き起こす別のメカニズムである可能性があります。ヒトでは、共同繁殖と祖母の育児支援が、類人猿に典型的な出産間隔を数年短縮することにすでに貢献しています。出産間隔がさらに短縮された場合、特に適切な社会的支援がない場合(これは、教育水準が低く、社会経済的に貧しい人々にとって特に問題となる可能性があります)、虐待、ネグレクト、および虐待のリスクが劇的に増加する可能性があります。

設計の準最適性と環境の不適合は、変異による遺伝的脆弱性と相まって、おそらく究極の進化論的観点から精神病理を説明する最も強力な因果メカニズムであり、それらと対立遺伝子変異や経験依存性の要因などの近位原因が相互作用します。例えば、不安障害は、脅威と認識される刺激が反応を引き起こす閾値の変化から生じる可能性があり、この変化した閾値は不安定な愛着によって引き起こされる可能性があります。遺伝子レベルでは、これはセロトニントランスポーター遺伝子座の対立遺伝子変異と並行している可能性があり、セロトニンの利用可能性の低下につながり、最終的には重要な生物社会的目标の追求を妨げる可能性があります。同様に、愛着スタイルは遺伝子変異(例えば、ドーパミンまたはセロトニン受容体多型)によって媒介される可能性があり、その結果、不安定な愛着は、無神経な育児と特定の対立遺伝子変異の両方に関連する状況下でより起こりやすくなる可能性があります。これらの変異体は、より長期的な行動戦略よりも即時の資源抽出が有利となる予測不可能な環境条件において選択的に有利になる可能性があります。言い換えれば、準最適な設計と、進化した行動傾向と現代の環境条件との不適合は、決して相互に排他的ではなく、近位および究極の観点から精神病理を理解する方法のむしろ補完的な説明です。

生物社会的要求はライフヒストリーの段階とともに変化するため、機能不全の可能性と性質は年齢(と脳の成熟)によって異なります。適応戦略の調整の必要性が最も大きい人生の時期は、特定の適応問題に対する機能不全な解決策のより大きな脆弱性と関連している可能性があります。幼児期初期は、生き残るための十分な資源(感情的(親の世話)と物理的(食物))を確保する必要性(乳児の視点から)によって最も特徴付けられます。子供時代と青年期は、知識、社会規範、および仲間との相互作用の獲得が重要なライフヒストリーの段階です。青年期と成人期初期は、仲間関係の確立、適切な配偶者の発見、そしておそらく子供を持つことが優勢です。成人期後期、特に閉経後の期間は、自分の親族、特に成人した子供とその依存的な(離乳した)孫への継続的な投資、そして不可欠な知識を次世代に伝える必要性をもたらします。加齢と老年期はおそらくやや特殊です。なぜなら、自然選択と性選択はこれらのライフヒストリーの段階にほとんど影響を与えないからです。しかし、人生の早期に有利な特性の遺伝的基盤は、後に有害な影響を与える可能性があり、「バランス多型」と呼ばれる可能性があります。これらの期間のいずれかにおける生物社会的目标の挫折は、精神障害を発症するリスクを高める可能性があり、したがって、最も大きな変化をもたらすライフヒストリーの段階で有病率のピークが予想されます。

はい、承知いたしました。第4章の続き「3. 個々の精神病理学的兆候、症状、症候群の概念化:概要」を、高校の理科の教科書の文体で平易に理解しやすく翻訳し、必要に応じて解説を補足します。

3. 個々の精神病理学的兆候、症状、症候群の概念化:概要

重要な疑問は、前述のマクロレベルでの近位および究極の説明が、個々の兆候や症状にまで落とし込めるかどうかということです。古典的な精神医学の現象学の詳細な記述は第5章で示されます。ここでは、個々の兆候や症状、または症候群の意味を少なくとも大まかに理解する必要性を例証するために、簡単な概要を示します。

精神障害の伝統的な概念化と分類は、それらに対応する正常な神経心理学と脳内での表現に関する現代の(進化的)神経科学からの証拠をほとんど反映していません。さらに、兆候と症状の間の首尾一貫性を表現し、認知-感情-行動単位の機能的意義を説明する上で限界があります。

まず、精神医学で使用される「意識」という用語は複数の意味を持ち、覚醒、注意、そして人格としての自己の反射的認識の状態を含みます。古典的な精神病理学的用語で使用されるこれらの異なる意識の側面は、異なる、そして大部分は無関係な脳システムによって支えられています。覚醒と注意の基本的な状態が、例えば捕食者から逃れる能力の向上を通じて、生存の点で適応上の利点をもたらすことは容易に理解できます。これらの機能は、脳幹に位置する進化的に古い構造、特に上行性網様体賦活系によって維持されています。この系の損傷は深い昏睡を引き起こします。自己を意識的に振り返る、つまり身体状態、感情、思考の表象についての表象を持つ能力、そして「主体性」を経験する能力という、より「高度な」能力は、その進化の歴史と脳内での表現の両方に関して根本的に異なります。意識的な自己反省は、私たちの最も近縁な類人猿にもある程度見られますが、人間では明らかにずっと洗練されています。類人猿は鏡の中の自分を認識でき、他の個体が計画、目標、欲求を持っている可能性を認知的に表象できるかもしれません。しかし、人間だけが、自己や他者を含む様々な情報源からの複数の心的表象を同時に抱くことができます。さらに、自分の「主体性」を意識的に振り返る能力は、自己の意識と密接に関連しています。思考障害の多くの病的な症状は、古典的な精神病理学がこれまで無視してきたこれらの観点から概念化できるかもしれません。例えば、思考、感情、意図の点で自分自身と他者の心的状態を表象する能力の障害は、患者が自分の対話者が患者の心的状態について知識を持っていると誤って想定した場合、形式的思考障害として一般的に考えられている兆候につながる可能性があります。実際には、対話者はその心的状態にアクセスできません。したがって、これは支離滅裂または脱線として現れる可能性があります。さらに、患者が他者の意図を正確に熟考し、代替の説明を考慮することができない場合、患者は他者が自分を追いかけて危害を加えようと計画しているという、訂正不可能な固定観念を持つ可能性があります。最後に、自分の「内的言語」の不正確な知覚は、助言を与えたり自分の行動についてコメントしたりする外部の声として経験される可能性があります。第2章で説明したように、自己反省能力が進化した暫定的な説明は、それが社会環境からの選択圧に対する適応上の利点をもたらすということです。

空間と時間における定位は、確かに系統発生的に古く、おそらく何度も独立して進化したと考えられます。例えば、鳥類では、季節的な渡りは完全に本能に縛られており、冬眠動物が食物を貯蔵して回収する能力も同様です。霊長類では、空間的および時間的な定位は適応的特性を表しています。なぜなら、それらは季節的にしか利用できない貴重な食料資源を回収するために同様に不可欠だからです。しかし、冬眠動物とは対照的に、霊長類は最も資源が豊富な場所を見つける方法を学習する必要があります。ここで、最も経験豊富な個体の模倣は、エネルギー豊富な栄養素を回復するのに特に役立つかもしれません。さらに、この種の情報を意味的に貯蔵する能力が必要です。エピソード記憶は、進化の過程で大きく進歩しました。エピソード記憶の適応上の利点は、将来の生存への貢献にあることは間違いありません。エピソード記憶、つまり過去の出来事を主観的な経験として認知的に表象すること(同義語として「自己認識的意識」という用語も使用されます)は、おそらく人間に特有のものです。それは、自己と他者の心的状態を表象する能力と共進化した可能性があります。様々な形態の認知症に見られるように、定位と記憶の喪失は壊滅的な影響を及ぼします。特に、エピソード記憶の喪失は、罹患した個人から、自分のユニークな過去に関連して現在および将来の出来事を理解する能力を奪い、その結果、自立した生活を送ることができなくなる可能性があります。

機能的な観点から見ると、精神運動性の兆候を、その「正常な」相当物の進化的意味に従って分類することも有益です。例えば、運動促進行動や反響現象は、通常模倣と学習を促進する行動(動物行動学の用語では「真空行動」と呼ばれる)の病的な変異として理解できます。反対に、拒絶症やカタレプシー徴候は、主張的行動の病理として概念化できます。運動性不安やおそらくアカシジアは、動機的葛藤(例えば、闘争-逃走)の際に典型的に発生する別の種類の行動を表しています。両価性を示すそのような動きは「転位行動」と呼ばれます。この方向への大きな進歩は、動物行動学的観察に基づく非言語的行動のコーディングシステムの導入によってなされました(第5章の考察を参照)。

症候群レベルでは、気分障害と関連する行動は、誇張された(したがって不適応な)防御メカニズムとして理解できます。例えば、うつ病はしばしば、罹患した個人が閉じ込められたと感じ、逃げ道がないという印象を持つ、激しい社会的ストレスや葛藤に関連する状況で発生します。否定的な思考や自己卑下、そして敗北(服従)の受け入れを示す非言語的行動は、対人関係のストレスに対処するための戦略の(病的な)変異として解釈できます。例えば、最も重度のうつ病の場合、患者はカタトニー昏迷を示す可能性があり、それは逃走が不可能な場合に捕食者に脅かされた多くの動物に見られる、系統発生的に古い「死んだふり」または「凍りつき」の行動パターンに強く似ています。興味深いことに、回顧的に見ると、多くの患者がカタトニー昏迷中に激しい不安状態を報告しており、同様のメカニズムが、意識変容を含む多くの解離性兆候や症状を説明する可能性があります。

これらの例は、兆候や症状が異常な変異を反映する認知、感情、行動のプロセスに生物学的(進化した)意味を与えることの重要性を示している可能性があります。これらの観点からの精神病理の多次元分析は、最終的には患者の主観的な感情、訴え、行動、そして人間を本質的に社会的な動物として捉えた文脈における認知、感情、行動の分類の意義についての私たちの理解を向上させる可能性があります。

はい、承知いたしました。第4章の考察「精神疾患を予防する可能性について」を、高校の理科の教科書の文体で平易に理解しやすく翻訳し、必要に応じて解説を補足します。

考察:精神疾患を予防する可能性について

精神病理の影響を軽減する最善の方法が、その発症を予防することであるのは疑いありません。表現型の多様性に寄与する対立遺伝子は、どのヒト集団においても非常に一般的であるため、精神障害の有病率を低下させるための優生学は、道徳的な問題はさておき、理論的な選択肢でさえありません(第1章の考察も参照)。幸いなことに、環境条件は遺伝子よりもはるかに可変性があり、したがって予防対策の正当な標的となります。その結果、2004年の世界保健機関(WHO)の報告書は、障害調整生存年(DALY)に対する精神障害の影響を軽減するための主要な課題として、一次予防を特定しています。しかし、精神病理の原因に関する現在の知識は、主に先進国での研究に基づいており、発展途上国における精神障害の有病率についてはほとんど知られていません。しかし、この問題が喫緊であることを示しているのは、現在世界中で約4億5000万人が精神障害に苦しんでいるという数字です。2020年までに、約3億人がうつ病だけで影響を受けると推定されています。現在、障害と早期死亡の10の主要な原因のうち5つが精神障害であり、うつ病は2020年には2位(現在は5位)になると予測されています。さらに、心理的苦痛が心血管疾患を含む身体疾患のリスクを高めることが示されています。

精神的健康の改善に効果的な2つの関連する戦略が示されています。精神的健康の促進と精神障害の予防は相補的な手段であり、前者は心理的幸福感、精神的健康リスクに対する回復力を高め、生活および環境条件を改善することを目的とするのに対し、後者はしばしば精神的健康の促進を利用して症状の軽減に焦点を当てています。理想的には、一次予防は、集団レベルで精神的不健康のリスクを軽減します。対照的に、選択的予防は、生物学的、心理的、または社会的リスク要因によって定義される、リスクのある集団における精神障害の発症を防ぐことを目的としています。指標的予防は、障害のわずかな兆候や症状をすでに持っているか、生物学的マーカーのキャリアーであるが、障害の基準を満たしていない高リスクの個人を対象としています。したがって、ある程度、指標的予防は二次予防と重複します。二次予防は、確立されたまたは診断可能な障害の早期発見と治療によって、障害の有病率を低下させることを目的としています。三次予防は、障害、再発、または病気の再発を減らし、リハビリテーションを強化しようとします。

精神障害の予防または精神的健康の促進のあらゆる手段は、危険因子と保護因子の特定に大きく依存しています。危険因子は、障害の発症、重症度、または持続期間の確率を高める要因として定義されます。対照的に、精神病理の保護因子は、回復力を高めるものです。これらの要因は、自尊心、肯定的な思考、問題解決能力、社会的 компетентность など、精神的健康を促進する要因と重複することがよくあります。一般的に、心理的幸福感は、複数の危険因子の組み合わせと保護因子の欠如によって主に脅かされます。精神病理の発症の危険因子は、その特異性に基づいて区別できます。一般的な危険因子は非特異的であり、いくつかの精神的健康問題に共通しています。疾患特異的リスクは、特定の障害の発症に関連しています。貧困、栄養不良、戦争、避難、人種差別を含む集団間の攻撃への曝露などの社会経済的危険因子に加えて、個人および家族関連の危険因子は心理的幸福感に最も大きな影響を与えます。児童虐待と親の精神疾患は、精神障害の非特異的または一般的な危険因子として最も顕著です。予防因子の中で、安全な愛着と社会的サポートは、危険因子に対する抵抗力を改善するための重要なメカニズムを表しています。

研究によると、十代の母親は、低体重の早産児を出産するリスクが高く、子供を虐待または不適切に扱うリスクも高いことが示されています。この状況の進化的背景は、第3章で詳細に概説されています。一見したところ、そのような養育条件は、十代の母親の視点から見た将来の見通しの予測不可能性と因果的に関連している可能性が高いです。

しかし、妊娠中および新生児の乳児期における社会的に不利な立場にある若い母親への家庭訪問プログラムは、乳児の感情的および身体的虐待の減少、ならびに子供時代および青年期における不適応な行動の結果の減少を示しました。さらに、出生体重の減少が改善されました。早産の減少、および2人目の子供の出産が12ヶ月遅れるという有意な遅延も見られました。追跡調査では、家庭訪問プログラムに参加した母親の子供は、対照群と比較してIQスコアが高く、薬物およびアルコール問題が少なく、法執行機関との衝突が少なく、青年期における性的パートナーの数の減少、ならびに母親の雇用増加が観察されました。これらの有望な結果は、進化的傾向が修正に全く影響を受けないわけではないことを改めて示しています。むしろ、将来についてほとんど期待していなかった若い母親が、より集中的な育児と感情的な利用可能性に向けて戦略を変える可能性があることを説得力を持って示しています。

うつ病の母親の子供は、精神的不健康を発症するリスクが高く、20歳までにうつ病を発症するリスクが50%に達する別の高リスク群を構成しています。さらに、うつ病の女性は、非うつ病の女性よりも、反社会的な男性と関係を持つことが多いことが明らかになっています。これは、貧しい育児と厳しい養育スタイルから生じる進化的発達シナリオと直感的に一致する(無意識の)戦略を反映しており、両性における日和見的な資源抽出、したがって、子孫に提供される貧しい育児につながります(第3章を参照)。両親の家庭内不和または離婚も、十代の妊娠、早期結婚、中途退学、非行、物質使用、外在化および内在化の問題、学業成績と社会的 компетентность の低下、不幸な関係、離婚、および早期死亡のリスクの増加と関連しています。共有された、またはより適切には再構築された環境を通じて、世代を超えた非遺伝的な精神障害の伝達リスクが高いにもかかわらず、うつ病の母親の子供への家庭訪問プログラムは、1年後の対照群の子供の25%と比較して8%、2年後の追跡調査では31%と比較して21%までうつ病のリスクを低下させることができました。

これらの有望な発見は、養育者の感情的な利用可能性を促進し、乳児の安全な愛着を促進するために、両親と子供のニーズに合わせて環境条件を適応させる必要性を強調する可能性があります。安全な愛着は、精神病理のリスクに対する最も強力な保護因子の1つです。

Selected further reading

Abu-Akel, A. &, Bailey, A. L. 2000, ‘The possibility of different forms of theory of mind impairment in

psychiatric and developmental disorders’, Psychological Medicine, vol. 30, pp. 735-738.

Braza, F. 2004, ‘Human prenatal investment affected by maternal age and parity’, Human Ecology:

An Interdisciplinary Journal, vol. 32, pp. 163-175.

Cosmides, L. & Tooby, J. 1999, ‘Toward an evolutionary taxonomy of treatable conditions’, Journal of

Abnormal Psychology, vol. 108, pp. 453-464.

Ellis, B. H., McFadyen-Ketchum, S., Dodge, K. A., Pettit, G. S. & Bates, J. E. 1999, ‘Quality of early family

relationships and individual differences in the timing of pubertal maturation in girls: a longitudinal

test of an evolutionary model’, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 77, pp. 387-401.

Fabrega, H. Jr. 2002, The Origins of Psychopathology: The Phylogenetic and Cultural Basis of Mental

Illness, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.

Fabrega, H. Jr. 2006, ‘Why psychiatric conditions are special: an evolutionary and cross-cultural

perspective’, Perspectives in Biology and Medicine, pp. 49, pp. 586-601.

Frith, C. D. 1992, The Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia, Lawrence Erlbaum Associates, Hove.

Gilbert, P. 2001, ‘Evolutionary approaches to psychopathology: the role of natural defences’, Australian

and New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 35, pp. 17-27.

Herbert, W. 1982, ‘The evolution of child abuse’, Science News, vol. 122, pp. 24-26.

Jones, N. B. 1986, ‘Bushman birth spacing: a test for optimal interbirth intervals’, Ethology and

Sociobiology, vol. 7, pp. 91-105.

Leckman, J. F. & Herman, A. E. 2002, ‘Maternal behaviour and developmental psychopathology’,

Biological Psychiatry, vol. 51, pp. 27-43.

Marmorstein, N. R., Malone, S. M. & lacono W. G. 2004, ‘Psychiatric disorders among offspring of

depressed mothers: associations with paternal psychopathology’, American Journal of Psychiatry,

vol. 161, pp. 1588-1594.

Moskowitz, A. K. 2004, “”Scared stiff”: catatonia as an evolutionary-based fear response’, Psychological

Review, vol. 111, pp. 984-1002.

Murphy, H. B. M. 1982, Comparative Psychiatry. The International and Intercultural Distribution of

Mental Illness, Springer, Berlin.

Neel, J.V. 1962,’Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype rendered detrimental by “progress”?’, American

Journal of Human Genetics, vol. 14, pp. 353-362.

Nesse, R. 2001, ‘The smoke detector principle: natural selection and the regulation of defensive

responses’, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 935, pp. 75-85.

Nesse, R. M. & Williams, G. C. 1994, Why We Get Sick. The New Science of Darwinian Medicine,

Times Books, New York.

Olds, D. L., Eckenrode, J., Henderson, C. R. Jr., et al. 1997, ‘Long-term effects of nurse home visitation

on children’s criminal and antisocial behavior: fifteen-year follow-up of a randomized trial’,

Journal of the American Medical Association, vol. 278, pp. 637-642.

Spinelli, M. G. 2004, ‘Maternal infanticide associated with mental illness: prevention and the promise of

saved lives’, American Journal of Psychiatry, vol. 161, pp. 1548-1557.

Suddendorf, T. & Corballis, M. C. 2007, ‘The evolution of foresight: What is mental time travel, and is it

unique to humans?’, Behavioral and Brain Sciences, vol. 30, pp. 299-313.

Tooby, J. & Cosmides, L. 1990, ‘The past explains the present. Emotional adaptations and the structure

of ancestral environments’, Ethology and Sociobiology, vol. 11, pp. 375-424.

Troisi, A. 2001, ‘Gender differences in vulnerability to social stress. A Darwinian perspective’,

Physiology & Behaviour, vol. 73, pp. 443-449.

Wakefield, J. C. 1999, ‘Evolutionary versus prototype analyses of the concept of disorder’ Journal of

Abnormal Psychology, vol. 108, pp. 374-99.

World Health Organization, 2004, Prevention of Mental Disorders. Effective Interventions and Policy

Options, World Health Organization (WHO), Geneva.