第4章

発達心理学(Developmental Psychology)

Kenneth A. Dodge, PhD

■ 発達の概念(Developmental Concepts)

発達という概念は、現代の行動科学の中核をなすものである。

精神医学の実践者および行動科学者は、主として変化(change)、その起源(origins)、そしてその**制御(control)**に関心をもっている。

発達心理学とは、生涯にわたる体系的成長と変化の構造・機能・過程を科学的に研究する学問である。

行動の分類体系(精神医学的疾病分類を含む)は、単に現在の症状や症候群の同時的特徴や形式的類似性を考慮するだけでなく、**過去の特性、即時的結果、長期的転帰、そして変化の可能性(自然にまたは治療によって)**をも考慮に入れている。

発達心理学が**種に共通する体系的変化のパターン(species-typical patterns of systematic change)および種としての中心傾向(central tendencies)**に関心をもつのに対し、

**発達精神病理学(developmental psychopathology)という学問分野は個人差(individual differences)**に焦点を当て、児童期の障害理解に大きく寄与している。

発達精神病理学の組織原理的枠組み(organizing framework)は、精神疾患の予測因子(predictors)、原因(causes)、過程(processes)、経過(courses)、結果(sequelae)、および**環境との共生関係(environmental symbiosis)**を理解し、効果的な治療と予防を見出すことを目的とする運動である。

この運動は、発達的枠組み(developmental framework)に導かれており、

心理生物学(psychobiology)、神経科学(neuroscience)、認知心理学(cognitive psychology)、社会心理学(social psychology)といった多様な学問領域、

および複数の分析レベル(levels of analysis)――すなわち神経シナプス(neuronal synapse)、心理生理的反応(psychophysiologic response)、心的表象(mental representation)、運動行動(motor behavior)、人格パターン(personality pattern)――を統合している。

発達心理学と発達精神病理学との関係は**相互的(reciprocal)**である。

すなわち、正常発達の研究は異常の分析に文脈を与え、精神病理の研究は正常発達の理解を深める。

発達的志向(developmental orientation)をもつ研究者は、障害の有病率(prevalence)や発生率(incidence)を超えた問いを立てるよう促される。

表4-1には、こうした問いのいくつかが示されている。

表4-1 発達的志向に関連する問い

- リスクのある個人のうち、なぜ一部は心理的に病的になるのに、他の者はならないのか。

- 人間の種としての能力や制約が、各ライフステージでどのように個人を障害に predispose(傾向づけ)するのか。(例:なぜ思春期の女性は比較的うつ病のリスクが高いのか?)

- 遺伝子と環境はどのように相互作用して精神病理を生み出すのか。

- 各種の障害は発達的にどのように関連しているのか。(例:反抗挑戦性障害はどのように行為障害に、さらに反社会的人格障害に発展するのか?)

- 正常と異常の自然な境界はどこにあるのか。

- 臨界期(critical periods)は存在するか、もし存在するならなぜか。(例:血中鉛濃度が高いことは、なぜ幼少期に最も有害なのか?)

- 多因子性因果(multifactorial causation)の概念は、介入の成功の可能性に何を示唆するのか。

正軌原理(The Orthogenetic Principle)

正軌原理は、発達は未分化かつ拡散的な状態から、より複雑な状態へと進むと提案する。これは、**サブシステム内およびサブシステム間での分化(differentiation)と統合(consolidation)**を通じて達成される。

新生児は反応パターンにおいて比較的未分化であるが、発達を通じてより高度な分化(および反復的固定化の減少)を達成する。

各発達段階は、**環境からの要求(例:母親が授乳を拒否するようになった場合)**や、**サブシステム全体にわたる内的影響の出現(例:自己が制御を行使できる存在であることを認識し始めること)**に起因する適応的課題(adaptational challenges)を特徴とする。

これらの課題は単なる恒常性(homeostasis)への脅威として捉えるのではなく、変化と適応の要求こそが人間という種を定義する。課題は個体を発達へと押し進める。

種としての固有の適応反応は、新しい要求を習得する方向へ向かう。

この**習得動機(mastery motive)**は科学的にはまだ十分に解明されていないが、人間に特徴的である(本章後半の「適応と能力(Adaptation & Competence)」参照)。

したがって、発達は新しい課題によって生じる恒常性の混乱の時期と、適応と統合の時期を交互に繰り返すことによって特徴づけられる。

適応的な子どもは、内的および外的資源の両方を活用して課題に対応する。

成功した適応は、現在の課題の文脈における行動的および生物学的システムの最適な組織化として定義される。

適応には、**過去の組織構造の現状要求への取り込み(assimilation)**と、**要求に応じた新たな構造の生成(accommodation)**が必要である。

ピアジェは変化を2種類に分類した:

- 同化(assimilation):課題を既存の組織構造に組み込む(例:乳児がすべての大人を同じ刺激として扱う)。

- 調節(accommodation):環境の要求に応じて有機体の構造を再編成する(例:発達中の乳児が大人を区別し、異なる大人に異なる反応を示すことを学ぶ)。

調節は同化よりも複雑であるが、成功した適応には両者のバランスが必要である。

不適応(maladaptation)、すなわち課題への不十分な対応は、発達課題の解決が不十分であることによって特徴づけられる(精神分析学における固着 fixation の概念と類似)。

不適応は、発達の遅れや遅滞として現れることがある。例として、感情調節が不十分な子どもが、通常の行動期を超えて癇癪を続ける場合がある。

いかなる段階においても、有機体は何らかの形で自己調節や機能を示すが、それが将来の発達に有利とは限らない。

例:子どもの癇癪は、複雑な外的環境(夫婦間の混乱)や内的ストレス環境の調整に役立つかもしれない。しかし、最適でない調節は、次の発達課題への対応を妨げる。

時に、特定の課題への一見有効な反応が、より一般的なレベルでの不適応を引き起こすことがある。

例:母親の全面的な注目の引き下げに対して、幼児が無視で応答する場合。

この反応パターンは一時的には平穏な夜をもたらすかもしれないが、幼児は将来の課題に対して十分に備えられない。

一貫した社会的撤退は、自己主張の技能獲得を妨げる可能性がある。しかし母親を無視し続けることは、将来的に異なる表現型(例:思春期のうつ病)として現れる可能性がある。

このように、正軌原理は、**有機体全体の機能(個別かつ無関係なサブシステムだけでなく)**と、将来の課題に応答する準備性を想起させるものである。

引用:

Lerner RM (ed): Theoretical models of human development. In: Damon W (series ed), Lerner RM (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 1. Theoretical Models of Human Development, 6th edn. New York: Wiley, 2006.

いくつかのDSM-5の障害は、個人の症状の**経過(trajectory)**を明示的に考慮している。

例えば、レット障害(Rett disorder)、小児崩壊性障害(childhood disintegrative disorder)、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer type)は、逸脱した経過を伴う。

他の障害の診断では、まだ利用可能でない経過情報が必要な場合がある。

この情報は、横断的データ(cross-sectional data)ではなく、個人の縦断的研究(longitudinal study)に基づく必要がある。

なぜなら、縦断的調査によって初めて、個人内での成長曲線を時間軸上で描くことができるからである。

さまざまな年齢における母集団平均(population means)は、個人内での変化についてはほとんど情報を与えない。

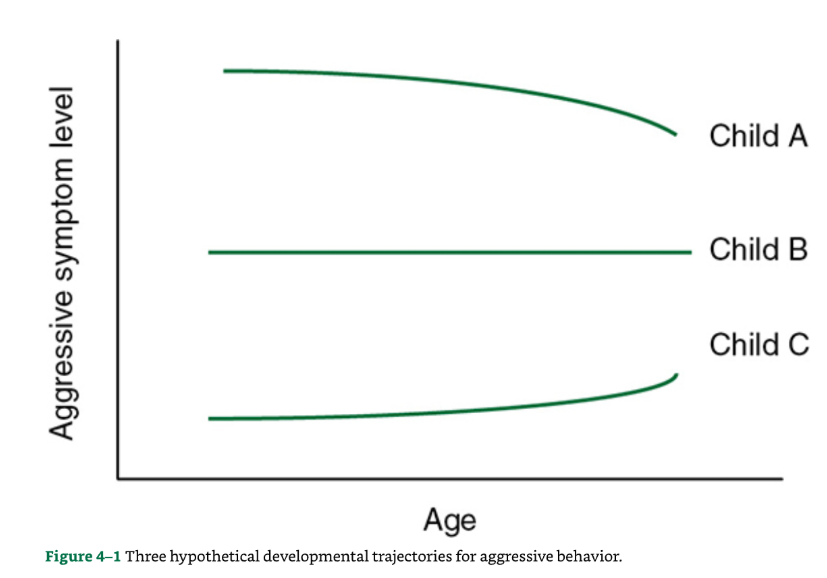

母集団全体の症状数が年齢とともに系統的に増加しても、個人ごとの経過は非常に変動することがある。

最近の量的手法の進歩により、研究者はリスクの異なる発達経路(trajectories)を特定できるようになった。

成長曲線解析(growth curve analyses)を用いて、経路の予測因子を特定し、規範的プロファイルに基づき、将来の行動変化を予測することが可能になっている。

経過と関連する概念として**動的カスケード(dynamic cascade)**がある。

一度経路が動き出すと、一連の出来事を引き起こし、加速する経路や特定の発達経路を形成する場合がある。

例えば、幼少期に子どもに対して厳しい身体的しつけ(harsh physical discipline)が行われると、その子は不安傾向を持ち、学校で破壊的な行動を取るようになる。

すると、同級生や教師に拒絶され、社会的孤立が生じる。この孤立は、協調行動などの重要な社会技能の習得を妨げ、さらに孤立を深め、学校で問題行動を起こす。

その結果、親に問題行動として報告され、親はより厳しいしつけを行うようになる。この一連の出来事が**カスケード(cascade)**として連鎖し、子どもの破壊的行動の経路を加速させる。

診断的には、この問題は早期の反抗挑戦性障害(oppositional defiant disorder)から行為障害(conduct disorder)、間欠性爆発性障害(intermittent explosive disorder)、反社会的人格障害(antisocial personality disorder)へと発展する。

参考文献

- Costello EJ: Developments in child psychiatric epidemiology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:836.

- Masten A, Cicchetti D: Developmental cascades. Dev & Psychopath 2010;22(3): 491-495. doi:10.1017/S0954579410000222.

- Nagin DS: Analyzing developmental trajectories: A semi-parametric, group-based approach. Psychol Methods 1999;4:139.

正常と異常の境界

発達心理学の基本原理のひとつは、正常発達の知識が精神病理学の理解に役立つというものである。これは、正常と異常の境界がしばしばあいまいで、拡散的で、連続的である場合があるためである。

多くの障害(例えば、行為障害(conduct disorder)、気分変調症(dysthymic disorder))は、定性的な区別よりも、次元的基準(dimensional criteria)のカットオフに基づいて定義される。

例えば、気分変調症では「エネルギー低下(low energy)」「自尊心低下(low self-esteem)」、社交不安障害では「顕著または持続的な恐怖(marked or persistent fear)」といった基準は、程度の問題である。

中心的な問題のひとつは、精神病理学の基準が次元的である場合に、正常と異常の境界をどこに置くかということである。

場合によっては、この境界は**恣意的(arbitrary)**である。

一方で、「真の境界(true boundary)」は以下の3つの観点に基づき特定される場合がある:

- スコア分布の非連続的パターン

- スコアの量的差に伴う機能の質的に異なる変化

- 分布の極端な値における独自の原因(unique etiology)

第一の観点

スコアの母集団が単峰性(single mode)の正規分布を示すか、あるいは両峰性(bimodal)で一方の極端に異常に多くのケースが存在するかを考える。

一方の極端に多くのケースが存在する場合、通常の分布を生じさせた要因に加えて、第二の原因要素が作用していることが示唆される。この第二の原因要素は、逸脱的(deviant)、すなわち精神病理学的なプロセスを示唆する可能性がある。

例えば、IQスコア(連続的測定値)と精神遅滞(mental retardation)の関係を考えると、米国のIQ分布は正規分布ではない。

IQ 70未満のケースは、正規分布で予想されるよりもはるかに多く発生する。

したがって、正常と異常のIQスコアの区別は、単に程度の差だけでは説明できない。

第二の観点

基準の量的変化に伴い、機能に質的な差が生じるかどうかを考える。

例えば、IQが75から65に低下すると、100から90への低下よりも、教室での学習機能が著しく困難になる場合、カットオフをIQ 70付近に置く根拠となる。

第三の観点

分布の極端なスコアには、別個の原因(distinct etiology)が存在する可能性を考慮する。

通常、単一の原因セットはスコアの正規分布をもたらす。

極端な値にスコアが過剰に集中している場合、これらのスコアに別の原因が存在することが示唆される。

IQスコアの例では、ひとつの要因セット(遺伝、社会化など)が正常分布を形成するのに対し、別の要因セット(ダウン症、無酸素症、鉛中毒など)が低値側に多数のケースをもたらす。

参考文献

Cicchetti D, Toth SL: Developmental psychopathology and preventive intervention. In: Damon W (series ed), Renninger KA, Sigel IE (vol eds). Handbook of Child Psychology, Vol 4. Child Psychology in Practice, 6th edn. New York: Wiley, 2006, p. 497.

複数の経路(Multiple Pathways)

発達心理学の研究によって浮き彫りになった悩ましい問題のひとつは、ある障害が複数の病因的経路(etiologic pathways)を含む場合があるということである。

**一般システム理論(general systems theory)に由来する等終点性(equifinality)と多終点性(multifinality)**の原則は、多くの障害に当てはまる。

- **等終点性(Equifinality)**とは、同一の現象が複数の異なる原因から生じうるという概念である。

例えば、乳児自閉症(infantile autism)は、先天性風疹(congenital rubella)、遺伝性代謝障害(inherited metabolic disorder)、あるいはその他の要因によって生じうる。 - **多終点性(Multifinality)**とは、ひとつの病因的要因が、個人や状況に応じて複数の異なる精神病理学的結果をもたらしうるという概念である。

例えば、幼少期の身体的虐待は、その人の傾向(predilections)や症状に対する環境的支援の違いに応じて、行為障害(conduct disorder)や気分変調症(dysthymic disorder)につながる可能性がある。

貧困は、行為障害への素因となる場合もあれば、物質使用障害(substance abuse disorder)への素因となる場合もある。

障害における過程や結果の多様性は、単一の障害を体系的に研究することを困難にする。

学者が複数の障害および複数の要因を同時に考慮しない限り、一見して病因的要因に見えるものがその障害に特有のものかどうかを確信することはできない。

したがって、ある障害を研究する場合には、正常な適応の発達と問題結果の発達というより大きな枠組みの中で概念化することが有益である。

発達心理学の幅広い対象範囲は、さまざまな障害への探究の基盤を提供する。

参考文献

Rutter M: Psychosocial resilience and protective mechanisms. In: Rolf J, Masten AS, Cicchetti D, et al. (eds). Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology. New York: Cambridge University Press, 1990.

等終点性と多終点性の概念

生物社会的相互作用(Biosocial Interactions)

精神障害における生物社会的相互作用(biosocial interactions)の発見は、過去数十年の科学における最も重要な発見のひとつと称されている。

障害の発症には複数の異なる要因が関与するだけでなく、要因の組み合わせのパターンが精神病理学的な結果を導くことが多い。

経験的には、このパターンは**要因間の統計的相互作用(interaction)**として捉えられる(要因の主効果とは対照的である)。

すなわち、ある因果要因は、別の要因と同時に存在するときにのみ作用する場合がある。

例えば、幼少期の親による拒絶経験は行為障害(conduct disorder)の発症に寄与する要因であるが、それは出生時に健康上の問題などの生物学的基盤を持つ子ども群に限られる。

同様に、出生時の健康問題が必然的に行為障害につながるわけではなく、生物学的素因と心理社会的ストレス因子の相互作用が精神病理学的結果に必要となる場合が多い。

Caspiら(2002)は、行為障害のリスクは幼少期の身体的虐待経験から生じるが、これは神経伝達物質代謝酵素モノアミン酸化酵素A(MAOA)をコードする遺伝子に多型を持つサブ集団に限られるという仮説を立てた。

彼らは、MAOAの発現量が高い型(high-expressing genotype)を持つ身体的虐待を受けた子どもは、この型を持たない子どもに比べて反社会的問題を発症する可能性が低いことを発見した。

この知見は、なぜ虐待を受けた全ての子どもが他者を害する側に育つわけではないのかを理解する助けとなり、また遺伝型の作用を促進するためには環境経験が必要であることを示唆している。

同じ研究グループは、うつ病の発症における生物社会的相互作用も発見している。

生活上のストレス要因はうつエピソードの発症を誘発するが、それはセロトニントランスポーター(5-HTT)遺伝子のプロモーター領域に機能的多型を持つサブ集団に限られる。

5-HTTプロモーター多型の短アレル(short allele)を1つまたは2つ持つ個体は、長アレル(long allele)にホモ接合する個体に比べ、生活上のストレスに反応してより多くのうつ症状、診断可能なうつ病、および自殺念慮を示す。

このように、生物社会的相互作用の重要性は、実証研究および臨床実践の両方において、複数の多様な要因を同時に検討する重要性を示している。

参考文献

- Caspi A, McClay J, Moffitt TE, et al: Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science 2002;297:851.

- Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, et al: Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science 2003;301:386.

重要期(クリティカル・ピリオド)と移行点(トランジション・ポイント)

**重要期(critical period)**とは、個体の生涯において、外部刺激(病原体を含む)の影響に特に敏感な時期を指す。

フロイトは、人生の最初の3年間を精神病理の発達における重要期と考え、退行(regression)、固着(fixation)、不可逆性(irreversibility)といった概念を通じてこれを説明した。

この重要段階(critical stage)の概念は、動物の社会行動に関する動物行動学者ローレンツや動物学者スコットの研究によって信憑性を得た。この概念は、ボウルビィの愛着理論(本章後半で詳述)など、社会発達に関する複数の中心理論の一部である。

神経系の最初の数年間における急速な発達と、その後の年齢での神経可塑性(neural plasticity)が比較的低いことが、この期間を重要なものとしている。例えば、鉛やアルコールへの曝露の影響は、胎内期または幼少期に曝露された場合の方が、はるかに劇的である。

重要期の概念の一つの変形として、生涯にわたる機能の可塑性が徐々に減少するという仮説がある。神経経路が固定化されるにつれ、心的表象(mental representation)はより自動的になり、習慣が形成される。しかし、幼少期の重要性が最も大きいという考えは、従来考えられていたよりも機能の可塑性が高いことを示す実証データにより疑問視されている。

例えば、ラター(Rutter)は、親との良好な関係が行為障害の予防に重要であり、この関係は幼少期の最初の1年間だけでなく、思春期までの任意の時期に発達・成立し得ると示唆している。

一部の発達心理学者は、人生の他の重要期(例:思春期や出産)を女性における大うつ病の発症の重要期と主張しているが、この主張には異論もある。重要期は、生物学的イベントだけでなく、**心理社会的な移行(transitions)**によっても定義され得る。

発達心理学者は、人生の大きな移行が発達経路を変化させ、精神病理学的発達を加速または減速させ、精神病理の高リスク期間を示す上で重要な役割を果たすことをますます認識している。

これらの移行点には以下が含まれるが、これらに限定されない:

- 正式な学校への入学

- 思春期および中学校への進学

- 高校卒業および就職への移行

- 結婚

- 出産

- 愛する人の死(特に両親や配偶者)

これらの移行は、特定の形態の精神病理のリスク上昇と関連している。発達心理学者の課題の一つは、どの人生の移行が最も重要であるか、そしてこれらの移行がなぜ特定の形態の精神病理の発達経路を変化させるのかを解明することである。

参考文献

- Kandel ER, Hawkins RD: Neuronal plasticity and learning. In: Broadwell RD (vol ed). Decade of the Brain. Vol 1: Neuroscience, Memory, and Language. Washington DC: Library of Congress, 1995.

脳の発達と幼少期経験の重要性

過去20年間、fMRIなどによる脳活動測定技術の進歩と、生まれてから成人期に至るまで子どもを長期に追跡した前向きパネル研究の成果が相まって、発達科学者たちは幼少期の経験が子どもの人生の軌跡を形作る上で極めて重要であることを認識するに至った。

出生時から、人間の脳は環境からの入力に反応し、毎秒100万以上の新しい神経結合(ニューロンそのものではなく、神経同士の接続)が形成される。これは、生涯のどの時期よりも急速な成長率である。まず視覚や聴覚の基本的な感覚経路が発達し、その後により高次の認知機能や言語機能が発達する。

3歳までに、脳の体積は成人の脳サイズの約80%に達するが、全身の体積はそれほど大きくない。この時点で、より弱い神経結合は「剪定(pruning)」と呼ばれる過程を経て減少し、強い脳回路がより効率的になる。神経結合の増加に伴い、変化への能力(可塑性:plasticity)は高いが、剪定が進むにつれて可塑性は低下する。

脳発達研究を補完するのが、疫学的パネル研究である。これらの研究は、幼少期の経験、特にトラウマが持つ強い予測力を示している。生後5年以内に児童虐待を経験した子どもは、成人期における健康、精神健康、行動結果の不良リスクが数倍高いことが示されており、交絡因子を統制した場合でも同様である。

そのプロセスは次の通りである。**幼少期の逆境的経験(ACEs: Adverse Childhood Experiences)**は、子どもに防衛的な心的傾向を形成させ、これが神経結合に刻み込まれる。この神経パターンにより、子どもは将来の脅威には適応的に反応するが、日常的な状況には不適応的に反応する傾向が生まれる。一度神経結合に固定されると、この関連性を断ち切ることは困難であり、 maladaptive(不適応的)な人生の結果が連鎖的に発生する可能性が高い。

この研究とそれに続く多数の研究は、予防と早期介入の重要性を強く示唆している。

参考文献

- Center on the Developing Child. (2023). The science of early childhood development (InBrief). Retrieved from www.developingchild.harvard.edu

- Dodge KA: Toward population impact from early childhood psychological interventions. Am Psychol 2018;73(9):1117-1129. PMCID: PMC6416783. https://doi.org/10.1037/amp0000393

格差の発生と起源

発達心理学や精神医学において最も広範かつ頭の痛い現象の一つは、人種や所得階層間で生じる不適応的結果の格差である。これらの格差は、雇用、教育、司法制度、精神保健制度など、さまざまな分野で明らかである。人種と所得は高く相関しているが、過去30年間における教育成果の格差は、主に人種による格差から、主に所得による格差へと変化してきた。

発達心理学における最も確実な知見の一つは、結果の格差は幼少期の機会の格差に強く起因するということである。有色人種は、幼少期に受ける機会が少ないため、成人期の成果が劣る傾向にある。さらに、幼少期の機会格差を減らすことに成功した早期介入は、成果の格差を減らすことにも成功する可能性が高い。

参考文献

- Bailey ZD, Feldman JM, Bassett MT: How structural racism works—racist policies as a root cause of US racial health inequities. N Engl J Med 2021;384:768-773. https://doi.org/10.1056/NEJMms2025396

- Dodge KA, Goodman WB, Bai Y, et al: Impact of universal perinatal home-visiting program on reduction in race disparities in maternal and child health: two randomized controlled trials and a field quasi-experiment. Lancet Reg Health Am 2022;5:1-11. https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100356

思春期の混沌

出生後の数年間が急速な脳発達の感受性期であるのと同様に、思春期からおおよそ25歳頃までの期間も感受性期である。親、学校の教師、医師は、思春期の子どもたちがリスクを取る傾向や刺激を求める行動、そしてより合理的な意思決定が定着するまでの長い遅れに気付いている。

近年の神経発達研究では、この期間に脳機能における二つの重要かつ劇的な変化が特定され、B.J. CaseyとLaurence Steinbergにより思春期脳理論として統合されている。

1つ目の変化は報酬系の成長である。思春期の子どもにとって、刺激的な活動は非常に大きな報酬を持ち、より意味を持ち、注意を引き付ける。

2つ目の変化は数年後に生じるもので、罰の認識や刺激的行動に伴う現実的結果の評価を行う制御系の発達である。この二つの変化の間の期間が、大人が思春期の子どもに見出す「混沌」の期間である。

この二重システムは、車のアクセルとブレーキに例えられる。アクセル(報酬系)はブレーキ(制御系)よりも早く発達する。最適な機能は報酬系と制御系のバランスによって成り立つが、完全な形になるのは20代半ばである。

Steinbergはこのモデルを、思春期の子どもが行う不正行為の責任能力や、思春期に期待できる意思決定の成熟度の理解に応用しており、この理論は米国最高裁判所による未成年者の死刑廃止決定にも重要な影響を与えている。

参考文献

- Casey BJ, Heller A, Gee D: Development of the emotional brain. Neurosci Lett 2019;693:29-34. PMCID:PMC5984129, DOI: 10.1016/j.neulet.2017.11.055

- Steinberg L, Icenogle G: Using developmental science to distinguish adolescents and adults under the law. Annu Rev Dev Psychol 2019;1:21-40

コンテクストの重要性

発達心理学の最も重要な貢献の一つは、行動様式、および過程と行動の連関が、コンテクスト(文脈・状況)によって異なるという発見である。例えば、米国社会においては、仲間からからかわれた子どもが攻撃的な報復行動をとる際に支持を得るかもしれないが、日本社会において同じからかいの経験をした場合、恥や当惑、引きこもりを引き起こすかもしれない。したがって、反応的攻撃行動はある文化では精神病理として汚名を着せられるかもしれないが、別の文化ではそうではないかもしれない。コンテクストは個々の行動を形成し、精神病理の様式をも形成する可能性がある。

コンテクストはまた、個々の行動に意味を与える枠組み(フレーム)または基盤を提供する。例えば、子どもは文化全体で観察される規範との関連において、親のしつけを解釈する。体罰の使用を適切であると是認する文化では、この方法で罰せられた子ども(軽度で虐待的でないレベルの場合)は、不安障害や行為障害のリスクが特に高いわけではない。しかし、このような育児(ペアレンティング)を是認しない文化においては、体罰を受けた子どもは、親がその子どもを逸脱しているとして拒絶している、あるいは親自体が逸脱している、というシグナルとしてそれを解釈する可能性が高く、いずれの解釈も不安や行為の問題につながる可能性が高い。

コンテクストは、個々の状況的特徴から広範な文化的特徴に至るまで、また、気分のような内的状態から、地理や時間帯のような外的要因に至るまで、多くのレベルで定義され得る。ブロンフェンブレンナーが提唱した環境的コンテクストの連続体は、彼の生態学的理論の基礎をなしている(この章の後段で議論する)。

Bronfenbrenner U: The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

Dodge KA, Coie JD, Lynam D: Aggression and antisocial behavior in youth. In: Damon W (series ed), Eisenberg N (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 3. Social, Emotional, and Personality Development, 6th edn. New York: Wiley, 2006, pp. 719-788

Lansford JE, Chang L, Dodge KA, et al: Physical discipline and children’s adjustment: cultural normativeness as a moderator. Child Dev 2005;76(6):1234-1246.

適応とコンピテンス(能力)

発達心理学における研究は、時として正常と異常との間により明確な区別(例えば、障害の遺伝子マーカーが特定された場合など)を可能にしてきたが、より多くの場合、正常と異常の間の連続性を明確にしてきた。研究は、障害が非コンテクスト的な行動基準(例:IQテストのスコア)ではなく、個人の適応と機能のレベルの評価によって定義されるべきであることを示唆している。

この概念は、「コンピテンス(能力)」または「適応機能」という用語に包含されている。これは、環境、および個人の年齢、背景、生物学的潜在能力を考慮して期待される程度に、環境の要求を満たす個人の遂行レベルのことである。

実証的研究は、子どもの社会的コンピテンスの尺度が、行為障害や気分障害を含む青年期の精神障害の重要な予測因子であることを示している。社会的コンピテンスの障害は、統合失調症発症の病前マーカーであり、再発の予測因子でもある。

適応機能の現在の重要性は非常に明白であるため、この概念は一部の障害の診断基準の一部となっている。例えば、精神遅滞の診断には、IQテストのスコアに加えて、適応機能の障害が必要である。全般性不安障害の診断には、不安の絶対的なパターンに加えて、社会機能の障害が必要となる。強迫性障害の診断には、著しい個人的苦痛、または機能の重大な障害が必要である。精神障害のいくつかの広範な定義は、認知的または情動的な障害に起因する適応機能の障害の一般的な評価に基づいている。

Kazdin AE: Conduct Disorders in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.

Kupersmidt JB, Dodge KA (eds): Children’s Peer Relations: From Development to Intervention. Washington, DC: American Psychological Association, 2004.

リスク要因と脆弱性

疫学的および発達研究者は、将来の障害を予測することが知られている変数を特定するために、リスク要因の概念を導入した。リスク要因は、決定論、障害の早期発症、または結果の不可避性を示唆することなく、アウトカム変数との確率的関係によって定義される。リスク要因は、他の何らかの因果過程のマーカーであるか、それ自体が原因要因である。発達研究の一つの目標は、リスクマーカーの因果的地位を決定することである。この章の前段で述べたように、社会的コンピテンス、すなわち適応機能のレベルは、多くの障害に対する広範なリスク要因であるが、この要因が単に他の要因(例:遺伝子)によって引き起こされるリスクを示しているのか、それ自体が寄与要因を構成しているのかを、実証的研究によって決定する必要がある。

リスク要因は、最終的な障害の可能性を高める上で、しばしば蓄積する。例えば、行為障害の確率は、低い社会経済的地位、厳しい育児、親の犯罪性、夫婦間の対立、家族規模、および学業不振によって高まる。存在する要因の数が、個々の単一要因の存在よりも、将来の障害のより強力な予測因子であるように思われる。これは、因果過程が異質であり、リスク要因が因果過程に対する脆弱性を累積的に高めることを示唆している。

脆弱性(vulnerability)の概念は、リスク要因によって特徴づけられる個人に適用されてきた。障害の発達に関する多くの実証研究では、リスク要因によって定義されたサンプル(例えば、アルコール依存症者の子どもや初犯の少年非行者など)を使用している。しかし、高リスク集団と低リスク集団出身の障害を持つ個人において、因果要因と発達要因が類似しているかどうかは明確ではない。

Biederman J, Milberger S, Faraone SV, et al: Family-environment risk factors for attention-deficit hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 1995;52:464.

Cicchetti D, Cohen DJ (eds): Developmental Psychopathology, Vols. 1-3. New York: Wiley, 2006.

媒介要因と過程

発達心理学者は、障害が発達する因果過程を研究する。リスク要因の特定は、以下の理由から必ずしも因果過程を意味するわけではない。(1) リスク要因が原因要因の代理変数であり、その原因要因との相関によってのみ障害と経験的に関連している場合がある(いわゆる第三変数問題)。(2) リスク要因が障害の先行要因としてではなく、障害に関連する過程の結果として生じる場合がある。(3) リスク要因が、より複雑な多変量過程において因果的役割を果たす場合がある。実際、障害に対して素因を持つ個人は、しばしば障害と一致する環境を選択する。その環境は障害を「引き起こしている」ように見えるかもしれないが、実際には単なるリスクのマーカーにすぎない。

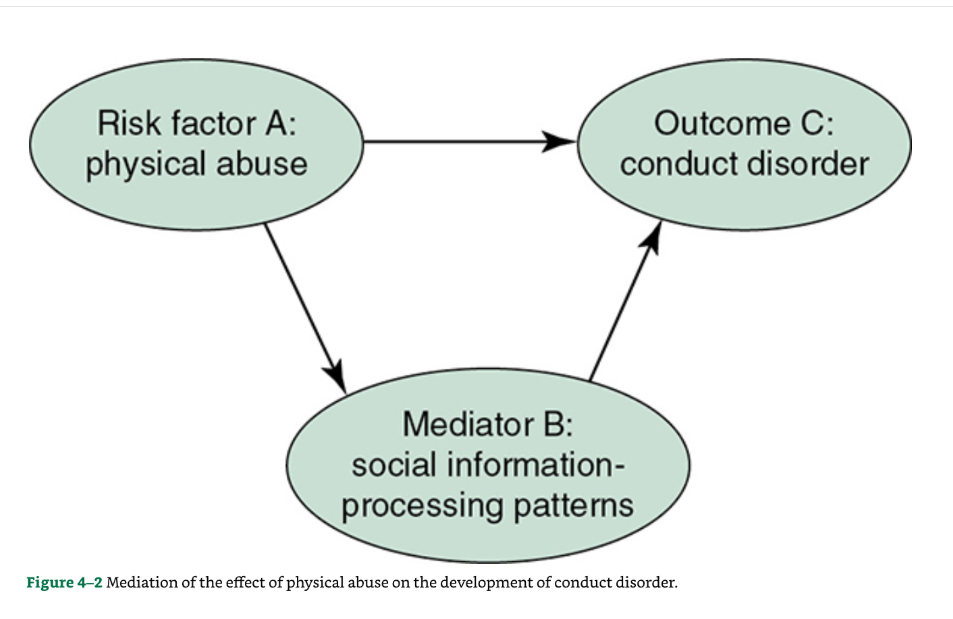

したがって、発達心理学者は、リスク要因が最終的な障害とどのように関連するのかという過程を理解しようと試みることが多い。この過程における介在変数として特定される要因は、媒介要因(mediators)と呼ばれ、リスク要因と障害との間の統計的関係を説明する(または部分的に説明する)変数のことである。

少なくとも部分的な媒介を示すには、4つの実証的ステップが必要である(図4-2)。第一に、リスク要因AがアウトカムCと経験的に関連している必要がある(すなわち、媒介されるべき現象、これを全効果と呼ぶ、が存在しなければならない)。第二に、Aが媒介要因Bと関連している必要がある。第三に、BがCと関連している必要がある。最後に、段階的重回帰分析または構造方程式モデリング分析において、BがCの予測に追加されたとき、AとCの間に生じる関係(これを直接効果と呼ぶ)が、元の二変量関係から有意に減少していなければならない。全効果と直接効果の差は間接効果と呼ばれ、これはBによるAのCへの効果の媒介の大きさを表す。

図 4-2 (ダイアグラム)

| 項目 | 英語 | 日本語訳 |

|---|---|---|

| リスク因子 A | Risk factor A: physical abuse | リスク因子 A: 身体的虐待 |

| 結果 C | Outcome C: conduct disorder | 結果 C: 行動障害 |

| 媒介因子 B | Mediator B: social information-processing patterns | 媒介因子 B: 社会的情報処理パターン |

図 4-2 身体的虐待が行動障害の発症に与える影響の媒介。

図 4-2 に示されている例は、幼少期の身体的虐待の既往からしばしば生じる、偏った社会的情報処理パターンである。幼少期の虐待 (A) は、行動障害 (C) の発症に対する既知のリスク因子である(すなわち、後の行動障害と統計的に相関しているが、虐待を受けた子どもの多くがこの障害を発症するわけではなく、また、行動障害を持つすべての人が虐待の既往を示すわけでもない)。幼少期の虐待は、威嚇的な合図に対する過剰な警戒、社会を敵対的で脅威的な場所として認識すること、そして劣悪な社会的問題解決スキルという、社会的情報処理パターン (B) の発達とも相関している。これらの精神的要因 (B) は、後の行動障害 (C) と統計的に関連しており、幼少期の虐待 (A) が後の行動障害 (C) に与える影響の約半分を説明している。

Baron RM, Kenny DA: The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. J Pers Soc Psychol 1986;51:1173.

Dodge KA, Pettit GS: A biopsychosocial model of the development of chronic conduct problems in adolescence. Dev Psychol 2003;39(2):349.

調整因子(モデレーター)と保護因子

ラッター(Rutter)は、障害に対するリスク因子の影響は、状況、集団、または環境によって変化しうることを発見した。つまり、影響の大きさは、異なる条件の下で減少(または増強)する可能性がある。例えば、幼少期の厳しいしつけが行動障害の発症に与える影響は、温かい親子関係の状況下では軽減される。この現象は調整効果(モデレーター効果)と呼ばれ、リスク因子と調整因子との間の有意な相互作用効果によって、障害の予測における役割が定義される。

調整変数は、保護因子、あるいは緩衝因子とも呼ばれてきた。保護因子は、個人をリスク因子の病原性の影響から保護したり、緩衝したりする。知能や、思いやりのある大人との肯定的な関係は、様々な障害に対して最も一般的に研究されている保護因子である。残された疑問の一つは、保護因子が低リスク群よりも高リスク群においてより強く作用するかどうか、ということである。すなわち、ある変数が低リスク群と高リスク群の両方をリスクから緩衝する場合、その変数が保護因子として定義されるのか(あるいは単に別の予測変数なのか)は明確ではない。

Rutter M, Sroufe LA: Developmental psychopathology: concepts and challenges. Dev Psychopathol 2000;12:265-296.

介入と予防を実験として捉える

発達心理学における行動の科学的研究と、科学的原理を精神医学に応用することの間には、相互関係がある。発達心理学からの概念は精神医学の実践に応用されているが、精神医学的介入もまた、行動の発達に関する仮説を検証するための現場実験と見なすことができる。体系的な介入と予防は、基礎的な原理を検証するための実験と見なすことができる。実際、ヒトの行動発達の複雑さと、既知の医原性の操作に対する倫理的制約を考慮すると、臨床実践は、発達心理学からの仮説を検証するために利用できる最も強力な科学的ツールである可能性がある。したがって、これらの学問分野間の関係は相補的であり、分野間のコミュニケーションは維持されなければならない。

Renninger KA, Sigel IE (vol eds). Handbook of Child Psychology. New York: Wiley, 2006, p. 497.

▼ 一般的な発達理論

7つの主要な発達理論が表 4-2に、それぞれの理論の主要な概念と批判とともに記載されている。これらの理論は、その応用とともに、以下のセクションで詳細に説明される。

表 4-2 一般的な発達理論

| 理論 | 主要な概念 | 批判 |

|---|---|---|

| 気質理論 (Temperament theory) | 特性、行動の遺伝的起源 | 測定が不正確、人間の静的な見方 |

| 体制論 (Organismic theory) | 発達の段階、変形的役割 | 経験的論破、乳児期からの運命論的強調が強すぎる |

| 愛着理論 (Attachment theory) | 関係性のパターン、ワーキングモデル | 環境的影響と認知的媒介に過度に偏りすぎている |

| 社会的学習理論 (Social learning theory) | 観察学習、模倣、強化 | 発達への強調の欠如、狭すぎる |

| 帰属理論 (Attribution theory) | 精神的なヒューリスティクス、因果的影響 | 非生物学的 |

| 社会的情報処理理論 (Social information processing theory) | 社会的相互作用中の精神的プロセス | 非生物学的 |

| 生態学的理論 (Ecological theory) | システムのレベル | 曖昧で反証不可能である |

気質理論

古代ギリシャの「体液説」以来、学者は、人間は特定の行動をする傾向性、すなわち特性を持って生まれてくるという推測をしてきた。特性理論家たちは、アイゼンクの神経症傾向と外向性から、「ビッグファイブ」(協調性、開放性、外向性、神経症傾向、誠実性)に至るまで、様々な傾向性があると考えている。発達研究において、気質理論は最も注目を集めてきた。乳児は生物学に基づいた気質を持って生まれ、それは困難から容易までの連続体で変化するという仮説が立てられてきた。この特性は、授乳、落ち着かせ、抱擁など、初期のケアの容易さで証明される。子どもが成長すると、これらの違いは、管理の容易さ(例:18か月児の癇癪、就学前の子どもの行動上の困難)に表れる。困難さの特性は、行動障害のリスク因子であると仮定されてきた。実証研究では、この仮説に対して有意ではあるが控えめな支持が見出されている。前向き研究は、「困難」と特徴づけられた乳児が、早期の学童期において実際に行動上の問題を抱えるリスクがあることを示しているが、その関係は(まだ存在するものの)乳児期から青年期への予測においてはいくぶん弱くなる。

ケーガンによって提案された別の気質理論は、生物学的抑制の連続体に注目している。一部の乳児は新しい社会的刺激から定期的に引きこもる(抑制パターン)のに対し、他の乳児は社会的な刺激を求めようとする(非抑制パターン)。最適な抑制レベルは、これらの両極端の間に位置する可能性がある。高度に抑制された乳児は、親からの分離不安を示し、内気で、恐がりで、引きこもりがちな子どもに成長する可能性が高い。彼らは成人期にパニック障害のリスクがあると考えられている。抑制された個人は、ストレス負荷に対して心拍数の増加と心拍変動の安定化を示す。個人は、視床下部、下垂体、副腎(HPA軸と呼ばれる)がストレス時にグルココルチコイドを分泌する度合いに系統的な差がある。抑制された子どもは、非抑制の子どもよりも交感神経系の反応閾値が低く、心拍数のより大きな上昇と安定化を示す。このパターンは、生涯を通じて不安症状と関連する可能性のある、特性のような気質的特徴として作用する。

気質理論のもう一つの仮定は、気質が、その気質と一貫した行動を永続させる環境的処遇を引き出すというものである。例えば、「困難な」子どもは、困難な行動を悪化させる厳しいしつけを引き出し、抑制された子どもは、最小限の挑戦とリスクしか持たない安全な環境を求めるという仮説がある。過去10年間で、環境的経験には遺伝的要素があることが双生児研究や養子研究を通じて実証されてきた。すなわち、受け継がれた遺伝子は、環境的反応を引き出す行動パターン、あるいは特定の環境を求める行動(ニッチ・ピッキングとして知られる現象)のいずれかにつながる。

► 理論の応用

ほとんどの気質理論家は、発達における遺伝的要因と環境的要因の両方の重要性を認識しており、この理論は、これらの力がどのように相互作用するかを理解することを目的とした実証研究を生み出してきた。特定の気質を持つ乳児は、他の環境条件下よりも特定の環境条件下でより好ましい発達をする可能性があり、研究の課題は最適な気質—環境のマッチを特定することである。研究者たちは、気質的に困難な(あるいは高度に抑制された)乳児が、環境的抑制と構造の条件の下でより好ましく発達するのか、あるいは柔軟性と自由の条件の下でより好ましく発達するのかを調べている。

もう一つの応用は、遺伝的影響が人間の発達にどのように作用するかというプロセスに関する研究を奨励し、それによって、人間の行動における生得的要因と養育的要因の影響についての長年の議論に情報を提供することである(第3章を参照)。

► 理論への批判

気質理論に関する研究の一つの問題は、気質の評価を親に依存していることである。親は偏見を持っていたり、不正確であったり、他の乳児に関する幅広い知識を欠いている可能性がある。自分の子どもに対する親の認識は、子どもの発達における正当な要因かもしれないが、これらの認識は、子どもの実際の行動に関する情報と、親によるその行動の解釈を混同させてしまう。

行動の直接的な観察的測定は、心拍数反応性、コルチゾール分泌、皮膚コンダクタンスなどの生物学的機能の測定とともに、気質を評価するために開発されてきた。これらの測定もまた、時間を通じてある程度の安定性と、ある程度の予測力を持つことを示しているが、研究の数は少なく、統計的効果は弱い。

もう一つの問題は、遺伝的・生物学的特徴と環境的処遇への反応を区別することの難しさである。生後6か月の乳児は、現在の相互作用に遺伝的遺産と環境的経験の履歴の両方をもたらしている。たとえ生物学的測定(例:安静時の心拍数、コルチゾールレベル)であっても、過去の社会的交換に部分的な基礎があるため、生物行動学的測定における遺伝的要因と環境的要因を区別する作業は困難である。

Rothbart MK, Bates JE: Temperament. In: Damon W (series ed), Eisenberg N (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 3. Social, Emotional, and Personality Development, 6th edn. New York: Wiley, 2006, p. 99.

体制論(ORGANISMIC THEORY)

発達心理学において、ピアジェほど大きな影響を与えた人物はいない。多様な領域にわたる行動の一貫性、および能力の変化が領域をまたいで同時に起こる傾向性は、ピアジェや、ゲゼル、ヴェルナー、ボールドウィンといった他の研究者の体制論の基礎を形成している。この理論は、人間の認知の一般的な特徴と、発達全体を通じた思考の系統的な変化を記述しようとするものである。体制論における組織化の原理は構造(structure)であり、これは発達の特定の時点における思考を支配する変形的規則の閉じたシステムである。

例えば、5歳の少女が、9個のビーズが近くに置かれた列と、6個のビーズが最初の列よりも広い距離に引き延ばされて置かれた2番目の列を観察している状況を考えてみよう。少女は各列のビーズを数え、9が6よりも大きいことを知っているにもかかわらず、「どちらの列にビーズが多いか?」という質問に対しては、「6個のビーズの列」と答えるだろう。さらに、少女は自分の答えに矛盾を見出さない。ピアジェによれば、この一見奇妙な現象は、少女の構造的な変形規則が、個々の部分ではなく刺激の全体を考慮することにあるため起こる。子どもの規則構造は閉じており、すなわち、それは内部的に一貫しており、外部の矛盾によって容易には変更されない。

ピアジェは、乳児はすべての感覚運動協調に共通する、粗雑な一連の変形規則のための一般的な配線を持って生まれると仮定した。これらの規則は、ヒトの進化的な継承の一部である。発達は、段階(stages)と呼ばれる非線形の塊で、12年から15年の期間にわたって起こる。各段階内では、機能は内部的に一貫して安定している(平衡状態(equilibrium)と呼ばれる)。ある段階から次の段階への変化は、子どもと環境の現実との間の相互作用の結果として起こる。矛盾する現実が十分に蓄積されると、変化は急速かつ全体的に発生する。

本章の冒頭で議論したように、変化のプロセスには同化(assimilation)と調節(accommodation)が含まれる。同化とは、既存の規則構造と一貫した用語で環境的経験を解釈する行為(一般化の一形態)であり、調節とは、環境的経験を説明するために規則構造を修正する行為(例外を認識する一形態)である。子どもたちは、早期の段階の矛盾を説明するために、より高次で、より柔軟で、新しい構造を作り出す必要が生じるまで、一貫性(および一貫性の知覚)を維持するために、同化と調節の両方を行う。新しい構造(すなわち、新しい一連の規則)が達成されると、平衡化(equilibration)が規則を統合し、次の段階の変化のための土台を築くために矛盾が蓄積されるまで続く。ピアジェの認知発達の4つの広範な段階は、(1)感覚運動期、(2)前操作期、(3)具体的操作期、そして(4)形式的操作期である。

► 理論の応用

ピアジェの概念の多くは、今日でもヒューリスティックな価値を持ち続け、精神病理学に関連する仮説を提供している。自己中心性、スキル獲得の不変の順序、および分化の増加(単なる変化ではなく発達)といった概念は、行動上の問題を抱える子どもや、発達的に遅れている青年期の行動に関する仮説を提供する。さらに、ピアジェによる幼い子どもの能力の限界の発見は、認知教育戦略に影響を与えてきた。

► 理論への批判

ピアジェの影響は計り知れないが、体制論の決定的な特徴は論破されてきた。子どもたちは、ピアジェが示唆した特定の年齢よりも有能であることが繰り返し示されてきた。ピアジェが提唱した思考のタイプにおける領域横断的な普遍性は誤りであることが示されており、一部の学者は段階(ステージ)の概念自体に欠陥があると示唆している。それは、学習戦略、情報処理パターン、および複雑な課題達成における複数の構成要素の解析といった概念に置き換えられている。

Piaget J: Piaget’s theory. In: Kesson W (ed). Handbook of Child Psychology. Vol 1: History, Theory, and Methods, 4th edn. New York: Wiley, 1983.

愛着理論

ボウルビィは、現代の発達心理学に巨大な影響を与えた愛着の理論を生み出した。ボウルビィによれば、乳児は(通常は母親である)大人との直接的な接触を求める生得的な傾向を持って生まれる。初期の愛着行動が母親の乳房(と食べ物)への欲求の機能であるというフロイトの視点とは対照的に、ボウルビィは、愛着行動は母親との社会的接触(愛の関係への欲求)に向けられており、未知の他者への恐れによって駆動されると主張した。生後約6〜8か月までに、母親からの分離は、自由浮動性の不安に類似した苦痛を喚起する。短期間の分離による苦痛は、母親との再会による温かさによってすぐに置き換えられるが、より長い分離(入院や放棄などで起こるようなもの)は、再会時にしがみつき、疑念、不安を誘発する可能性がある。同様の効果は、年長の子どもたちにも、個人化(individuation)が起こるまで見られる。個人化が起こると、子どもは母親がいない間に母親の精神的表象を保持することが認知的に可能になり、新しいものへの探求ができるようになる。

ボウルビィは、親子関係の質には個人差があり、乳児は、この関係の精神的表象(ワーキングモデル)を記憶に保存し、将来のすべての関係の指針となるフィルターとして持ち越すと仮定した。この関係のワーキングモデルは他の文脈にも一般化され、将来の相互作用がワーキングモデルに適合するようにし、それによって関係がどのように機能するかについての初期の表象を強化する。したがって、初期の親子関係の質は、後の適応、関係、および育児に主要かつ永続的な影響を与える。

愛着パターンの個人差は、エインズワースによって考案されたストレンジ・シチュエーションと呼ばれる実験手続きを通じて評価されてきた。親と生後12か月の子供が見慣れないおもちゃの入った部屋に連れて行かれ、その後、見知らぬ人が入室する。その後、親は短期間部屋を離れ、その後再会する。子どもの行動、特に親との再会時の行動は、全体的な親子愛着の質を示す。愛着の分類は表 4-3にまとめられている。

表 4-3 愛着のタイプと関連するワーキングモデルおよび結果

| 愛着のタイプ | ワーキングモデル | 結果 |

|---|---|---|

| A: 回避型 (Avoidant) | 恐れ(Fearful) | リスク |

| B: 安定型 (Secure) | 自信を持った探求 | 健康 |

| C: 両価型 (Ambivalent) | パニック的な苦痛と怒り | リスク |

| D: 混乱型 (Disorganized) | 大きな苦痛 | リスク |

子どもの約3分の2は、「安定型」の反応パターン(タイプB)に適合し、親が部屋を離れると苦痛を示し、親が戻ると熱狂(または自信に満ちた喜び)を示す。「回避型」の反応パターン(タイプA)は、親との再会時にほとんど苦痛がなく、ほとんど安堵や喜びもない。「抵抗型」または「両価型」の反応パターン(タイプC)は、親の出発時にパニック的な苦痛を示し、再会時には感情的な両価性を示す(親に抱き上げられようと駆け寄るが、すぐに怒って降ろしてもらおうともがく)。最近、学者は、第4の反応クラスである「混乱型」(タイプD、早期の身体的または性的虐待と経験的に関連している)を特定しており、このタイプでは、子どもの行動は大きな苦痛を含み、大人に対する体系的な探求や探索がほとんど見られない。

► 理論の応用

追跡調査では、これらの愛着パターンが時間とともにいくらか安定しており(異なる大人との関係間で強く相関するわけではないが)、中年期の子どもの行動適応を予測することが示されている。タイプA、C、およびDの乳児はすべて、後の不適応のリスクがあるが、各タイプにおけるより具体的な結果のパターンは信頼性をもって検出されていない。発達学者は、より年長の年齢での関係の質とワーキングモデルを評価するための方法を作成し、これらの評価を現在の行動機能と関連付けてきた。

► 理論への批判

愛着理論の批評家は、初期の関係がボウルビィが主張したほど強く運命を決定するわけではなく、長期的な予測力は、子どもの初期の反応パターンにつながった環境の一貫性に一部起因していると示唆している。愛着理論は、早期の託児所保育の慣行を非難するために使用されてきた(母親との安定した愛着の発達を妨げるため)が、ほとんどの研究は、他の交絡要因(例:経済状況、家族の安定性、ストレス、後の養育)が制御された後では、そのようなケアの長期的な影響はほとんどないことを発見している。より広く言えば、早期の社会的剥奪やトラウマの影響の可逆性は議論の余地が残っている。現在の一般的な結論は、初期の経験が精神的表象のフィルターを通じて後の経験を形作るとしても、ヒトの有機体の可塑性は以前に仮説されていたよりも大きいが、それには限界があるということである。

Ainsworth MDS et al: Patterns of Attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1978.

Bowlby J: Attachment and Loss. Vol 3: Loss, Sadness, and Depression. New York: Basic Books, 1980.

社会的学習理論

バンデューラ(Bandura)の社会的学習理論は、生物学的起源の制約と神経媒介メカニズムの役割を認めつつも、発達における個人の環境経験の役割を強調している。他の学習理論が、有機体による行動の直接的な遂行に基づいているのに対し、社会的学習理論は、ほとんどの学習がモデルを観察し模倣することによって間接的に起こると仮定している。生存と成長のために、人間は観察学習を通じて行動パターンを習得するように設計されている。特に社会的な行動は、個人の社会的学習の履歴、誘発メカニズム、および維持メカニズムの機能である。

社会的学習を支配するプロセスは4つある。(1)注意:探索と知覚を調整する。(2)記憶:観察された出来事が将来の行動を導くために象徴的に保存される。(3)運動生成:構成要素の行為を観察された行動と統合することによって新しい行動が形成される。(4)インセンティブと動機付け:学習された反応の遂行を調整する。発達には、これらのプロセスにおける生物学的成熟と、記憶における偶発性の複雑な貯蔵庫と反応のレパートリーが含まれる。

誘発メカニズムには、生物学的および認知的な動機付けの両方が含まれる。内部の嫌悪的な刺激は、その苦痛な効果(空腹、性欲、または攻撃性)を通じて行動を活性化する可能性がある。認知に基づく動機付けは、有機体が将来の物質的、感覚的、社会的な結果を精神的に表象する能力に基づいている。精神的に表象された結果が、行動の動機付けを提供する。

維持メカニズムには、外部強化(例:具体的な報酬、社会的・地位的な報酬、嫌悪的な処遇の減少)、罰、観察による代理強化、および自己制御メカニズム(例:自己観察、帰属と評価による自己判断、自己適用された結果)が含まれる。社会的学習理論における発達は、断じて段階的ではなく、制約も少ない。例えば、バンデューラは、関連するモデルと経験が与えられれば、比較的洗練された道徳的思考と行動でも幼い子どもに可能であると主張した。

► 理論の応用

社会的学習理論は、攻撃的行動に最も効果的に適用されており、強制的育児、暴力的なメディア提示、および拒絶的な仲間との相互作用が慢性的な攻撃的行動の発達に与える影響について強力な説明を提供してきた。さらに、それは臨床実践における現在の行動修正介入のほとんどの基礎を提供している。

► 理論への批判

批評家は、学習効果を理解する上での認知的媒介の優位性、および遺伝的・生物学的影響に対する環境への相対的な強調について異議を唱えている。

Bandura A: Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.

帰属理論

社会的学習理論における認知への強調は、主に結果指向である(すなわち、行動の起こりうる結果に関する個人の認知に基づく)。帰属理論は、人々が行動の原因をどのように理解するかにより関心を持つ。その起源は、ハイダー(Heider)の素朴な、あるいは常識的な心理学にあり、彼は、出来事についての個人の信念が、出来事の客観的な真実よりも行動においてより重要な役割を果たすと示唆した。社会的な相互作用においては、他者の行動の原因に関する個人の信念が、真の原因よりもより重要である。

例えば、挑発(後ろからぶつかるなど)に続いて仲間に攻撃的に報復するかどうかを決定する際、人はしば居る意図についての帰属を用いることが多い。もし仲間が偶発的に行動したのであれば、報復は起こらないが、もし悪意を持って行動したのであれば、報復が起こる可能性が高い。社会的な交流における知覚者の課題は、観察された行動のどの効果が意図的(傾向を反映している)であり、どの効果が状況的であるかを決定することである。

知覚者は、他者の行動(例えば攻撃性)を状況的な原因ではなく傾向的な原因に帰属させるかどうかを判断する際に、対応推論(correspondent inference)や共変(covariation)などの精神的ヒューリスティクスを用いる。知覚者は、その人の行動が規範的か独特か(独特であれば、状況的ではなく傾向的な原因を示す可能性がある)を調べる。彼らは、他者の行動の一貫性が時間を通じて、また状況を超えてどうか(行動が一貫していれば、傾向を反映している可能性が高い)を調べる。最後に、その行動が知覚者にとって個人的に快楽的関連性があるか(行動が知覚者にとって関連性があれば、知覚者は傾向的な原因を帰属する傾向がある)を調べる。

これらの原則は、人々が周囲の出来事について行う因果的帰属の種類、人々が推論において誤りを犯す状況、および出来事に対する人々の行動的反応を予測する。帰属理論の拡張は、人々が自分自身と他者について行う因果的帰属の違い(行為者—観察者効果)、人々が自分の行動と結果について与える説明の種類(内部的対外部的帰属)、および人々が自発的に帰属を行う状況に対処してきた。

► 理論の応用

帰属理論は、精神医学および健康のいくつかの領域における問題に応用されてきた。研究によれば、帰属は対人関係の喪失や失敗などの重要な出来事に対する行動的反応を予測することが示されている。自分の失敗を能力の欠如に帰属させる人々は、諦めて失敗し続ける可能性が高いのに対し、失敗を努力の欠如に帰属させる人々は、成功するための将来の努力を強化する可能性が高い。定期的に失敗を全体的、安定的、かつ内部的な原因に帰属させる人々(すなわち、自分自身を責める人々)は、気分障害や身体化障害のリスクがある。自分のネガティブな結果を他者のせいにする人々は、結果の知覚された原因に対して攻撃性を向け(そして行動障害を発症する)可能性が高い。介入は、人々がより正確に、またはより適応的に帰属を再誘導するのを助けるために開発されており、特にうつ病の認知療法において顕著である。

► 理論への批判

ごく最近まで、発達の問題は帰属理論において比較的無視されてきた。最近になって、帰属が自発的に行われる年齢、うつ病の年齢差に対する自発的な帰属傾向の関連性、および慢性的な帰属傾向の経験的起源といったトピックに対処する研究が始まったばかりである。

Dodge KA. Translational science in action: hostile attributional style and the development of aggressive behavior problems. Dev Psychopathol 2006;18:791.

社会的情報処理理論

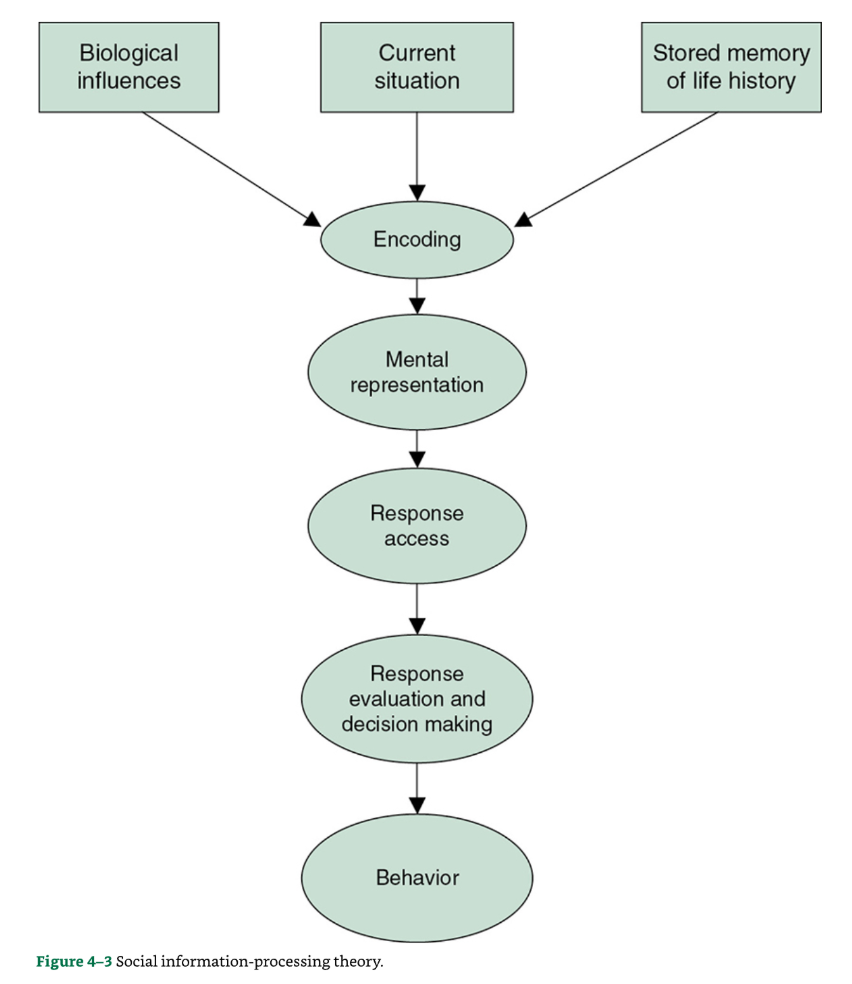

社会的学習理論と帰属理論の包括的な拡張は、人々が社会的世界と関わるために使用するすべての精神的プロセスを考慮することである。認知科学におけるサイモン(Simon)の研究が、社会的情報処理理論の基礎を形成している。この理論は、人々が生得的に決定された能力と過去の経験のデータベースを持って社会的な状況に臨むことを認識している(図 4-3)。

図 4-3 社会的情報処理理論。

| フロー | 英語 | 日本語訳 |

|---|---|---|

| 上段 | Biological influences | 生物学的影響 |

| Current situation | 現在の状況 | |

| Stored memory of life history | 人生の履歴の記憶 | |

| ↓ | Encoding | 符号化 |

| ↓ | Mental representation | 精神的表象 |

| ↓ | Response access | 反応へのアクセス |

| ↓ | Response evaluation and decision making | 反応の評価と意思決定 |

| ↓ | Behavior | 行動 |

人々は、一連の社会的合図(仲間による背中への突きや学校の教科での落第点など)を入力として受け取る。その合図に対する個人の行動的反応は、感覚と知覚を通じた合図の符号化から始まる一連の精神的プロセスの関数として発生する。利用可能な合図の広大さにより、合図に対する選択的注意が必要とされる(例:仲間の笑いと自分の身体的な痛みへの注意の選択)。選択的符号化は、最終的な行動を部分的に予測する。記憶における合図の貯蔵は、客観的な経験と一致するわけではない。

合図の精神的表象と解釈(おそらく原因についての帰属を含む)が次の処理ステップである。刺激に対する個人の解釈は、その人の行動的反応を予測する(例:他者の曖昧に挑発的な突きに対する敵意帰属が行われると、報復的な攻撃的反応を予測する)。

刺激の合図が表象された後、個人は記憶から1つ以上の可能な行動的反応にアクセスする。記憶内の連合の規則、および個人の反応レパートリーが、この検索を導く。例えば、ある人は「意図的に挑発されたら、やり返す」という規則に従うかもしれないが、別の人は「挑発されたら、逃げる」という規則に従うかもしれない。しかし、反応にアクセスすることと、衝動を抑える場合のように、行動的に反応することは同じではない。

処理の次のステップは反応の評価と意思決定であり、ここで個人は(必ずしも意識的ではないにせよ)アクセスされた行動的反応の対人関係的、個人内、道具的、および道徳的な結果を評価し、最適な反応を決定する。ある行動が比較的高い確率で肯定的な結果につながるという評価は、その行動傾向を予測する。処理の最終ステップは、精神的な決定を運動行動または言語行動に変換することを含む。

社会的情報処理理論は、人々が社会的相互作用中にリアルタイムでこれらの精神的プロセスを繰り返し行うこと、そして特定のタイプの状況内で、個人がモデルの各ステップで合図を処理する特徴的なパターンを発達させると仮定している。これらのパターンは、精神病理学的傾向の基礎を形成する。例えば、挑発に対して、ある人は定期的に特定の種類の合図(例えば脅威)に選択的に注意を払い、他者に敵意のある意図を帰属させ、攻撃的な反応にアクセスし、攻撃を好ましいものとして評価し、攻撃を巧みに実行するかもしれない。この人は、行動障害を発症する可能性が非常に高い。同様に、学業の失敗に対して、別の人は自分の寄与した過ちを選択的に注意し、結果を個人的な失敗に帰属させ、自己破壊的な反応にアクセスし、他のすべての反応をさらなる失敗につながると評価し、自己破壊的な反応を容易に実行するかもしれない。この人は、気分変調性障害または大うつ病性障害を発症する可能性が高い。

► 理論の応用

社会的情報処理理論は、子どもの行動上の問題や青少年の抑うつ症状の発達を予測するために首尾よく使用されてきた。行動上の問題を抱えるすべての個人が、モデルのすべてのステップで同じ逸脱した処理パターンを示すわけではないが、行動上の問題を抱えるほとんどの人は、少なくとも1種類の処理上の問題を示す。行動上の問題を抱える一部の子どもは、敵意帰属傾向を示すのに対し、他の子どもは攻撃することの起こりうる結果を肯定的と評価する。これらの処理の違いは、行動上の問題のサブタイプを正確に予測する。敵意帰属傾向を持つ子どもは、反応的な怒りの制御の問題を示すのに対し、攻撃することの結果を肯定的と評価する子どもは、道具的な攻撃性といじめを示す。

処理スタイルの発達は、精神病理学の発達に光を当ててきた。例えば、早期に身体的虐待の既往がある子どもは、敵意のある合図に過度に警戒しやすくなり、敵意帰属傾向を示す可能性が高い。これらの傾向は、後の攻撃的行動の問題を予測し、早期の身体的虐待と攻撃的行動の問題の発達との間の経験的関連を説明する。

社会的情報処理理論は、精神病理学のタイプを区別する可能性を秘めている。ある調査では、抑うつ、攻撃性、併存症、または症状のない子どものグループが、処理パターンの独特なプロフィールを示すことがわかった。攻撃性のグループは、他者に敵意のある意図を帰属させ、攻撃的な反応にアクセスし、攻撃することの結果を好ましいものとして評価する傾向があった。対照的に、抑うつグループも他者に敵意のある意図を帰属させたが、彼らは他者の敵意のある意図の原因を自己非難に帰属させ、自己破壊的な反応にアクセスし、攻撃的な反応を否定的に評価した。

社会的情報処理理論は、人々が状況を異なって解釈し、社会的世界に対してより効果的に行動するのを助けるように設計された介入を示唆してきた。例えば、ある介入は、攻撃的な青年が対人関係の挑発をより個人的でなく、敵意のない方法で帰属させるのを助けることに向けられてきた。この介入は、未処置の対照群と比較して、これらの青年における攻撃的行動の発生率を減少させることに成功している。

► 理論への批判

処理理論は、現場での精神的な行動に焦点を当てることで、精神分析的およびピアジェの理論で強調されているパーソナリティの永続的な構造的要素を比較的無視している。もう一つの批判は、社会的情報処理理論が、広範な社会生態学とは対照的に、逸脱した行動の原因を個人内に位置づけることである。

Dodge KA, Coie JD, Lynam D: Aggression and antisocial behavior in youth. In: Damon W (series ed), Eisenberg N (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 3. Social, Emotional, and Personality Development, 6th edn. New York: Wiley, 2006, p. 719.

Dodge KA, Bai Y, Godwin J, et al: A defensive mindset: a pattern of social information processing that develops early and predicts life course outcomes. Child Development. 2022;93(4):e357–e378. http://doi.org/10.1111/cdev.13751.

生態学的理論

生態学的理論は、環境が発達に大きな影響を与えるにもかかわらず、多くの発達モデルが文脈を超えて限定的な一般化可能性しか持たないという認識から進化した。例えば、タルキンとその同僚による、乳幼児の言語と精神的能力の発達に対する母子相互作用パターンの影響に関する古典的な研究を考えてみよう。この影響は、社会経済的に中流階級の家族の間で、下流階級の家族の間よりも強かった。同様に、スカー(Scarr)は、知的発達に対する遺伝的影響の大きさが、研究されている文化的集団によって異なることを見出した。より大きな遺伝的影響は、下流のアフリカ系アメリカ人グループよりも中流の白人グループで観察される。下流の家族の間では、発達に異なる影響が作用している。これらの発見により、ルーウィン、ブロンフェンブレンナー、バーカーなどの生態学的理論家は、発達モデルがそれが枠づけられる文脈によって限定されると結論づけた。

生態学的理論は、発達のプロセスモデルには普遍性がなく、むしろ文化的・歴史的文脈の範囲内で枠づけられなければならないと示唆している。この理論は、科学的原理には客観的な基盤がないとする急進的なポストモダニズムの視点とは区別されなければならない。生態学的理論家は、環境を体系的に概念化し、それが発達にどのように影響するかを理解しようと試みる。

ブロンフェンブレンナーは、個人(人)、人—環境(プロセス)、および文脈レベルでの発達的影響を含む生態学的モデルを明確に表現した。彼は、文脈的設定をマイクロシステム、メゾシステム、エキソシステムの3つのタイプに分類している。本章の冒頭で議論したように、最も近位のタイプは、即時の物理的および社会的環境を含むマイクロシステムである。マイクロシステムの例には、家庭、学校、遊び場、職場が含まれる。各マイクロシステムには、構造と、時間を通じてかなり一貫した行動のための規則と規範のセットがある。発達科学者は、これらの各設定内でのプロセスを研究しており、生態学者は、あるマイクロシステムからのプロセス現象を別のマイクロシステムに過度に一般化しないよう警告している。

次のタイプはメゾシステムであり、これは発達的影響の新しいレベルにつながるマイクロシステムの組み合わせとして定義される。例えば、青少年の発達に対する親の影響と仲間(ピア)の影響を理解する際には、家族と仲間の各マイクロシステムだけでなく、結合されたメゾシステムの影響、すなわち、家族の価値観と仲間グループの価値観との間の葛藤が子どもに与える影響も考慮しなければならない。

最後のタイプはエキソシステムであり、これは複数のメゾシステムの組み合わせである。母親の就労が子どもの発達に与える影響に関する研究は、このエキソシステムの理解によって強化されてきた。つまり、母親の就労が子どもの社会性の発達にどのように影響するかを理解するためには、家族と職場の文脈だけでなく、女性の就労の文化的および歴史的文脈も理解する必要がある。

► 理論の応用

生態学的理論は、臨床家に対し、文化的、ジェンダー、および民族的グループを横断した実践の一般化可能性に疑問を投げかけるきっかけを与えてきた。グループ特有の介入が開発されつつある。生態学的理論はまた、連邦レベルでの研究資金提供における政策変更にもつながっており、グループ間の一般化可能性の疑問に対処するために大規模な研究が必要とされるようになった。最後に、生態学的理論家は、より広範なレベルでの介入がマイクロシステムレベルで強力な効果を発揮する可能性を臨床家に検討するよう促してきた。

► 理論への批判

生態学的理論は、正式な意味での理論ではない。むしろ、それは多数のレベルでの影響を特定するための構造化されたフレームワークである。したがって、それは反証不可能である。その価値は、さもなければ無視されるかもしれない要因について臨床家に注意を促すことにある。

Bronfenbrenner U, Morris PA: The bioecological model of human development: In: Damon W (series ed), Lerner RM (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 1. Theoretical Models of Human Development, 6th edn. New York: Wiley; 2006, p. 793.

総合:素因—ストレスモデルとその他の相互作用論的理論

相互作用論的な発達モデルがほとんどの精神病理学の形態に適用されることがますます認識されてきている。これらのモデルは、障害が発達するために集結しなければならない力の合流点に焦点を当てている。これらのモデルの中で最も基本的なものは、素因—ストレスモデル(diathesis-stress model)である。

素因(diathesis)とは、個人を障害に罹りやすくする傾向的な特性である。この傾向は、生物学的(統合失調症の遺伝的素因など)、環境的(貧困など)、または認知的(低いIQなど)である可能性がある。障害は素因の存在と確率的に関連しているが、精神病理学の発達プロセスには、素因を持つ個人がストレッサー(これもまた生物学的または環境的である可能性がある)にもさらされる必要がある。素因とストレッサーの両方を持つ個人だけが、その障害を発症する可能性が高い。

大うつ病性障害の素因—ストレスモデルを考えてみよう。このモデルによれば、失敗に対する自己非難という認知的素因を示す個人は、うつ病の発症リスクがあるが、それはその素因に関連するストレッサー(例えば失敗)をその後に経験した場合に限られる。統計的に、このモデルは相互作用効果を仮定しており、うつ病から身体疾患に至るまで、さまざまな問題に対して支持されてきた。

理論家たちは、個人と環境の要因が、大うつ病性障害のケースのような静的なモデルだけでなく、トランザクショナルなモデルにおいても時間を通じて相互作用することを指摘している。これらのモデルは、個人と環境の間の相互作用的な影響と、経験を通じた障害の展開を明確にする。最後に、理論家たちは、展開が非線形で不均一な方法で起こり、個人に質的な変化をもたらすことを認識するようになった。これは、ダイナミック・システム(本章の「系統発生と個体発生の主要な原則」を参照)のように、物理学の現象から借りてきたモデルであり、乳児期の新しい行動の発現(移動や言語の開始など)を記述し、精神病理学における新しい逸脱行動の発達に応用される可能性がある。

Magnussen D, Stattin H: The person in context: a holistic-interactionist approach: In: Damon W (series ed), Lerner RM (vol ed), Handbook of Child Psychology, Vol. 1. Theoretical Models of Human Development, 6th edn. New York: Wiley; 2006, p. 400.

ライフコース前向き調査

発達臨床研究において最も強力な方法の1つが、ライフコース前向き調査であり、これは発達疫学と密接に関連している。重要なサンプル(高リスクのサンプルまたは代表的なサンプル)を特定し、仮説主導の測定値を用いて時間を超えて繰り返し評価することで、研究者は障害の発達におけるリスク因子、そのリスクの調整因子、および障害の病因における媒介プロセスを特定することができた。この分野で進行中の研究の例として、2つのそのような縦断的研究をこのセクションで記述する。

うつ病の発達プロジェクト

「うつ病の発達プロジェクト」(The Development of Depression Project)は、青年期における大うつ病性障害の発達に関する素因—ストレスモデルを検証した。ガーバー(Garber)によれば、一部の子どもたちは、失敗と喪失を自分自身の内部的、全体的、安定的な特徴に帰属させる認知スタイルを発達させ、人生の出来事への反応として否定的な自動思考を持ち始める。その後、失敗や喪失に直面したとき、これらの子どもたちは大うつ病性障害を発症するリスクが高くなる。うつ病につながるのは、孤立した要因ではなく、認知的な素因とライフストレッサーの相互作用である。認知スタイルや問題のあるライフイベントが、うつ病の原因ではなく結果であるという競合する仮説を排除するためには、時間をかけて子どもを追跡する研究デザインが必要である。

この研究の戦略は、青年期以前の子どものサンプルを特定し、その時点で認知素因、ライフイベント、家族プロセス、および精神病理学を評価し、その後、青年期を通じて繰り返し評価することで、青年期の生活の一般的なストレッサーに続いてうつ病を発症するのは誰であるかを決定することであった。

6年生での最初の評価波では、188人の子どもとその親が、精神病理学、ライフイベントのストレッサー、家族プロセス、そして最も関連性の高い、うつ病の認知素因について評価された。最初の評価波の分析により、うつ病の親を持つ子どもは、非うつ病の親を持つ子どもよりも、閾値以下のうつ病症状を多く示し、より否定的な帰属スタイルを持つことが明らかになった。これらの結果は仮説モデルと一致しているが、批判的な検証は、帰属スタイルとライフストレッサーが相互作用してうつ病の開始を予測するかどうかを、初期の抑うつ症状レベルを統計的に制御した上で経時的に検証することであった。

若年成人期まで毎年行われた追跡調査は、少なくとも何らかの抑うつ症状を示した子どもたちの間で、初期の抑うつ症状レベルを制御した後でも、早期の認知素因とそれに続くストレスの多いライフイベントの相互作用が、精神科医による面接によって決定された後の抑うつ症状レベルを有意に予測したことを示している。すなわち、初期の否定的な自動思考とそれに続くストレスの多いライフイベントの組み合わせを持つ子どもたちだけが、後に上昇した抑うつ症状を示し、他のすべてのグループはより低いレベルの症状を示した。これは調整効果(モデレーター効果)である。認知素因が、ストレスの多いライフイベントが抑うつ症状に与える影響を調整(または変化)させるのである。

この前向き研究は、心理的制御と受容の欠如を含む早期の家族相互作用が、子どもにネガティブな自己価値、ネガティブな自動思考、および失敗に対するネガティブな帰属の認知スタイルを発達させるというモデルに経験的な支持を提供した。その後、青年期において、ストレスの多いライフイベントを経験し、それらのイベントについてネガティブな自動思考を持つという独自の組み合わせを示す子どもたちが、最も高い確率でうつ病を発症する。このモデルは、うつ病の発症と経過における生物学的(遺伝的リスク)、家族プロセス、認知的、および生態学的(ストレスの多いライフイベント)要因を統合している。

また、このモデルは、うつ病のリスクがある子どもに対する介入のための3つのポイントを示唆している。第一に、受容と制御を含む早期の家族相互作用は、ペアレントトレーニングを通じて標的とされるかもしれない。第二に、子どもの認知スタイルは、短期的な予防的認知療法で対処されるかもしれない。第三に、子どもの生態学は、子どものストレスの多いライフイベントへの曝露(または少なくとも避けられないストレスの多いイベントの経験)を変更することによって修正されるかもしれない。

この画期的な研究の結果は、早期青少年のうつ病性障害を予防するための革新的な介入プログラムの経験的基礎として使用されてきた。グレゴリー・クラーク、マーティン・セリグマン、ティモシー・ストラウマン、ジュディ・ガーバーを含む予防科学者たちは、青年が失敗、喪失、その他のストレッサーに対する認知反応を変えるのを助けるように設計された、個人ベースおよびグループベースの複数セッションのプログラムを開発した。これらのプログラムのランダム化試験による評価は、標的とされた認知スタイルを変えることにおける近位的な成功と、将来のストレッサーに反応した抑うつ症状の予防における遠位的な成功を明らかにした。

Hilsman R, Garber J: A test of the cognitive diathesis-stress model in children: academic stressors, attributional style, perceived competence and control. J Pers Soc Psychol 1995;69:370.

Horowitz JL, Garber J: The prevention of depressive symptoms in children and adolescents: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol 2006;74:421.

児童発達プロジェクト

「児童発達プロジェクト」(The Child Development Project)は、攻撃的な行動上の問題や行動障害の発達と成長における、家族経験と社会的情報処理パターンの役割を理解するために開始された。このデザインは発達疫学的デザインであり、3つの地理的サイトで就学前の585人の子どもが、20年間の縦断研究に参加するために幼稚園入園時にランダムに選ばれた。

この研究を導く仮説は、発達心理学における社会的学習理論と認知科学における社会的情報処理理論に基づいており、すなわち、早期の身体的虐待や厳しいしつけの家族経験が、後の深刻な行動上の問題を予測すること、そしてこの関係が、社会情報処理の問題のあるパターンの介在的な発達によって媒介されるというものであった。

家庭での家族面接と家族相互作用の直接観察は、子どもの生後5年間の身体的虐待と厳しいしつけの経験に関する情報を提供した。このランダムサンプルの約12%が、人生のある時点で身体的虐待を経験したことが特定されたが、これは地域サンプルの全国調査と一致する高い割合である。その後の年次評価では、各子どもとのビデオ誘導面接が、子どもの社会的情報処理パターンの測定値を提供した。最後に、教師の評価、仲間の指名、直接観察、および学校の記録が、外在化行動の問題の証拠を提供した。この研究は、就学前から高校までこのサンプルを追跡した。

分析の結果、身体的虐待を受けた子どものグループは、中年期までに臨床的に有意な外在化問題のリスクが4倍に増加していることが示された。このリスクは、社会経済的地位、子どもの気質、または他の暴力モデルへの曝露といった交絡要因によって統計的に説明することはできなかった。したがって、厳しい育児の経験、特にそれが極端な場合、一部の子どもの行動問題に部分的に責任があると考えられる。

元の仮説と一致して、身体的虐待を受けた子どもたちは、社会的情報処理の問題のリスクも高かった。具体的には、身体的虐待を受けた子どもたちは、敵意のある合図に過度に警戒し、敵意帰属バイアスを発達させ、社会的問題に対する攻撃的な反応にアクセスし、攻撃的行動が望ましい結果につながると信じる傾向があった。また、仮説と一致して、これらの処理パターンを示した子どもたちは、中学校および高校で臨床的に有意な外在化問題を発達させる可能性が高かった。

最後に、媒介仮説が支持された。すなわち、子どもの社会的情報処理パターンが、早期の身体的虐待と後の行動問題との間の統計的関連の約半分を説明した。

Lansford JE, Dodge KA, Pettit GS, et al: A 12-year prospective study of the long-term effects of early child physical maltreatment on psychological, behavioral, and academic problems in adolescence. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:824–830.

結論

発達心理学は、精神医学の科学と実践において重要な役割を果たしている。正発生の原則(orthogenetic principle)、個体発生(ontogeny)、系統発生(phylogeny)、年齢規範(age-norming)、および発達軌道(developmental trajectories)などの概念は、実践的な精神科医が患者の現在の症状を発達的および生態学的な文脈に位置づけるのに役立つ。精神病理学の発達における一般的なパターン(例:生物社会的相互作用、多経路モデル、媒介モデル、双方向効果)は、精神科医の精神障害の病因に関する理解を豊かにする。

主要な発達理論(例:気質、愛着、社会的学習)は歴史的な意義を持つものの、現代の思考のほとんどは、これらの理論をマクロレベルで対比させることには向けられていない。むしろ、精神医学的な現象は、通常、複数のレベルでの要因の複雑な相互作用を伴うことが理解されている。現在の研究は、ある一般的な理論が他の理論よりも優れていることを証明するのではなく、様々な理論によって関与する変数がどのように相互作用して精神障害を生み出すかを理解することを目的としている。

発達心理学と精神医学の関係は相補的である。つまり、発達理論から得られた知識と経験的知見は、科学的理解と実践の両方において精神科医にとって有用であり、精神科医の知見と関心は、発達理論を修正し、発達的な経験的調査を導いてきた。これらの分野は、精神医学的現象の病因、プロセス、およびライフコースを理解しようとする新興の分野である発達精神病理学において、さらに緊密に融合している。