第2章 1. はじめに 2.大まかな形態(Gross morphology)

人間の脳:構造、進化、機能

1. はじめに

本文(通常フォント部分):

人間の脳は、おそらくこれまでに進化した中で最も複雑な器官です。脳は、高度な認知機能と複雑な感情の「座」として、これまでにない柔軟な行動を可能にしています。人間の脳が持つ多様な機能は、複雑な進化の歴史の産物です。

最初の原始的な調整システム──たとえば、細菌に見られる受容体や生化学的メカニズム──は、外部環境の変動、たとえば毒素を避けたり栄養源に近づいたりすることに対応して、個体を保護するために機能していました。これは数十億年もの間、生物が行動を調節する主要な手段でした。しかし、これらはまだ「神経系」と呼べるものではありませんでした。

すべての神経系の基本単位であるニューロンは、受容体、伝導体、効果器を持ち、電気的に刺激される特徴があります。本格的な神経系は、約5億年前にクラゲなどの刺胞動物に初めて出現し、ニューロンの小さな集団から構成されていました。これらの初期の神経系はその後、拡張と複雑化を重ね、階層的に組織化された高度な器官──すなわち脳──へと進化していきました。

もともと脳は、危険を回避し、食物や住処、配偶者などの環境資源を評価するための装置として進化したと考えられます。しかし進化のある時点で、脳は「環境の変動に瞬時に反応する」戦略から、「環境の変動を予測し、それに備える」戦略へと転換しました。

ある意味で、脳の進化とは、環境(特に私たち人間のような社会的動物にとっては社会環境)を予測し、操作する能力を最大限に高めてきた歴史と言えます。

とはいえ、脳の進化には常にエネルギー消費という制約がありました。ニューロンは、エネルギーの面で非常にコストが高いのです。ニューロンは、内部と外部のイオンバランスを維持し続ける必要があり、さらに神経細胞間のコミュニケーションに必要な神経伝達物質を合成するためにも大量のエネルギーを消費します。たとえば樹状突起(デンドライト)などがその例です。

補足メモ(斜体部分):

原始的な神経系は、約5億年前に出現しました。これらにはニューロンが含まれ、受容体、伝導体、効果器、さらに電気的興奮性という特徴を備えていました。

原始的な脳は、生物が危険を回避し、利用できる資源を探し、交配するのを助けていました。しかし進化の過程で、脳は「環境の変動に即座に反応する」戦略から、「変化を予測し、それに備える」戦略へと切り替えるようになりました。これは、より複雑でエネルギー消費量の多い生物に見られる特徴です。もしこのような適応がなければ、これらの生物は生存できなかったでしょう。

本文(通常フォント)

脳は、エネルギー供給を維持するために大量のミトコンドリアを必要とします。

ニューロンは神経伝達物質や電気信号を介して活動電位を伝え合います。活動電位は長い距離を移動することができ、また脳内における情報伝達の進化的な新規性によって、あるニューロンから別のニューロンへの情報伝達が大幅に促進されました。

これらすべてのエネルギーコストの高い仕組みは、それ自体が生存上の優位性をもたらすものでなければ淘汰されていたでしょう。単なる進化上のプロセスだけでは説明できず、それだけ脳の仕組みが「倹約的」であることを意味しています。

人間の脳には推定1000億個のニューロン、10万kmにも及ぶ接続繊維、そして約1.25テラバイトの記憶容量があると考えられています。皮質ニューロンの平均密度は約200億個であり、ヒト大脳皮質1㎣あたり約440,000個のニューロン(うち150万本の樹状突起、10万本の軸索終末、5,000万個のシナプス)が含まれていると推定されています。

臨界ニューロン(critical neurons)の数は、ニューロン全体数のおよそ10分の1にあたります。

このような大きな脳は、生物学的な問題を引き起こします。他の器官やシステムと競いながら発達しなければならず、多くのエネルギーや長期間の育成投資が必要です。したがって、進化の過程では、脳がもつ潜在的な生殖力を最大限に引き出すためには、成長途中の個体を捕食や飢餓、その他の環境的脅威から守る必要がありました。

特に人間では、子どもたちの未熟さが著しいため、親は養育に多大な努力を割かなければなりません。これらの生物学的課題は、人間において特に大きな問題となりました。

では、なぜ人間にはこのような脳が存在するのでしょうか?

その答えを次節以降で探っていきます。

2. 大まかな形態(Gross morphology)

人間の脳は、他の哺乳類の脳と同様、いくつかの異なる部分に分けることができます。

これらの部分は互いに密接に連携しています。

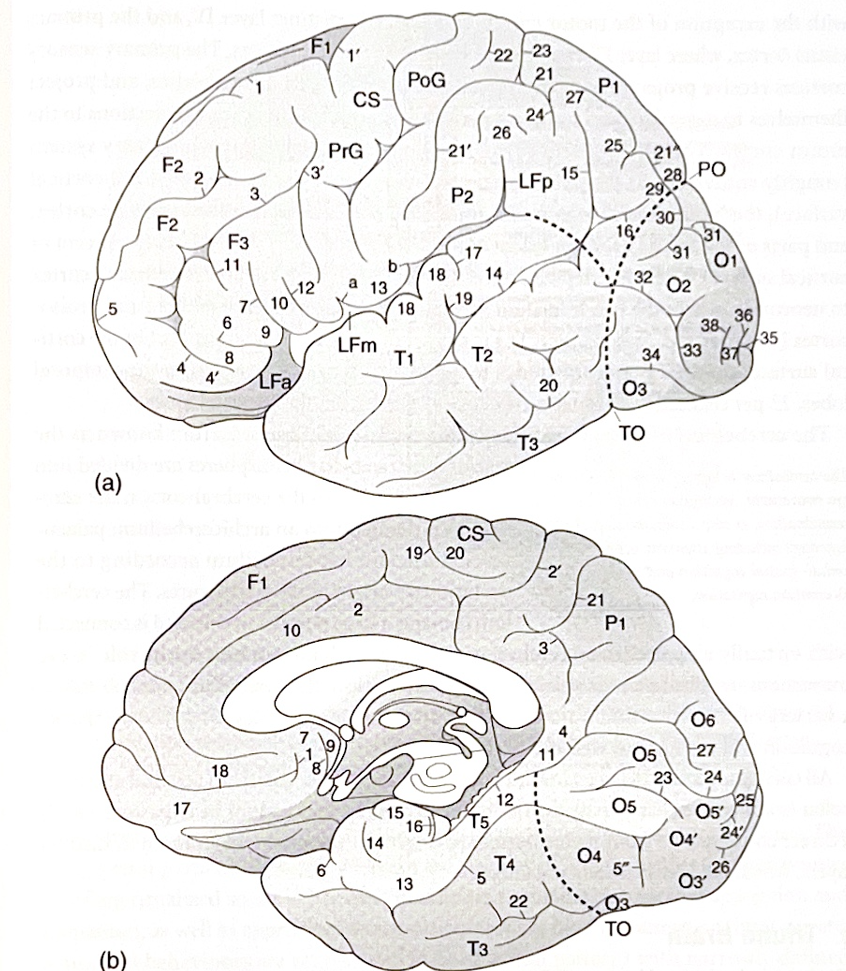

Fig. 2.1

(a) 左半球の側面図(脳幹と中脳は除去されている)。点線は異なる脳葉間の(理論的な)境界を示している。

(出典:『The Human Brain』H.M. Duvernoy, 図1, 6/7ページ、Springer Publishers, ウィーン、ニューヨークの許可を得て転載)

(b) 右半球の下内側からの視点(脳幹と中脳は除去されている)。

(出典:『The Human Brain』H.M. Duvernoy, 図13, 28/29ページ、Springer Publishers, ウィーン、ニューヨークの許可を得て転載)

脳の最も基底部にあるのが後脳(hindbrain)または脳幹(brainstem)であり、これは主に呼吸、血圧調整、睡眠覚醒周期といった基本的な生理機能、そしていくらか原始的な行動反応を担っています。

脳幹の一部には、中脳(midbrain)や多くの神経核(例:神経伝達物質を放出する黒質など)を含みます。

さらに、前脳(prosencephalon)は間脳(diencephalon)と大脳(telencephalon)に分けられます。

間脳は視床、視床下部、視床下領域からなり、これらは内臓機能や情動学習に関与します。

一方、大脳は大脳辺縁系(limbic system)と大脳半球(cerebral hemispheres)を含み、感情制御や認知機能を担っています。

脳の外側部分は「パリウム(pallium)」とも呼ばれます。これは脳の大部分の表層を覆っており、語源は「マント」や「覆い」を意味します。

大脳の外層はさらに、古皮質(allocortex)と新皮質(isocortex)に区別されます。

この区別は、皮質の細胞構造(細胞構築、cytoarchitecture)に基づいています。

新皮質(または大脳新皮質)は、6層構造をもつ錐体細胞(pyramidal cells)によって特徴づけられます。

注釈(斜体部分)

人間の脳は、他の哺乳類と比べて非常に高いエネルギー需要を持ちます。このエネルギー需要を満たすために、人間は最も最近進化した脳領域(皮質)を持っています。皮質は、感情調節、学習、記憶、問題解決などを担当します。視覚野、運動野、体性感覚野、前頭前野といった異なる領域が皮質表面に存在します。前頭前野は脳の表面積の約23%を占め、後頭葉は表面積の約15%を占めています。

本文

運動皮質(motor cortex)を除いて、大脳皮質の層IVは明確に区別されており、一次感覚視覚皮質では層IVがさらに複数の亜層に細分化されています。一次感覚皮質は、視床(thalamus)と末梢感覚器から入力を受け取り、それらをさらに情報処理して運動皮質へと送る領域へ投射します。

進化的により古い大脳皮質領域であるアロコルテックス(allocortex)は、大脳皮質全体のわずか1パーセントを占めています。アロコルテックスには、嗅覚皮質(olfactory cortex)(海馬形成(hippocampal formation)や帯状皮質(cingulate cortex)も含む)や扁桃体(amygdala)(扁桃体の一部はアーキコルテックス(archicortex)に含まれると考えられています)などが含まれます。

これらアロコルテックスからの移行領域は、周皮質領域(periallocortex)および傍新皮質領域(proisocortex)として知られています。新皮質(neocortex)は、大脳皮質の約80パーセントを構成し、脳表の32パーセントが前頭葉、30パーセントが側頭葉、23パーセントが頭頂葉、15パーセントが後頭葉に属します。

小脳(cerebellum)は、二つの半球と、それらをつなぐ正中部(虫部、vermis)からなります。小脳半球は、脳の他の領域と同様に、さらに四つの葉(lobes)に分かれています。小脳もまた、原小脳(archicerebellum)、古小脳(paleocerebellum)、新小脳(neocerebellum)の三つの進化的起源に基づく構造に分類されます。

小脳には膨大な数の細胞が含まれており、大脳皮質のほぼすべての領域と結びついています。小脳の役割は、眼球運動、前庭機能、運動調整において最もよく知られていますが、それだけにとどまらず、注意、行動計画、視空間認知、記憶、情動調節など、多岐にわたる機能に貢献していることがわかっています。

下位の脳幹(後脳)と上位の大脳(皮質脳)とのすべての情報伝達は、中脳構造を経由しますが、この経路は迂回されることがありません。

これは、哺乳類脳が進化の過程で層状に組織化された結果、異なる階層間の直接的な通信が制限されていることを反映しています。

注釈

小脳は、眼球運動、前庭機能、運動調整における役割で広く知られていますが、それに加え、注意、行動計画、視空間認知、記憶、情動調節といった認知機能にも寄与しています。