『ACT Made Simple: An Easy-To-Read Primer on Acceptance and Commitment Therapy(The New Harbinger Made Simple Series)』第二版

ACT Made Simple(第二版)

─読みやすいアクセプタンス&コミットメント・セラピー入門書─

著:ラス・ハリス

現在、全面的に改訂・更新された本書の第二版には、自己への思いやり、柔軟な視点取得、トラウマへの対応などに関する新たな情報や章が追加されています。

なぜ幸せになることはこんなにも難しいのでしょうか?

なぜ人生はこんなにも困難なのでしょうか?

なぜ人間はこれほどまでに苦しむのでしょうか?

そして、私たちは現実的にこれに対して何ができるのでしょうか?

どんなにやりがいのある仕事であっても、メンタルヘルスの専門家として、こうした問いに直面したとき、無力感を覚えることがあるかもしれません。

そしてあなたは、セラピーの現場で直面する課題やフラストレーションについても、よくご存知のはずです。

もし、クライアントとのセッションをより最適化する方法をお探しであれば、世界中の多くのセラピストやライフコーチたちが学んでいるアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)を検討してみてください。

マインドフルネス、クライアントの価値観、そして変化へのコミットメントに焦点を当てたACTは、うつ、不安、ストレス、依存症、摂食障害、統合失調症、境界性パーソナリティ障害(BPD)、その他数多くの心理的問題に対して効果が実証されています。また、ACTは人間の本質を捉える革命的な新しい視点であり、深い行動変容を促進するための、刺激的な新しいツール、技法、戦略が満載です。

ACTの初心者にも経験豊富な専門家にも最適な本書は、ACTの6つのプロセスを明確に解説し、それらを迅速かつ効果的に実践へと導くための現実的なヒントや解決策を提供します。この本には、クライアントとのセッションでACTを用い始めるために必要なすべてが詰まっています。

本書の内容には、以下が含まれます:

・クライアントと使用できるスクリプト、エクササイズ、メタファー、ワークシート

・ACTを実施するためのセッションごとのガイド

・実際のセラピーセッションの書き起こし

・独自のセラピューティックな技法やエクササイズを作成するためのガイダンス

・「セラピーの障害(治療上の壁)」を乗り越えるための実践的なヒント

本書の目的は、ACTの複雑な理論と実践を、セラピストにもクライアントにも分かりやすく、そして楽しく感じられるものにすることです。

目次

献辞

序文:あなたの「選択ポイント」

第二版で新しくなった点は?

本書の使い方

パート1:ACTとは何か?

第1章:人間という挑戦

第2章:ひっかかること

第3章:「マインドフルネス」とその他のあやしい言葉たち

第4章:オタク魂に火をつけろ

パート2:始めるために

第5章:成功への準備

第6章:問題は何か?

第7章:どこから始める?

パート3:細かい話

第8章:創造的な──なんだって!?

第9章:もがきを手放す

第10章:いかりを下ろす

第11章:その考えに気づく

第12章:脱フュージョンをさらに深く

第13章:脱フュージョンのバイキング

第14章:脱フュージョンへの障壁

第15章:葉っぱ、小川、雲、そして空

第16章:「テクニック過多」とその他の危険

第17章:今ここにいる

第18章:やさしく自分を抱く

第19章:大切なものを知る

第20章:もし何も大切でなかったら?

第21章:必要なことをする

第22章:受容の50の陰影

第23章:味方としての感情

第24章:何があなたを止めているのか?

第25章:気づいている自己

第26章:柔軟なエクスポージャー

第27章:認知的柔軟性

第28章:恥、怒り、その他の「問題」感情

第29章:柔軟な人間関係

パート4:まとめ

第30章:私とあなた

第31章:行き詰まりから抜け出すための簡単ガイド

第32章:ACTセラピストの旅

謝辞

付録A:リソース

付録B:さらなるトレーニング

付録C:ACTおよびRFTに関するさらなる読書

参考文献

索引

序文:あなたの「選択ポイント」

アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は、よく「混乱しやすい」と言われます。本書では、その理由としていくつか挙げられています──その根底にある認知の基本理論が技術的に厳密であること、そしてその手法が非線形的であることです。しかし、私はもう一つの理由があると思っています。それは、「論理的な心」が玉座から引きずり下ろされることを好まないということです。論理的な心は、問題解決から「いのちを生きること」への心の議題の転換に抵抗します。

ACTはクライアントに、世界を新しく、意味深い方法で体験するよう求めます。この新しい世界では、人生の核心は数学の問題を解くことというよりは、夕焼けを味わうことに似ています。以下のような、一見奇妙なことの数々が可能になります:

- 苦しみに向き合うことで、人生が開かれることがある;

- 矛盾した思考を、勝者を決めることなく意識的に受け入れたとき、結果として深い一貫性と理解が得られる;

- 自分を「何ものでもない存在」として見なすことで、深い心の平穏と目的が得られる;

- あなたが心から大切に思っているものが、痛み、喜び、賞賛、または本物らしさの中に、目の前にあることに気づく;

- そして、たとえあなたの心が常に選択を論理的三段論法に変えようとしていても、「選ぶ」ことは可能である。

このような旅を可能にするのは、「心理的柔軟性」がもたらす生きる力です。それはクライアントとセラピストの双方にとっての灯台です──ただし、心の下草を切り開いてそれを見ることができれば、の話です。

ラス・ハリスは本書の第二版全体を、セラピストがそれを迅速かつ効果的に行えるようにするツールを中心に再構成しました。

ラス、ジョー・チャロッキ、アン・ベイリーが数年前に開発した「選択ポイント」臨床ツールは、心理的柔軟性モデルの本質的な核に迅速に迫ります。私はこのツールを何度も使用してきましたが、そのエレガンス、シンプルさ、そして力強さに深く感銘を受けました。このツールを用いることで、セラピストもクライアントも、「痛みから背を向けることは役に立たない」「実用性は三段論法に勝る」「選択は可能である」ということを、非常に素早く理解することができます。

ラスの手にかかると、「選択ポイント」ツールはシンプルになりますが、決して単純化されるわけではありません。それは読者を過小評価することなく理解を促進します。「レベルを下げる」のではなく、「深く掘り下げる」のです。

ラスは、ACTの複雑な理論の下草を見事に切り開く技術を世界的に持つ人物です。ACTに内在する理論は重要ですが、それが必要になるのは、すべての人にとって「初日」ではありません。もしあなたがACTを実践で使いたいと考えているなら、最も重要なのは「始めること」、つまり学び始めることです。灯台を見つけることが大切なのです。

本書においてラスは、その明瞭な語り口で、初心者を導きます。

ACTを簡潔に伝えようとする他の試みも見てきましたが、それらはACTの本質とのつながりを失い、「そのうち実践者が何とか理解するだろう」と願うようなものでした。私の経験では、それがラスに当てはまったことは一度もありません。彼の手法や表現は常に真実味があります。そこには臨床的な英知、ハート、そして技術が込められています。ラスはACTを深く理解しており、誠実さをもってそれを適用し、発展させています。

本書において彼は、ACTモデルの明確な提示と定式化にその豊かな才能を注ぎ込み、クライアントとの間でこれらの核心に迫る新たな方法、ツール、アプローチを生み出しています。第二版では、怒りへの対処、エクスポージャーの使い方、感情の中に宿る叡智といった、これまであまり注目されてこなかった領域への有益な拡張も含まれています。

本書は、あなたがACTモデルを探求できるよう、見事にその扉を開いてくれます。もしACT関連の書籍群を眺めたことがあるなら、今ではACTが非常に広大な領域をカバーしていることをご存じでしょう。その事実は、ACT初心者のセラピストにとっては、尻込みさせるかもしれません。ですが、心配しないでください──私自身がACTを始めたとはいえ、それを発展させたのは大きなコミュニティです。そして正直に言えば、私ですら時折同じような反応をするのです。

でも、問題ありません──シンプルな道があります。あなたはそれを今、手に取っています。

あなた自身が、まさに今、「選択ポイント」に立っているのです。この本を手に取ったということは、「ACTを学ぶときが来た」と感じたからでしょう。私はその判断に賛成です。あとはページをめくり、始めるだけです。

—スティーヴン・C・ヘイズ 博士

ネバダ大学

第二版で新しくなった点は?

すでに『ACT Made Simple』第1版(Harris, 2009a)を購入された方なら、おそらくこう思っていることでしょう:

「第2版を買うだけの価値は本当にあるの?」と。

もし私に尋ねてくれたなら、私の答えはこうです:

「はい、間違いなくあります。それだけの価値は十分にありますし、おそらく今年あなたがする中で最も賢い買い物になるでしょう。」

もちろん、私の意見には多少のバイアスがあるかもしれません。そこで、この難しい決断を助けるために、第1版と第2版の主な違いを簡単にまとめておきましょう:

A. 膨大な量の新しい内容が追加されています。

たとえば、エクスポージャー(曝露)、人間関係の問題、柔軟な思考、感情の力を活かすこと、自己への思いやり、恥、絶望感の克服──などなど、非常に多くの新トピックが加わっています。

実際には本書の60%以上が新規の内容であり、それ以外の部分も大幅に書き直されています。

第1版の出版から10年の間に、私はACTの実践法も指導法も大きく変えてきました。(実のところ、「ACT Made Even Simpler(さらに簡単なACT)」という新しい教科書を一から書こうとしていたのですが、出版社に止められました。)

というわけでこの「AMS 2」では、新しいエクササイズ、メタファー、ツール、テクニック、セラピーセッションの書き起こし、ひどいジョーク(笑)など、たっぷりと新要素をお楽しみいただけます(そして「AMS 2」などのクールな略語も登場します)。

B. 選択ポイント:

これは、人々がACTを素早くかつ効果的に学び、実践できるよう支援するために、私が知っている中で最もシンプルで、最も簡単で、最もインパクトのあるツールです。2015年以降、これは私のすべてのライブワークショップとオンライン・トレーニングコースにおいて中心的なツールとなっており、私は現在、自分のすべての著書をこのツールを中心に据えて書き直しているところです。ですので、もしあなたがまだこのツールを知らなければ、きっとその効果をすぐに実感していただけることと思います。そして、すでにご存じであれば、このツールを最大限に活かす方法について、さらに多くを学んでいただけるはずです。

とはいえ、このツールは「必須」ではありません。私は誰にも「ACTを上手に行うには選択ポイントを使わなければならない」と思ってほしくありません。ですので、このツールは本書のいくつかの章で登場しますが、それと同時に、たくさんの代替手段もご紹介していきます。

では、あなたは「やってみますか?」もし「いいえ」なら、それはそれで構いません。私は最善を尽くしました。でも、もし「はい」なら──オーストラリア風に言うと、「グッジョブだぜ!!」

きっと後悔しないと思います。

本書の使い方

もしACTがまったく初めてなら、本書を最初から最後まで通して一度読むことをおすすめします。これは、ACTの6つの中核プロセスがすべて相互に関連しているためです。そのため、モデル全体の構造や、各要素がどのように絡み合っているかを理解していないと、混乱したり、間違った方向に進んでしまったりする可能性があるからです。

クライアントにACTを実際に使い始める準備ができたら、本書をゆるやかなガイドとして活用することもできますし、あるいは詳細に指導してくれるセッション形式のACTテキスト(プロトコルベースの教科書)を用いて進める方法もあります。すでにACTを実践している場合は、各章の内容を適宜取り入れて、現在行っているセッションを強化・発展させていってください。

「エクストラ・ビッツ(Extra Bits)」

この本を書く上で一番大変だったのは、「何を省くか」を決めることでした。実際、第二版を書き終えた時点で、私は規定の語数を4万語以上オーバーしてしまっていました。しかし、これらをすべて捨てる代わりに、私はそれらを無料の電子書籍『ACT Made Simple: The Extra Bits』としてまとめました。この電子書籍は、以下の「Free Stuff(無料資料)」ページから無料でダウンロードできます:

http://www.actmindfully.com.au

そこには、各章に入れたかったけれどスペースが足りなかった内容がすべて詰まっています:Q&A、落とし穴とヒント、練習やメタファー用の追加スクリプト、ダウンロード可能な音声録音などです。また、この教科書の中で言及・掲載されているすべてのワークシートも含まれています。

本書のほとんどの章の末尾には「Extra Bits(エクストラ・ビッツ)」のテキストボックスがあります。そこには、その章に対応する電子書籍『Extra Bits』の中で見つけられるお宝情報が記されています。

「スキルアップ」セクション

「スキルアップ」セクションでは、あなたのACTスキルを構築するために取り組むべき事柄が提案されています。この本を読むだけでは、ACTを習得するにはまったく不十分です。読み進めながら、エクササイズを実際に積極的に練習することが求められます。

何しろ、車の運転は本を読むだけでは習得できませんよね。実際に車に乗り込み、ハンドルを握り、運転してみなければなりません。同じことがACTにも言えます。ですので、私は本書の中で繰り返し、家でもセッション中でも新しいスキルを積極的に練習するよう勧めていきます。

この「スキルアップ」セクションは多くの章にありますが、すべての章にあるわけではありません。ですが、たとえ明示されていなくても、ワークシートの記入、スクリプトの確認、架空のクライアントとの介入練習、自分自身への技法の適用、そして実際のセッションでの実践──これらの組み合わせを実行していただけることを願っています。

「テイクアウェイ」セクション

各章の最後には「テイクアウェイ(Takeaway)」セクションがあります。ここでは、その章の重要なポイントやメッセージが簡潔にまとめられています。

本書の構成

本書は、4つのパートで構成されています。

パート1:「ACTとは何か?」(第1章〜第4章)

このパートでは、ACTモデルとその理論的背景についての概観をざっと見ていきます。

パート2:「はじめの一歩」(第5章〜第7章)

ここでは、実践を始めるための基本事項──体験的セラピーの方法、インフォームド・コンセントの取得方法、継続的なセッションの構成方法──について取り上げます。

パート3:「実践の細部」(第8章〜第28章)

このパートでは、ACTの6つの中核プロセスについて一つひとつ丁寧に取り上げ、それらをさまざまな臨床課題にどのように適用するかをステップバイステップで解説していきます。各章の焦点は、シンプルさと実用性に置かれており、このアプローチをすぐに使い始められるよう設計されています。

(ただし念のため申し添えておきますが、ACT初心者は、まずは本書全体を最初から最後まで通読することをおすすめします。)

パート4:「まとめ」(第30章〜第32章)

このパートでは、クライアントとセラピストの関係を強化する方法、セラピストが陥りやすい落とし穴、変化の障壁を乗り越える方法、6つの中核プロセスを柔軟に行き来する方法、そしてACTセラピストとしてのこれからの旅路についてなど、幅広く重要なトピックを扱います。

すべてを適応・修正しよう

ACTを始めたばかりの頃、私は大きな間違いを犯しました。それは、教科書に書かれている通りに、ひと言一句正確にACTを実践しようとしたことです。これは私にはうまくいきませんでした。なぜなら、私の自然な話し方は、書籍に出てくるスクリプトとはまったく異なっていたからです。

その後、ACTの創始者であるスティーブ・ヘイズのワークショップに参加し、そこで私はまた別の大きな間違いをしました。彼の独特なセラピーのスタイルに強い感銘を受けた私は、彼の真似をしようとしたのです。ですが、これもうまくいきませんでした。問題は、私が本物ではなかったということです。私はただ、スティーブの下手なものまねをしていただけでした。

そんなある日、私はオスカー・ワイルドの言葉を耳にしました:

「自分自身であれ。他の誰かはもう埋まっているのだから。」

このとき、私はハッと気づいたのです。私はスクリプトから離れ、ACTの達人たちの真似をやめて、自分自身のやり方を見つけ始めました。私は自分自身のスタイル、自分自身の話し方──自分にとって自然であり、クライアントにも合っている表現──を築いていきました。そしてこのとき、ACTは私にとって本当の意味で命を吹き込まれたのです。

ですから、あなたにも同じことを強くおすすめします。自分自身でいてください。この本を読み進めながら、あなた自身の創造性を存分に発揮してください。この本に出てくるツールや技法は、ACTモデルの本質に忠実である限り、自由に適応し、修正し、再構成して、あなた自身のスタイルに合ったものにしてください。

比喩(メタファー)、スクリプト、ワークシート、エクササイズなどを紹介する際には、あなた自身の話し方に合うように言葉を変えてください。もしこの本に出てくるものよりも、あなた自身が持っている比喩やエクササイズのほうが目的に適っているなら、どうかそちらを使ってください。

ACTモデルには、創造性と革新性の余地がたっぷりあります。ですので、それを最大限に活用してください。

- 序文:あなたの「選択ポイント」

- 第二版で新しくなった点は?

- B. 選択ポイント:

- 本書の使い方

- 「エクストラ・ビッツ(Extra Bits)」

- 「スキルアップ」セクション

- 「テイクアウェイ」セクション

- 本書の構成

- すべてを適応・修正しよう

- パート1:ACTとは何か?

- チョイス・ポイントへようこそ

- ハマること(Getting Hooked)

- 「マインド」とは何か?

- 言語とマインド

- マインドは諸刃の剣

- 認知的融合(Cognitive Fusion)

- フュージョンが現れる2つの主な方法

- 私のお気に入りのメタファーの1つを紹介します。

- 「手は思考と感情」メタファー

- フュージョン vs. ディフュージョンの簡単なまとめ

- ワーカビリティ(Workability)

- セッションでワーカビリティを探る

- ワーカビリティと選択ポイント

- ワーカビリティと選択ポイント(Choice Point)

- 残りの逐語記録

- 思考や感情は問題ではない

- 6つのフュージョンの大分類

- 評価とのフュージョン(Fusion with judgments)

- 経験回避(Experiential Avoidance)

- 問題解決マシン(The Problem-Solving Machine)

- 経験回避が苦しみを増やす仕組み

- 不安障害を例に

- マインドフルネス原理主義者(Mindfulness Fascists)

- 受容と回避に関する非常に重要なポイント

- フュージョンがどのようにして経験回避を生み出すのか

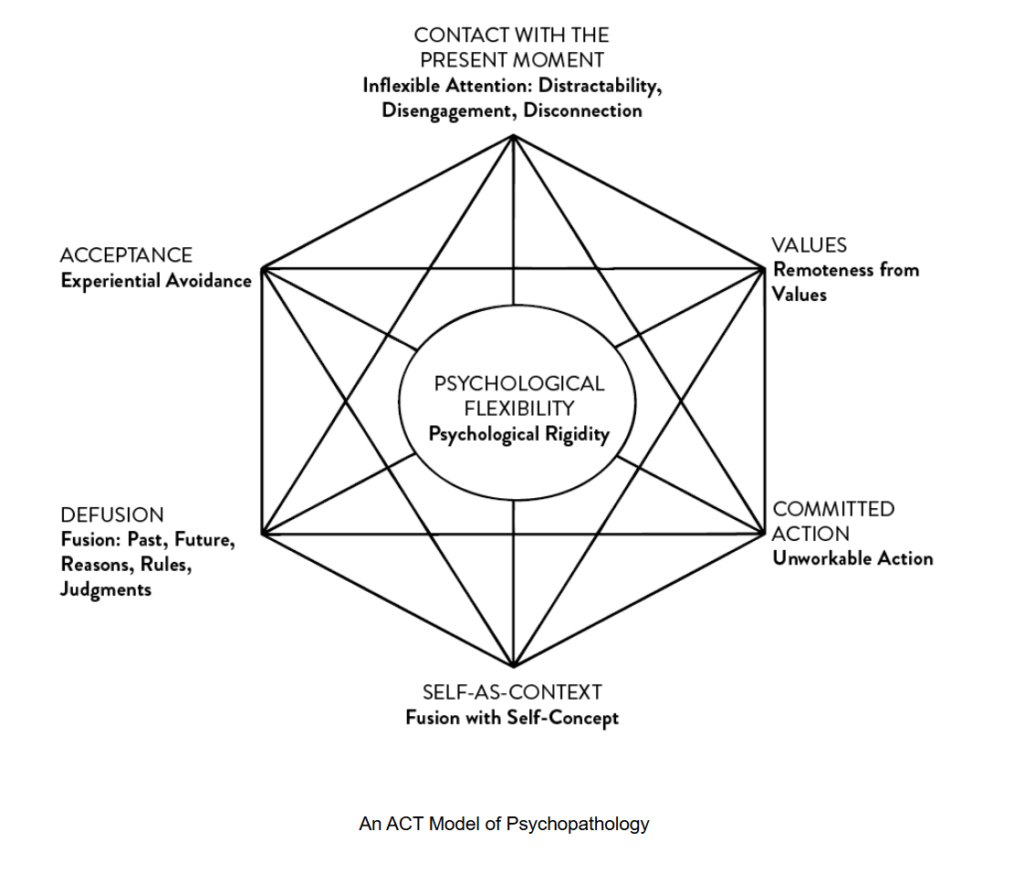

- 心理的硬直性の6つの中核的病理プロセス

- 現在との接触

- 受容

- 価値

- 心理的柔軟性(PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY)

- 脱フュージョン(DEFUSION)

- コミットされた行動(COMMITTED ACTION)

- 文脈としての自己(SELF-AS-CONTEXT)

- 精神病理におけるACTモデル

パート1:ACTとは何か?

第1章:人間という挑戦

「地獄の中を進んでいるのなら、そのまま進み続けろ!」

──ウィンストン・チャーチル

幸せになるのは簡単じゃない

人生は、驚くほど素晴らしく、同時にとても残酷なものです。長く生きれば、私たちは喜びに満ちた成功と壮絶な失敗、深い愛と壊滅的な喪失、驚きと至福の瞬間と暗闇と絶望の瞬間の両方を経験することになります。

不都合な真実として、私たちの人生を豊かに、満ち足りた、意味のあるものにしてくれるほとんどすべてのものには、痛みを伴う側面があります。つまり、長く幸せでいることは難しいということです。いや、短くても幸せでいることすら難しいのです。現実として、人生は厳しく、私たちすべてに多くの痛みをもたらします。

その大きな理由の一つが(このあとすぐに詳しく見ていきますが)、人間の心は進化の過程で、自然と心理的苦痛を生み出すようになったということです。要するに、長く生きれば生きるほど、私たちは皆、大きな苦しみを味わうことになるのです。

うーん。これは本の冒頭としては、あまり希望に満ちた書き出しとは言えませんね。

本当にそんなに暗いのでしょうか?この惨めな現実に、私たちはなす術がないのでしょうか?人生を諦めて、虚無的な絶望の淵に身を投げるべきなのでしょうか?

…もちろん、そうではありません。幸いなことに、私たちには**アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)**があります。ACTは、人生の多くの困難に直面したときに、前へ進む道を示してくれるのです。

ACTという名前は、苦しい思考や感情の影響を軽減すること(アクセプタンス=受容)と同時に、**豊かで、満ち足りて、意味のある人生を築くための行動をとること(コミットメント=価値に基づく行動)**を私たちに教えてくれることに由来しています。

そしてこれからのページでは、ACTの複雑な理論と実践をシンプルに、わかりやすく、そして楽しく学べるようにすること──それが、私の主な目的です。

ACTとは何か?

「ACT」は、アルファベットを一つずつ読む「エー・シー・ティー」ではなく、単語として「アクト(act)」と読みます。これには、しっかりとした理由があります。というのも、ACTは行動療法であり、その**核にあるのは“行動をとること”**だからです。

ただし、なんでもかんでも行動すればよいというわけではありません。大切なのは、自分の「価値観」に導かれた行動をとること──つまり、**「自分がなりたい人物として振る舞うこと」**です。

あなたは人生で何に立ち向かいたいですか?心の奥底で、本当に大切にしているものは何ですか?自分自身に対して、他者に対して、そしてこの世界に対して、どんなふうに接したいですか?自分の葬式の場で、どんなふうに記憶されたいですか?

ACTは、あなたが心から大切に思うこと──この人生という限られた時間の中で、どのように生き、何をしたいのかという深い願いに、あなたをつなげてくれます。そして、その価値観を行動の指針・動機・インスピレーションとして活かしていくのです。

また、ACTは「マインドフルな行動」についても扱います。つまり、意識的に、十分な気づきのもとで行動をとること──自分の経験に心を開き、今やっていることにしっかりと関わることです。

ACTの目的は、価値観に導かれたマインドフルな行動をとる力を高めることです。専門用語では、これを「心理的柔軟性」と呼びます。この言葉については、後ほどより詳しく探っていきますが、まずはACTの目的を、もっと平易な言葉で見ていきましょう。

ACTはどこから来たのか?

ACTは、1980年代半ばにスティーブン・C・ヘイズ教授によって創始されました。そして彼の同僚であるケリー・ウィルソンとカーク・ストローサールが、さらに発展させていきました。

ACTは「行動分析学」という心理学の分野から生まれ、**関係フレーム理論(Relational Frame Theory:RFT)**という行動理論に基づいています。

私が最初にACTを知ったとき、「こんなにスピリチュアルで人間的なモデルが、行動主義から生まれたなんて信じられない!」と思いました。私は、それまで行動主義とは、「人間をロボットやネズミのように扱い、思考や感情にはまったく興味がないもの」だと思っていたのです。…でも、それはまったくの誤解でした!

私はすぐに、「行動主義にもいろいろな学派がある」ということを知りました。ACTは、その中でも**機能的文脈主義(functional contextualism)**と呼ばれる流派から生まれたものです。

(…とても言いやすい言葉ですね。←※訳者注:皮肉)

そしてこの機能的文脈主義では、人々の思考や感情に非常に強い関心があるのです!

ACTは、いわゆる**「第三の波」行動療法(third wave behavioral therapy)**の一部です。これは、弁証法的行動療法(DBT)、マインドフルネス認知療法(MBCT)、コンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)、**機能的分析心理療法(FAP)**などを含むグループで、これらはすべて、従来の行動介入に加えて、アクセプタンス(受容)・マインドフルネス・思いやりを重視しています。

ACTの目的とは何か?

わかりやすく言うと、ACTの目的は、「豊かで意味のある人生を送るための人間の潜在力を最大化し、それに伴って必然的に生じる痛みを効果的に扱えるようにすること」です。

「人生には必ず痛みが伴うのか?」と疑問に思うかもしれません。ACTでは、それを前提としています。どんなに素晴らしい人生であっても、私たちは皆、欲求不満、失望、拒絶、喪失、失敗といったことを数多く経験することになります。そして、十分に長く生きれば、病気やけが、老いも避けられません。いずれは自分の死と向き合わねばならず、それまでの間に、多くの大切な人の死にも直面するでしょう。それに加えて、多くの基本的な人間の感情――つまり私たちが人生の中で繰り返し経験することになるごく普通の感情――には、もともと苦痛が伴います。恐怖、悲しみ、罪悪感、怒り、ショック、嫌悪感などがそうです。

でも、それだけではありません。そのうえ、私たちには「いつでもどこでも痛みを生み出せる」ような心があります。どこにいても、何をしていても、瞬時に痛みを感じることができるのです。ある瞬間には、つらい記憶を思い出してしまったり、未来の恐ろしい予測にとらわれてしまったりします。また、自分と他人を比べて落ち込んだり(「あの人の仕事は私よりずっといい」)、自己批判をしたり(「私は太りすぎ」「頭が悪い」など)することもあります。

私たちの心のせいで、人生で最も幸せな日でさえ、痛みに襲われることがあります。たとえばスーザンの結婚式の日を想像してみてください。彼女の友人や家族が一堂に会して、彼女の幸せな新たな門出を祝ってくれています。彼女はこの上なく幸せです。ところが、ふと思うのです。「お父さんがここにいてくれたらよかったのに」と。そして、父親が自分が16歳のときに自殺したことを思い出します。その瞬間、人生で最も幸せな日のはずなのに、彼女は深い痛みを感じてしまうのです。

私たちは皆、スーザンと同じ船に乗っています。どんなに生活の質が高くても、どんなに恵まれた環境にいても、過去のつらい出来事を思い出したり、未来の不安を想像したり、自分を責めたり、他人の人生と比べたりするだけで、たちまち苦しむことになるのです。

つまり、人間の心があまりに高度であるがゆえに、どれほど恵まれた人生であっても、痛みを避けることはできません。そして残念ながら、私たちの多くは痛みにうまく対処できていません。痛みを伴う思考や感情、感覚に直面したとき、私たちはしばしば長期的には逆効果となるような自己破壊的・自己敗北的な行動をとってしまうのです。

要するに、私たち全員が直面しなければならない大きな課題は以下の通りです:

A. 人生は困難である。

B. 完全な人間として生きることは、楽しい感情も苦しい感情も含めた、感情のフルレンジを経験することを意味する。

C. 普通の人間の心は、自然と心理的苦痛を増幅させてしまう。

ACTはどう役立つのか?

ACTは、豊かで意味ある人生を実現するための人間の潜在力を最大化することを目的として、以下を提供します:

- 自分にとって本当に大切で意味のあること(=価値)を明確にする手助けをし、その知識を使って、人生をより豊かで充実したものにする行動を導き、動機づけ、後押しする。

- 難しい思考や感情をうまく扱いながら、今やっていることにしっかり取り組み、人生の充実した側面を味わい、楽しめるようにするための心理的スキル(=マインドフルネススキル)を教える。

なぜACTは「難しい」と思われるのか?

何かしてもいないことを責められた経験はありませんか?ACTはまさにそれをよくされるのです。ACTについて「複雑でわかりにくい」「高いIQがないと理解できない」などと言う人をよく見かけます。でも、もし私がACTの弁護士だったら、こう言うでしょう。「裁判官、無罪です!」

ACTがそのように誤解されてしまう主な理由は、二つあると思います。一つ目は、ACTの背後にある理論、つまり**関係フレーム理論(Relational Frame Theory:RFT)**です。この本ではRFTには触れません。なぜなら、それは非常に技術的で理解に時間がかかるからです。一方、この本の目的は、ACTの世界に歓迎し、主要な概念をシンプルにし、すぐに使えるようにすることです。

朗報として、RFTを知らなくても効果的なACTセラピストにはなれます。ACTを車の運転に例えるなら、RFTはエンジンの仕組みを知ることです。車の運転がうまくできるからといって、エンジンの構造を知らなければいけないわけではありません。(とはいえ、RFTを理解することで臨床スキルが向上したというACTセラピストも多くいます。RFTに興味があれば、巻末の付録Cを参照してください。)

もう一つの理由は、ACTが非線形のモデルであることです。ACTは六つのコアプロセスに基づいていて、どのセッションでも、どのクライアントに対しても、どれか一つから始めることができます。あるプロセスで行き詰まったら、別のプロセスに移ることもできます。これは、ステップA→ステップB→ステップCというような線形のモデルとは大きく異なります。

ACTの非線形性には大きな利点があります。それは、セラピストとしての柔軟性が非常に高いということです。ある地点で行き詰まっても、別のプロセスに移り、適切なタイミングで元に戻ることができます。ですが、デメリットもあります。それは、「順番に従う」モデルと比べて、最初に学ぶときにやや難しく感じられることです。

でも、がっかりしないでください!近年、この課題を非常に簡単にしてくれるシンプルかつ強力なツール「チョイスポイント(Choice Point)」が登場しました。これについてはすぐに紹介します。その前に、まずは六つのコアプロセスについてざっと見てみましょう。

ACTの六つのコアセラピー・プロセス

ACTの六つのコアセラピー・プロセスは以下の通りです:

- 現在に接続する(Contacting the present moment)

- 脱フュージョン(Defusion)

- 受容(Acceptance)

- 文脈としての自己(Self-as-context)

- 価値(Values)

- コミットされた行動(Committed action)

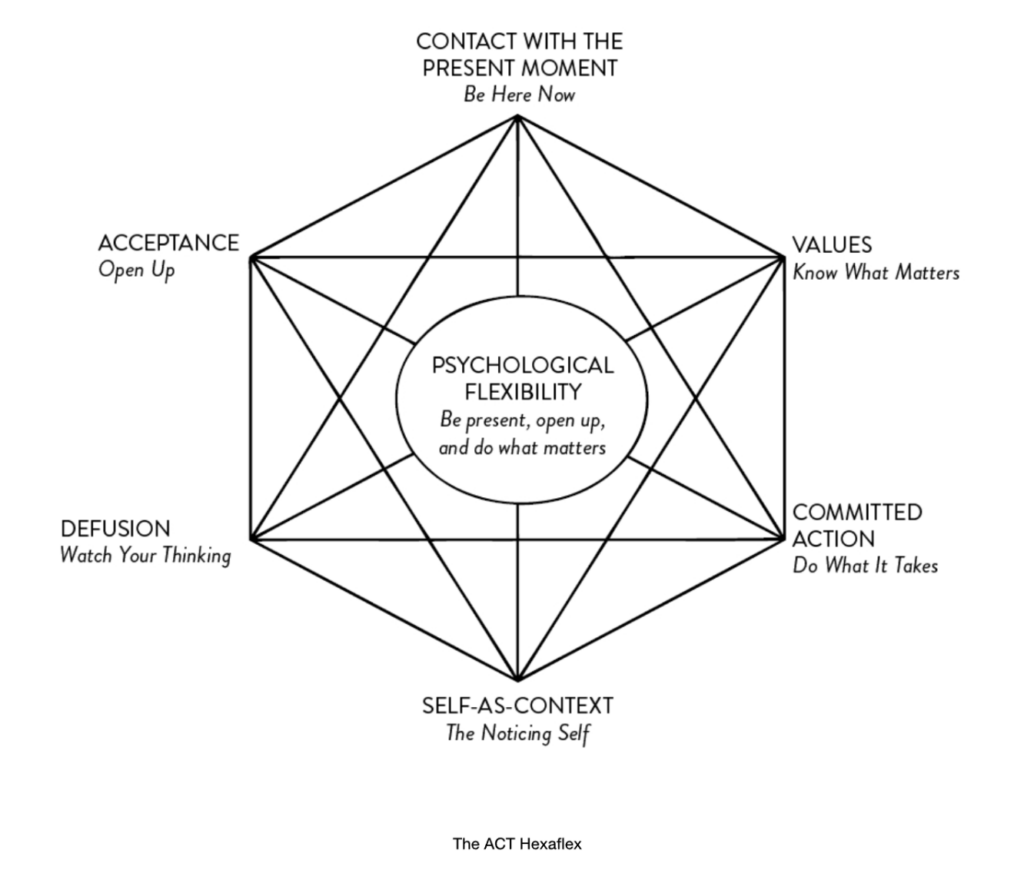

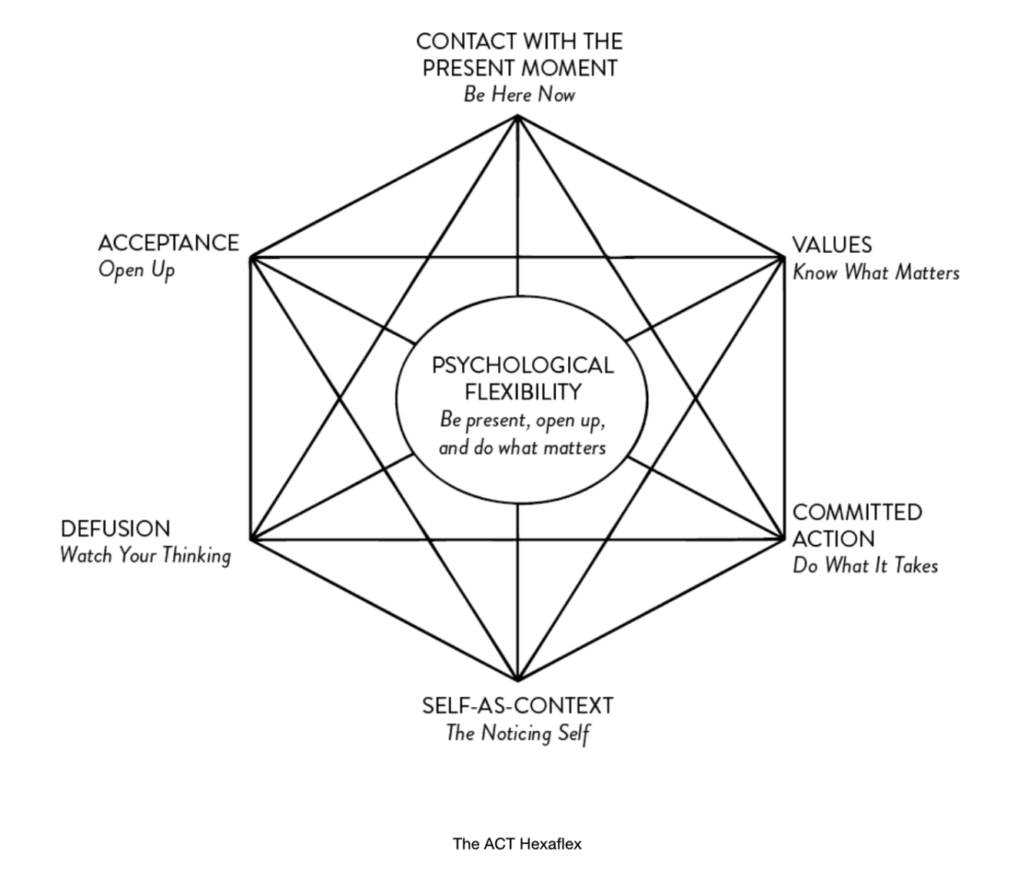

これらについて一つ一つ解説していく前に、以下の図をご覧ください。この図は「ACTヘキサフレックス」として親しみを込めて呼ばれています。

現在との接触(今ここにいること)

現在との接触とは、この瞬間の体験に柔軟に注意を向けることを意味します。つまり、最も役立つことに応じて、注意の焦点を狭めたり、広げたり、移したり、維持したりすることです。これには、私たちの周囲の物理的な世界、あるいは私たちの内側にある心理的な世界、またはその両方に意識的に注意を向けることが含まれます。そして、自分の体験とつながり、それに完全に関与するのです。

脱フュージョン(思考を観察する)

脱フュージョンとは、「一歩引いて」自分の思考、イメージ、記憶から分離または切り離すことを学ぶことです。正式な技術用語では「認知的脱フュージョン(cognitive defusion)」と言いますが、通常は「脱フュージョン」とだけ呼びます。

私たちは、一歩下がって自分の思考を観察し、それに巻き込まれないようにします。思考を、ただの「言葉」や「イメージ」にすぎないものとして見るのです。それらをきつく握りしめるのではなく、軽く持つようにするのです。思考を私たちの行動の指針にはしても、それに支配されることはありません。

受容(開くこと)

受容とは、望ましくない内的体験――思考、感情、感覚、記憶、欲求、イメージ、衝動、身体感覚――に心を開き、それらにスペースを与えることです。戦ったり、抵抗したり、逃げたりする代わりに、私たちはそれらに対して心を開き、それらが自然に流れてくるままにさせます――つまり、訪れて、滞在し、そして去ることを、それら自身のタイミングで許すのです(それが、私たちが効果的に行動し、人生をより良くする助けになる場合に限りますが)。

文脈としての自己(気づく自己)

日常的な言葉で言えば、心には二つの異なる側面があります:**「考える部分」と「気づく部分」**です。私たちが普段「心」と呼ぶとき、それはたいてい「考える部分」を意味します。つまり、思考、信念、記憶、判断、空想、計画などを生み出している部分です。

一方、私たちは普通「気づく部分」――つまり、自分が今何を考え、感じ、感覚し、行っているのかを意識している側面――のことはあまり考えません。ACTでは、これを技術的に「文脈としての自己(self-as-context)」と呼びます。

クライアントに対しては、この「文脈としての自己」を明確にラベルづけることはあまりありませんが、必要な場合は「気づく自己(noticing self)」「観察する自己(observing self)」あるいは単に「気づいているあなたの一部」と呼ぶことが多いです。

(注:まれに、「文脈としての自己」は「柔軟な視点取得(flexible perspective taking)」というプロセスを指す場合もありますが、今はそのことは気にしなくて構いません。後ほど取り上げます。)

用語のややこしさについて

脱フュージョン、受容、文脈としての自己、現在との接触(別名「柔軟な注意」)は、ACTにおける4つの中核的マインドフルネス・プロセスです。ですので、ACTにおいて「マインドフルネス」という言葉が登場したときは、これらのいずれか、あるいはすべてのプロセスの組み合わせを指している可能性があります。

価値(何が大切かを知る)

あなたは、人生で何を大切にしたいですか?

この地球上で限られた時間をどう使いたいですか?

自分自身、他者、そして周囲の世界をどう扱いたいですか?

**価値とは、望ましい身体的または心理的な行動の特性を指します。**言い換えれば、**自分がこれからどう生きていきたいのかを示す「行動のあり方」**です。

価値は、しばしば**コンパス(羅針盤)**に例えられます。なぜなら、価値は私たちに方向性を与え、人生の旅路を導くからです。

コミットされた行動(必要なことをする)

コミットされた行動とは、価値に導かれた効果的な行動を取ることです。これには、**身体的な行動(体を使って何をするか)と心理的な行動(内的世界で何をするか)**の両方が含まれます。

価値を知るだけでは十分ではありません。それらを行動に移すことによって初めて、人生は豊かで、充実し、意味あるものになるのです。

そしてこの行動の過程で、さまざまな思考や感情が現れます。中には心地よいものもありますが、非常に苦しいものも出てくるでしょう。だからこそ、コミットされた行動とは、「たとえ困難な思考や感情が現れても、自分の価値に従って生きるために必要なことをやる」ということなのです。

コミットされた行動には、目標設定、行動計画、問題解決、スキルトレーニング、行動活性化、エクスポージャーなどが含まれます。さらに、人生を豊かにするあらゆるスキル――交渉、コミュニケーション、アサーティブネス、自己鎮静、危機対応、マインドフルネスなど――の学習と応用も含まれます。

心理的柔軟性:六面体のダイヤモンド

ACTの六つの中核プロセスは、別々のものではありません。それらはまるでダイヤモンドの六つの面のようなものであり、そのダイヤモンド全体が「心理的柔軟性」なのです。

**心理的柔軟性とは、「マインドフルに、価値に導かれて行動する能力」**のことです。私たちの心理的柔軟性――つまり、「意識的にいること」「体験に心を開くこと」「価値に導かれて行動する能力」――が高まれば高まるほど、人生の質も高まります。

なぜか?

それは、人生が避けがたくもたらす問題や困難に、より効果的に対応できるようになるからです。

さらに、自分の人生に完全に関与し、価値に従って生きるとき、深い意味と目的感が生まれ、活力(vitality)を感じることができるのです。

ACTでは「活力(vitality)」という言葉を頻繁に使いますが、大切なのは、**活力は感情ではなく、「今この瞬間を完全に生きているという感覚」**であるということです。

たとえこの瞬間に悲しみや苦しみを感じていたとしても、人はその中で活力を感じることができます。

たとえば死の床にあっても、深い悲しみにあるときでも、「喜びの瞬間と同じくらい、痛みの瞬間にも生きる力はある」(Strosahl, Hayes, Wilson, & Gifford, 2004, p. 43)のです。

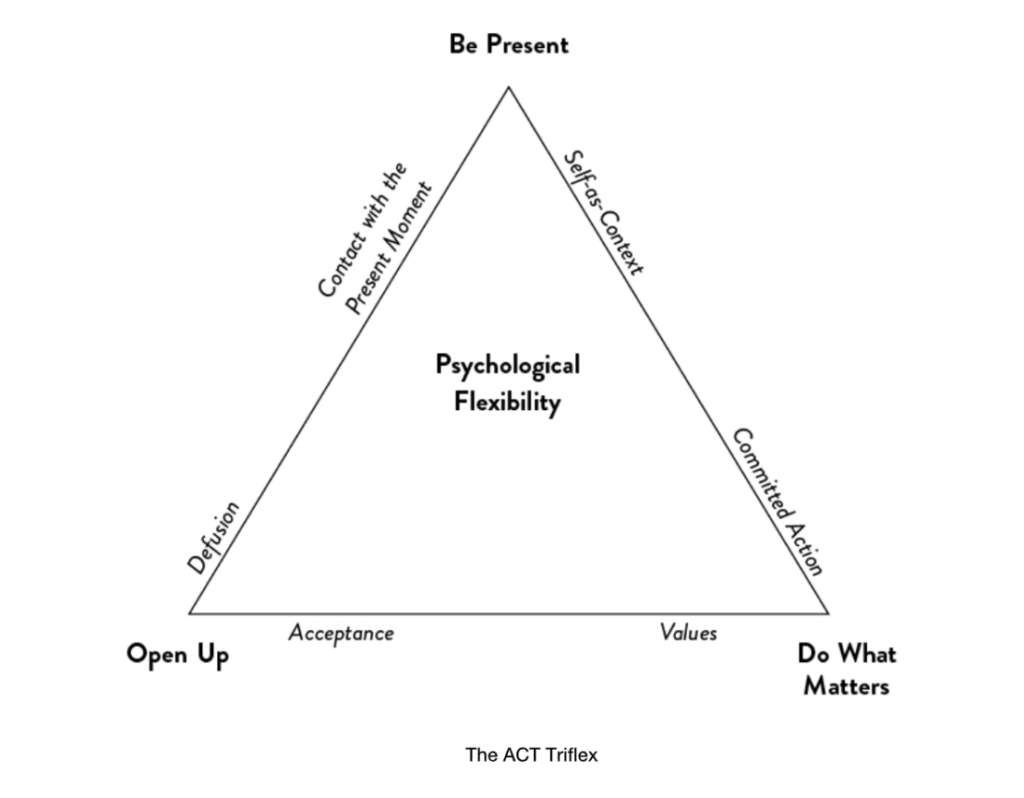

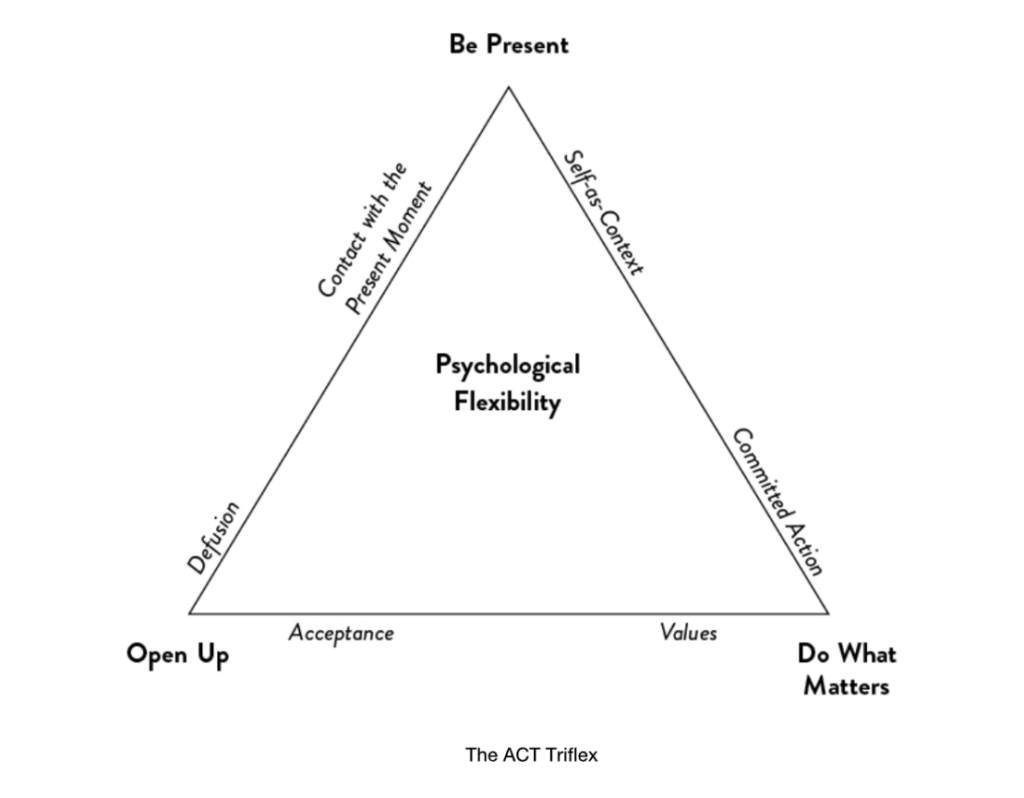

ACTトライフレックス(Triflex)

この六つの中核プロセスは、「トライフレックス(Triflex)」と私が呼んでいる形でグループ化することができます(なぜなら「三角形」と呼ぶより印象的だからです)。

トライフレックスは、三つの機能的ユニットで構成されており、その図は以下の通りです。

文脈としての自己(別名:気づく自己)と現在との接触の両方は、柔軟に注意を向け、「今ここ」の体験に関与することを含んでいます(言い換えれば、「今ここにいる」ということです)。

脱フュージョンと受容は、思考や感情から距離を取り、それらを本来の姿として見て、スペースを与え、それらが自ずとやって来て、去っていくのを許すことです(言い換えれば、「開く」ということです)。

価値とコミットされた行動は、人生を豊かにする行動を起こし、それを維持することを含みます(言い換えれば、「大切なことをする」ということです)。

したがって、心理的柔軟性とは、「今ここにいること、心を開くこと、そして大切なことをする能力」として表現できます。

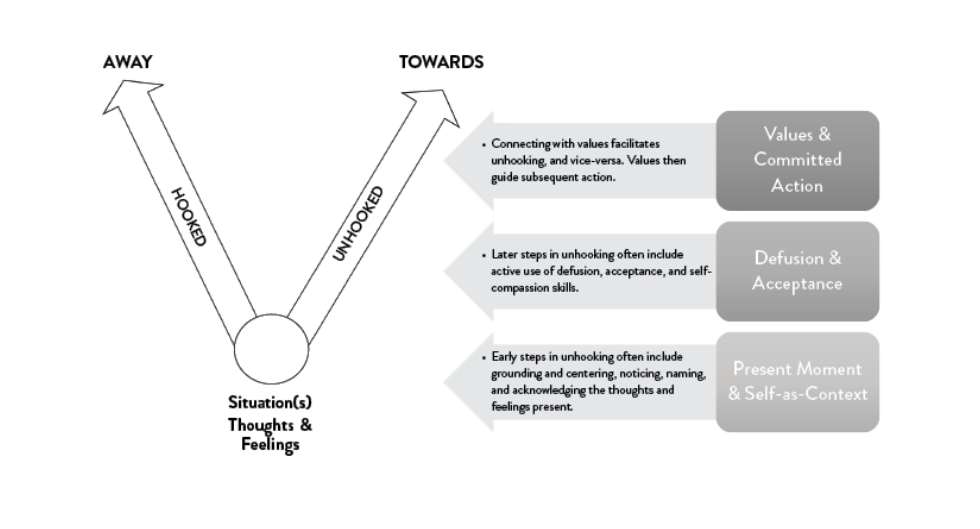

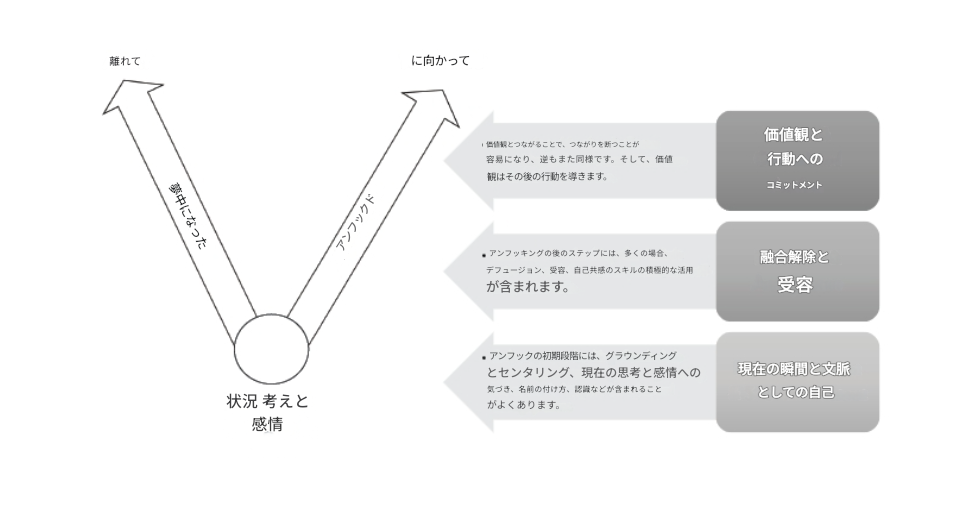

六つの中核プロセスの感覚と、それらを三つの大きな単位にまとめる方法が分かってきたところで、これらすべてを簡単に理解できて、使いやすい形で統合してくれる、私のお気に入りのACTツールを紹介したいと思います。

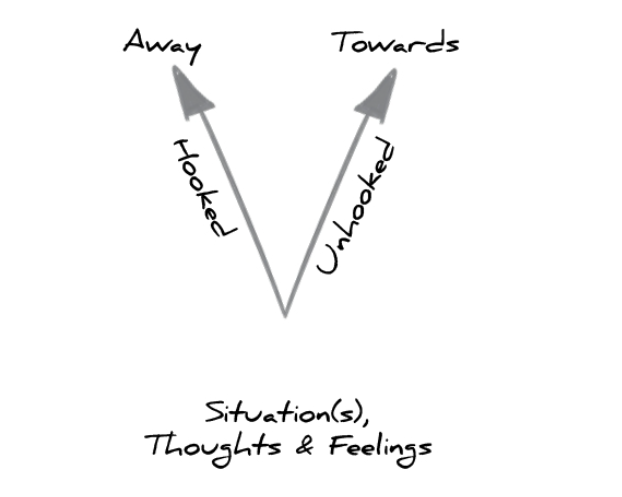

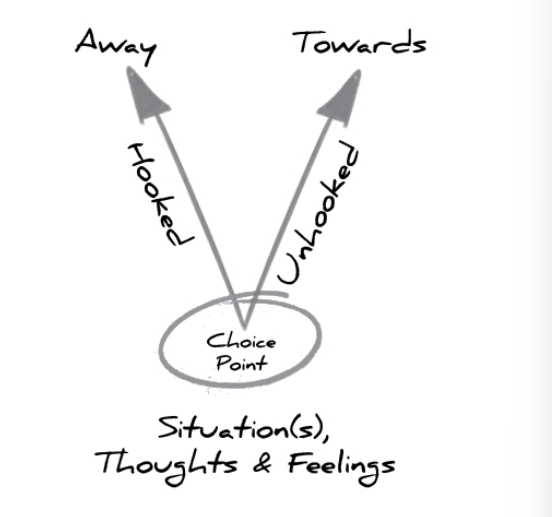

チョイス・ポイントへようこそ

2009年に『ACT Made Simple』の初版を書いたとき、チョイス・ポイントというものは存在していませんでした。このツールを私が共同で作成したのは2013年のことです。Joe Ciarrochi、Ann Baileyとともに、ACTによる減量アプローチの本『The Weight Escape(2014年)』を執筆していたときに生まれました。

それ以来、私はこのチョイス・ポイントに夢中になり、現在ではすべてのトレーニングにおいて中心的なツールとして使っています。なぜなら、このツールはACTモデルの柔軟性を保ちながらも、クライアントとセラピストの双方にとってシンプルで分かりやすい地図を提供してくれるからです。

本書の中では、チョイス・ポイントを使うさまざまな方法を紹介していきますが、ここではまず簡単な導入だけにとどめておきます。このツールの素晴らしさのひとつは、ACTモデルの明確な全体像を提示してくれることです。

(注:チョイス・ポイントは、ACTの人気ツール「**マトリックス(Polk & Schoendorff, 2014)」**と似ている部分もありますが、重要な違いもあります。詳しくは「付録:Extra Bits」で解説しています。)

私がこのツールを紹介するときには、クライアントにも使えるような専門用語を避けた言葉で説明します。なぜなら、私は以下の二つを同時に達成したいからです:

- ACTモデルを分かりやすく説明すること

- あなた自身がクライアントにACTを説明できるようにすること

チョイス・ポイントとは、問題を素早くマッピングし、苦しみの源を特定し、それに対処するACTアプローチを組み立てるためのツールです。

セラピーのどの段階でも導入可能で、さまざまな目的に応じて使うことができます。私自身は、新しいクライアントとの初回セッションの半ばで、**インフォームド・コンセント(第5章参照)**の一環として初めて紹介することが多いです。

通常、その流れは次のようになります。

セラピスト:

「ちょっとした図を描いてもいいですか?私たちが効果的に協力するためのロードマップのようなものなんです。」

(セラピストはペンと紙を取り出す)

「あなたも私も、そしてこの地球上のすべての人々も、いつも何かをしています。食べたり、飲んだり、歩いたり、話したり、寝たり、遊んだり――いつも何かしてますよね?たとえ壁を見つめているだけでも、それだって“何かをしている”ことになりますよね?」

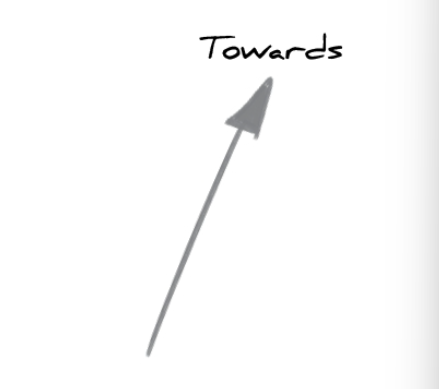

「そして、そうした行動の中には、けっこう役に立つものがあります。人生をよりよい方向に進めてくれる行動です。私はそれを『向かう動き(towards moves)』と呼んでいます。」

「この“向かう動き”とは、ここでの私たちの取り組みがうまくいったときに、あなたが始めたい、あるいはもっと増やしたい行動です。」

(これを話しながら、セラピストは矢印を描き、次のように書きます):

→ 向かう動き(Towards Moves)

セラピストは続けます:

「私たちが“向かう動き”をしているとき、それは効果的に行動しているということです。つまり、自分がなりたい人間としてふるまい、人生をより意味深く、充実させる行動をしているのです。」

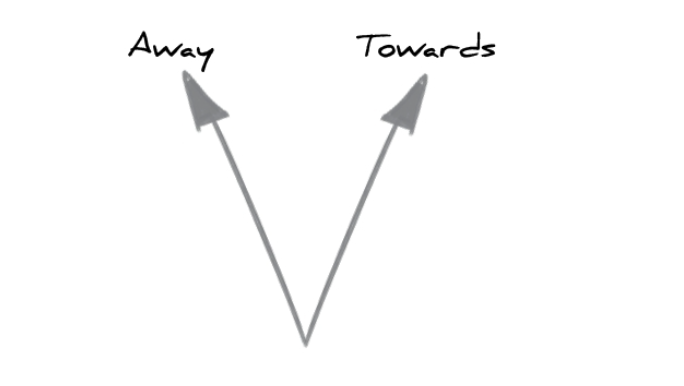

「でも、私たちがしていることはそれだけではありません。逆の効果を持つ行動もあります。つまり、私たちが本当に築きたい人生から遠ざけてしまうような行動です。」

「私はこれを『離れる動き(away moves)』と呼んでいます。」

「“離れる動き”をしているとき、それは効果的でない行動をしていて、自分がなりたい人間とは違うふるまいをし、長期的には人生を悪化させる傾向のある行動をしているということになります。」

「要するに、“離れる動き”とは、このセラピーがうまくいったときに、あなたがやめたい、あるいは減らしたい行動です。」

(これを話しながら、セラピストはもう一つの矢印を描き、次のように書きます):

← 離れる動き(Away Moves)

セラピストはさらに続けます:

「これは、私たち全員に当てはまりますよね? 一日中、私たちは“向かう動き”と“離れる動き”の両方をしていますし、それは瞬間ごとに変わっていきます。そして、人生があまり困難でなく、物事が順調に進み、自分の望むものが手に入っているときには、“向かう動き”を選ぶのがずっと簡単なんです。」

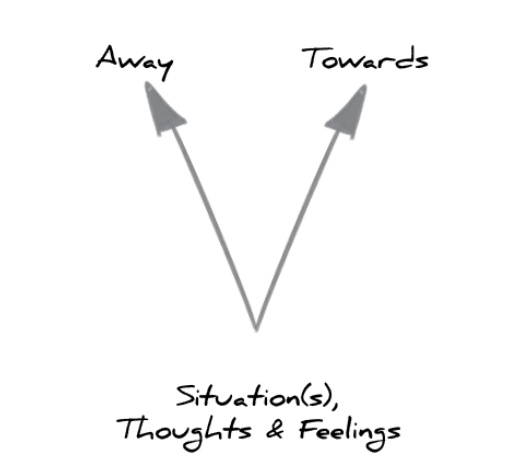

「でも、ご存じのとおり、人生はそんなに甘くないことが多いですよね。人生は厳しいもので、多くの場合、望んでいるものが手に入りません。ですから、一日の中で、私たちはあらゆる種類の困難な状況に出くわし、困難な思考や感情が出てきます。」

この時点でセラピストは、図の下部に「状況、思考と感情(Situation(s), Thoughts & Feelings)」と書き込みます。

(注:この本全体を通じて、「思考と感情」という用語は、思考、感情、情動、記憶、欲求、衝動、イメージ、身体感覚などを含むプライベートな体験の略語として使われています。これらのどれでも、あるいはすべてを、チョイス・ポイントに記載することができます。)

セラピストは続けます:

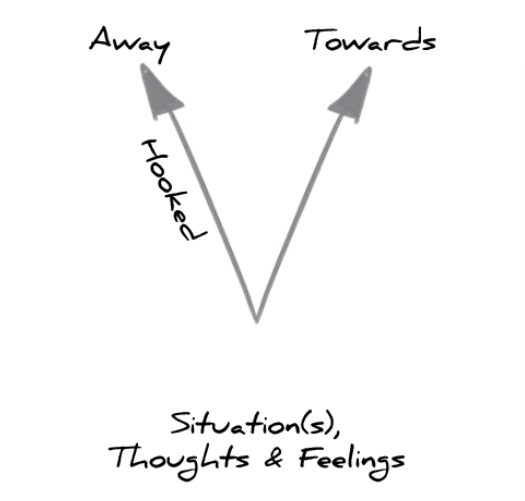

「問題は、ほとんどの人にとってデフォルトの設定が、こうした困難な思考や感情が現れたときに、“引っかかってしまう”傾向があるということなんです。それらは、まるで私たちに釣り針をかけるように引っかけてきて、私たちを巻き取り、引きずり回し、あちこちに引っ張りまわします。分かりますか?」

「たとえば、それは身体的に引っかかることもあります――つまり、手足や口を使って何かをやらかしてしまうような行動を取ってしまうことです。または、注意を奪われてしまうこともあります――今やっていることに集中できず、頭の中の世界に迷い込んでしまうような状態です。」

「そして、引っかかりが強くなればなるほど……私たちは“離れる動き”をますます多くやってしまうんですよね?」

この時点でセラピストは、「離れる動き(Away)」の矢印の横に「引っかかり(Hooked)」と書き込みます。

セラピストは続けます:

「こういうことは誰でもある程度やっているので、普通のことなんです。完璧な人なんていません。でも、こうしたことが頻繁に起こると、大きな問題を生み出します。」

「実際、私たちが知っているほとんどすべての心理的問題――不安、うつ、依存症、何でもそうです――は、この基本的なプロセスに要約できるんです:困難な思考や感情に引っかかって、“離れる動き”をしてしまう。意味が分かりますか?」

「でも、私たちがその引っかかりから自分を外し、“向かう動き”をすることができるときもあります。そして、そうできる能力が高まっていけばいくほど……人生は良くなっていくんです。」

この時点でセラピストは、「向かう動き(Towards)」の矢印の横に「引っかかりから外れる(Unhooked)」と書き込みます。

← 離れる動き(Away) 引っかかり(Hooked)

→ 向かう動き(Towards) 引っかかりから外れる(Unhooked)

状況、思考と感情(Situation(s), Thoughts & Feelings)

セラピストは次に、矢印が交差している点に小さな円を描きます。(必要であれば、その中に「選択のポイント(choice point)」または「CP」と記入することもできます。)

その際、セラピストはこう続けます:

「つまり、こうした困難な状況に直面して、困難な思考や感情が現れてくるとき、私たちは一つの選択を迫られるんです:これにどう反応するか?」

「引っかかってしまえばしまうほど、“離れる動き”をする可能性が高くなります。でも、自分を引っかかりから外すことができれば、“向かう動き”をするのがずっと簡単になります。」

セラピストは続けます:

「ですから、私たちがこの(“向かう動き”の矢印を指しながら)行動をうまくできるようになりたいなら、やるべきことは2つあります。」

「1つ目は、“引っかかりから外れるスキル”を身につけること。

2つ目は、自分がしたい“向かう動き”が何なのかを明確にすることです。」

「これらが備わっていれば、人生が私たちに与えてくる困難なものすべてに、どう反応するかの選択肢がずっと広がるんです。」

「そして、基本的にこのタイプのセラピーがやろうとしていることは、これなんです:

“この思考や感情(『思考と感情』を指さしながら)から引っかかりを外し、

“この行動(“離れる動き”を指しながら)を減らし、

“この行動(“向かう動き”を指しながら)をもっと上手にできるように支援することなんです。」

★用語のややこしさについて

一部のACT実践者は、「引っかかり(hooked)」という用語を**認知的フュージョン(cognitive fusion)**のみを意味するものとして使用しています。

しかし、チョイス・ポイントではこの用語をより広い意味で用いており、認知的フュージョンと経験的回避(experiential avoidance)の両方を含んでいます。

この点については、第2章でさらに詳しく探っていきます。

「骨組みだけ」のチョイス・ポイント

今あなたが読んだのは、「骨組みだけ」のチョイス・ポイントの要約です。これは特定の詳細を含まない、一般的な概要にすぎません。

理想的には、その骨組みに多くの肉付けをしていきたいものです――つまり、クライアントにとって個人的なものにし、彼女の困難な思考や感情、彼女が直面している困難な状況、彼女の“離れる動き”と“向かう動き”の具体的な例を挙げていくのです。

この本を読み進める中で、この図にどうやって肉付けしていくかをお見せしていきます。

まずは、以下の重要な3点を強調しておきたいと思います:

1. チョイス・ポイントには、表在的行動と内在的行動の両方が含まれる。

ACTでは、「行動」とは「全体としての存在がすることすべて」と定義されています。

そう、正しく読みました:“全体としての存在がすることすべて”は行動なのです。

これは、たとえば食べる、飲む、歩く、話す、ゲーム・オブ・スローンズを見るなどの表在的行動(オーバート・ビヘイビア)を含みます。

表在的行動とは基本的には身体的な行動を意味します:腕や足、手や足を使って行う動作、表情、自分が話したり、歌ったり、叫んだり、ささやいたりすること、身体の動かし方、食べ方、飲み方、呼吸の仕方、姿勢など、すべてが含まれます。

しかし、「行動」という用語はまた、内在的行動(カバート・ビヘイビア)――つまり心理的な行動も指します。

たとえば、考えること、集中すること、視覚化すること、マインドフルネス、想像、記憶などが該当します。

(このような内的な心理的行動は他人が直接観察することができないため、「内在的行動(covert behavior)」よりも「プライベート行動(private behavior)」と呼ばれることも多いです。)

表在的行動と内在的行動を区別する簡単な方法があります。

その行動が行われている間に、空中に魔法のようにビデオカメラが現れたと想像してください。

そのカメラがその行動を撮影できるなら、それは表在的行動です。

撮影できないなら、それは内在的行動です。

後の章で見るように、クライアントと一緒にチョイス・ポイントを埋めていく際には、表在的行動も内在的行動も含めます。

たとえば、**内在的な“離れる動き”**には、反すう、心配、引きこもり、集中の喪失、強迫的思考などが含まれます。

一方、**内在的な“向かう動き”**には、脱フュージョン、受容、注意の再集中、関与、戦略立案、計画などが含まれます。

2. クライアントが“離れる動き”を定義する。

チョイス・ポイントは常にクライアントの視点から物事をマッピングしていきます。

つまり、どの行動が「離れる」なのかを定義するのはセラピストではなくクライアントなのです。

セラピーの初期段階では、クライアントが自滅的または自己破壊的な行動を“向かう動き”と見なすこともあります。

たとえば、アルコールやギャンブル依存のあるクライアントが、最初は**飲酒やギャンブルを“向かう動き”**と分類するかもしれません。

そのような場合でも、クライアントと議論を始めるのではなく、まずは少し確認を入れます:

「この用語を同じように使っているか確認してもいいですか?

“離れる動き”とは、私たちのセラピーがうまくいけば減らしたい/やめたいこと、

“向かう動き”とは、セラピーがうまくいけば始めたい/もっとやりたいことです。」

それでもクライアントがその自己破壊的行動を“向かう動き”だと言い張るなら、

それをそのまま“向かう矢印”の横に書き込みます。

なぜなら、これはクライアントの人生の現在のスナップショットであり、セラピストの見方ではないからです。

私たちの目的は、クライアントの世界観や自己認識のレベルを把握することです。

クライアントが何を問題と見なしていて、何を問題と見なしていないのかを知るのです。

この時点でクライアントに反論したり、その破壊的行動を“離れる動き”と認識させようとするのは、不毛な対立になりかねません。

今はそれを“向かう動き”として記録し、後のセッションで扱うためのメモを残しておきましょう。

最初の段階では、治療同盟(セラピストとクライアントの信頼関係)を構築する目標を優先すべきです。

ですから、クライアントが何を“離れる動き”と見なしているかを把握し、ACTの技法を用いてそれらの行動に取り組むのです。

その後、セラピーが進み、クライアントの心理的柔軟性が高まってきたら、

その行動を再評価することができます:

「初めてここに来たとき、あなたはギャンブルを“向かう動き”と見なしていましたよね?

今でもそう思いますか?」

たいていの場合、セラピーが進んで心理的柔軟性が高まると、クライアントは考えを変え、

その自己破壊的な行動を“離れる動き”として分類するようになります――

特にそれが、他の重要な人生の目標の妨げになっていると気づいたときに。

3. あらゆる活動は、“向かう動き”にも“離れる動き”にもなりうる。それは文脈次第である。

たとえば私は、ジムに行くのを避けるためや、何か重要なことを先延ばしにするためにテレビを見るとき、

あるいは退屈や不安から逃れるために無意識にチョコレートを食べるとき、

それらを「離れる動き」として分類します。

しかし、価値に導かれた意識的な選択としてテレビを見て、それが私の人生を豊かにする場合(例:『ウォーキング・デッド』の最新話を見る)、

あるいは友人との祝いの席でマインドフルにチョコレートを味わうなら、

それらは「向かう動き」として分類します。

つまり、何をするかではなく、その行動がどんな効果をもたらすかが重要なのです。

その活動が、自分の望む人生に近づくことを助け、なりたい自分らしい振る舞いであるなら、それは向かう動きです。

逆に、それが望む人生から遠ざけるものであり、自分らしくない振る舞いであるなら、それは離れる動きです。

このような例をチョイス・ポイントに書き込む場合は、どんなときに“向かう”で、どんなときに“離れる”かを明確にする情報を加えましょう。

たとえば、「離れる矢印」には「重要な課題を避けるためにテレビを見る」と書き、

「向かう矢印」には「バランスの取れたライフスタイルの一部としてテレビを見る」と書きます。

チョイス・ポイント、ヘキサフレックス、トライフレックス

それでは次に、ヘキサフレックスとトライフレックスのプロセスが、どのようにチョイス・ポイントと結びつくかを見ていきましょう。

「フックを外す」スキルとは、ACTの4つのコアとなるマインドフルネス・プロセス――脱フュージョン、受容、文脈としての自己、現在との接触――すべてを指します。

これらのプロセスを任意に組み合わせることで、**困難な思考や感情から“フックを外す”**ことができ、表在的および内在的な行動への影響や支配力を低減することができます。

**“向かう動き”**とは、価値に導かれた、身体的および心理的なコミットされた行動を指します。

“フックされる”とは、ACTが心理的苦悩の主な原因とみなす2つのコア・プロセス――認知的フュージョンと経験的回避――のことを指します。

認知的フュージョンとは、基本的に自分の認知(思考)に“支配されている”という状態です。

そして経験的回避とは、望ましくない思考や感情を回避または排除しようとする持続的な努力のことです。

これらの用語については、次章で詳しく探っていきます。

おまけの情報(Extra Bits)

「Free Stuff(無料リソース)」ページ(http://www.actmindfully.com.au)から **『ACT Made Simple: The Extra Bits』**というPDFをダウンロードしてください。

第1章に進むと、以下の内容が見つかります:

- (a)ヘキサフレックス、トライフレックス、チョイス・ポイントの印刷可能なバージョン

- (b)チョイス・ポイントとマトリックスの主な違いに関する議論

スキルアップ(Skilling Up)

この本を読むだけでは、ACTのスキルは身につきません。

ちょうど料理本を読むだけでは料理が上手にならないのと同じです。

もしあなたが料理が上手になりたいなら、そのスキルを練習、練習、練習しなければなりません。

ACTも同じで、練習が必要です。

そこで、ほとんどの章の最後には、ACTスキルを育むためにあなたに実践してほしい課題を提示します。

以下は、スタート地点としてのいくつかの提案です:

- チョイス・ポイントを、架空のクライアントを相手に説明する練習をしてみましょう。

演劇の稽古のように、大きな声でやってみてもいいですし、もしそれに抵抗があるなら、頭の中でやってみましょう。

できれば、練習しながら図を描いてみるのが理想的です。 - 一人でチョイス・ポイントのリハーサルができたら、次は友人や同僚と一緒にやってみましょう。

ACTとは何かを要約して説明できるかどうか、確認してみてください。 - その後、実際のクライアントに対して試してみましょう。

あなたはこれにやや抵抗を感じるかもしれません。

「ばかばかしい」「重要ではない」「自分のスタイルじゃない」などと思うかもしれません。

しかし、たとえ本物のクライアントとこれをやらないとしても、

練習すること自体がACTモデルの理解に大いに役立ちます。

(加えて、もしあなたがACTを好奇心旺盛な友人や同僚、親戚、あるいは次のディナーパーティーのゲストに説明したくなったときにも、大いに助けになるでしょう。)

要点(Takeaway)

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、価値とマインドフルネス・スキルを創造的に用いて、人々が豊かで意味のある人生を築くことを助ける行動療法です。

それは6つのコア・プロセスに基づいています:

- 価値(Values)

- コミットされた行動(Committed Action)

- 以下の4つのマインドフルネス・プロセス:

- 脱フュージョン(Defusion)

- 受容(Acceptance)

- 文脈としての自己(Self-as-Context)

- 現在との接触(Contacting the Present Moment)

これらを3つの大きなプロセスにまとめることもできます:

- 今ここにいる(Being Present)

- 心を開く(Opening Up)

- 大切なことをする(Doing What Matters)

技術的に言えば、ACTの目標は、心理的柔軟性を育むことです。

つまり、自分がしていることに集中して関与し、思考や感情に対して心を開いてスペースを持ち、価値に導かれた行動を効果的に行う能力です。

第2章:

ハマること(Getting Hooked)

「マインド」とは何か?

これは難しすぎる。私にはできない。ここに本物のセラピストがいて、何をすべきか教えてくれたらいいのに。もしかしたら、私はこういう仕事に向いてないのかもしれない。私は本当にバカだ。

あなたのマインドは、こんなことをあなたに言ってきたりしませんか?私のマインドは間違いなく言ってきます。そして、私がこれまで知ってきたすべてのセラピストのマインドも同じです。では、あなたのマインドは他にどんな役に立たないことをしてきますか?他人と自分を厳しく比較したり、自分の努力を批判したり、やりたいことはできないとあなたに言ってきたりしませんか?嫌な記憶を引っ張り出してきたりしませんか?今の人生の欠点を見つけては、もっと幸せでいられるはずの別の人生を思い描いたりしませんか?将来起こりうる恐ろしいシナリオに引きずり込んで、うまくいかないかもしれないことを警告してきたりしませんか?

もしそうなら、それはあなたのマインドが「正常」であることを意味します。いえ、それはタイプミスではありません。ACTでは、「普通の人間のマインドにおける正常な心理プロセス」が、誰にとっても破壊的であり、心理的苦痛を生み出すものであると考えています。そして、ACTではこの苦しみの根源が、「人間の言語」そのものにあると仮定します。

言語とマインド

人間の言語とは、言葉、イメージ、音、表情、身体のジェスチャーなどを含む、非常に複雑な記号体系です。人間はこの言語を2つの領域で使用します:外的(overt)と内的(covert)です。

外的言語には、話すこと、語ること、身振り、ジェスチャー、書くこと、絵を描くこと、彫刻、歌うこと、踊ること、演じることなどが含まれます。

内的言語には、考えること、想像すること、空想、計画、視覚化、分析、心配、空想などが含まれます。

「マインド」という言葉は、分析、比較、評価、計画、記憶、視覚化などを含む、非常に複雑に相互作用する認知プロセスの集合を指します。そして、これらすべての複雑なプロセスは、「人間の言語」と呼ばれる高度な記号体系に依存しています。

したがって、ACTで「マインド」という言葉を使うとき、それは「人間の言語」のメタファーとして使っているのです。

マインドは諸刃の剣

人間のマインドは、諸刃の剣です。

明るい面では、私たちが世界の地図やモデルを作り、未来を予測して計画し、知識を共有し、過去から学び、まだ存在しないものを想像・創造し、行動を効果的に導くルールを発展させ、社会として繁栄し、遠く離れた人々とコミュニケーションし、故人から学ぶことを可能にします。

しかし、暗い面では、私たちはそれを使って嘘をつき、操作し、欺き、中傷や誹謗、無知を広め、憎悪、偏見、暴力を煽り、大量破壊兵器や環境汚染産業を作り出します。そして、過去の痛みを思い出して繰り返し味わい、嫌な未来を想像して自分を怖がらせ、自他を比較し、批判し、非難し、人生を締め付けたり破壊したりするようなルールを自分自身に課すのです。

この「マインドの暗黒面」は、完全に正常で自然なものであり、ほとんどすべての人にとっての苦しみの源です。そして、この暗黒面を探求する勇気があるなら(スター・ウォーズ好きなのが伝わるでしょう?)、すぐに心理的苦痛の密かな兄弟姉妹たちと出会うことになります。それが「認知的融合(cognitive fusion)」と「体験回避(experiential avoidance)」です。

認知的融合(Cognitive Fusion)

認知的融合――通常は「融合(fusion)」と略されます――とは、認知が私たちの行動(外的でも内的でも)を支配し、その結果として自己破壊的または問題的な影響を与えることを意味します。言い換えれば、私たちの認知が、私たちの行動や気づきに対して否定的な影響を与えている状態です。

ややこしい用語

ACTでは、「認知(cognition)」という用語は、あらゆる種類の思考――信念、アイデア、態度、仮定、空想、記憶、イメージ、スキーマなど――を含み、さらに感情や情動の一部も含みます。

多くの心理療法モデルでは、認知と感情をまるで別物であるかのように区別します。

しかし、どんな感情――悲しみ、怒り、罪悪感、恐怖、愛、喜び、何でも――を探ってみても、その経験は「認知に浸されて」いることが分かります。そこには、イメージ、思考、アイデア、意味、印象、記憶などが、身体の中の物理的な衝動や欲求、感覚と「混ざり合って」存在しています。

これが、私がしばしば「思考と感情の融合」と言う理由です。

クライアントには、「融合(fusion)」という用語は、すでに事前に知っている場合にしか使いません。通常は、「ハマる(getting hooked)」という用語を使います。これは、融合と体験回避の両方をカバーする便利な言葉です。

私たちの思考や感情がどのように「私たちをハメてくる」のか、それが私たちの注意を引きつけ、私たちを引きずり込み、振り回し、道から逸れさせるのか、という話ができるからです。

フュージョンが現れる2つの主な方法

認知的フュージョンは、主に次の2つの方法で現れます:

- 私たちの認知が、問題のある形で私たちの身体的行動を支配する場合。

私たちは自分の認知に反応して、望む人生を築くうえで効果的でないことを言ったり行ったりします。

例えば、「誰にも好かれていない」という思考に反応して、重要な社交イベントに行くのをやめてしまう、ということがあります。 - 私たちの認知が、問題のある形で私たちの意識を支配する場合。

つまり、私たちは認知に「引き込まれ」たり「没頭」したりして、意識が狭まり、効果的に注意を払えなくなってしまうのです。

例えば、不安や反芻に「とらわれて」しまい、職場での大事な作業に集中できず、たくさんのミスをしてしまうことなどです。

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)では、「フュージョン」という用語は、そのプロセスが問題行動や自己破壊的な行動を引き起こす場合にのみ使用すべきだ、という一般的な合意があります。

言い換えれば、認知に反応して、私たちの表面的または内面的な行動が狭く、硬直的で、柔軟性を失い、その結果として効果を欠き、自己破壊的(たとえば、長期的に人生を悪化させたり、健康や幸福を損なったり、自分の価値から遠ざけたりする)になる場合に、「フュージョン」という言葉を使うということです。

しかし、そうでない場合は、この用語を使いません。

例えば、海辺の休暇中に横たわりながら空想にふける、または適切なタイミングで重要なスピーチの予行演習を頭の中で行っているような、「思考に没頭している」状況が人生を豊かにするものであれば、それは「フュージョン」ではなく、「吸収(アブソープション)」と呼びます。

私のお気に入りのメタファーの1つを紹介します。

フュージョンとディフュージョンの概念を簡単に伝えるメタファーです。

このエクササイズは段階的に進めるので、実際に体験してみてください。

「手は思考と感情」メタファー

【読者への注意:この段落を読んだら本を置いて、両手を使えるようにしてください。セラピストの指示に従って、自分がクライアントだと思ってエクササイズを実際にやってみてください。】

セラピスト:

しばらくの間、あなたの「手」があなたの「思考と感情」だと想像してみてください。

あなたの目の前に広がる世界が、あなたの人生で大切なすべてのものを表していると想像しましょう。

それから、両手のひらを開いて、本のページのように合わせてみてください。

次に、ゆっくりと、5秒くらいかけて、その手を顔の方に持ち上げていってください。

目を覆うくらいまで、手を持ち上げてください。

その状態で、手と手の間の隙間から、もう一度あたりを見渡してみてください。

この状態が、世界の見え方にどのような影響を与えるか観察してみましょう。

【※この段落を読み終えたら、実際にこのエクササイズを行ってください。】

セラピスト:

このように一日中、目の前に手をかざして歩き回るとしたら、どんな感じがすると思いますか?

どれほど制限されるでしょうか? どれほど多くのものを見逃すでしょうか?

周囲に効果的に反応する力が、どれほど減ってしまうでしょうか?

これが「引っかかってしまう(getting hooked)」という状態です。

私たちは自分の思考や感情にとらわれすぎて、人生を見失ってしまい、効果的に行動できなくなってしまうのです。

【※次の段落を読む前に、もう一度エクササイズを実行してください。】

セラピスト:

ではもう一度、手で目を覆ってください。

今度は、顔からゆっくりと手を遠ざけていってください。

非常にゆっくりと、手と顔の距離が広がるのを感じながら行いましょう。

その距離が広がるにつれて、周囲の世界とつながりやすくなる感覚を味わってみてください。

【※この部分を読んだら、実際にやってみてください。】

セラピスト:

これが私の言う「引っかかっていない(unhooking)」状態です。

今、効果的に行動することがどれほど簡単になったでしょうか?

どれほど多くの情報を取り込めるようになったでしょうか?

世界とのつながりをどれほど強く感じられるでしょうか?

このメタファー(Harris, 2009a)は、ディフュージョンの2つの主な目的を示しています:

体験に完全に関与することと、効果的な行動を促すことです。

(補足:ディフュージョンの目的は、望ましくない思考や感情を排除することでも、自分を気分よくさせることでもありません。

それらはディフュージョンの結果としてよく起こることですが、ACTにおいては、それらは「おまけ」や「副産物」と考えられており、主な意図ではないのです。)

フュージョン vs. ディフュージョンの簡単なまとめ

ある認知にフュージョンしているとき、それは次のように感じられます:

- 従わなければならない、受け入れなければならない、あるいは行動に移さなければならない何か

- 回避すべき、または排除すべき脅威

- 全注意を向ける必要がある非常に重要なもの

それに対して、認知からディフュージョンすると、それを本来の姿である「頭の中の言葉やイメージの集まり」として認識できるようになります。

すると、それが:

- 従わなければならないものでも、受け入れなければならないものでも、行動に移さなければならないものでもないこと

- 私たちにとって脅威ではないこと

- 重要であるかもしれないし、そうでないかもしれない——どれだけ注意を向けるかを自分で選べること

がわかるのです。

ワーカビリティ(Workability)

ACTモデル全体は、**ワーカビリティ(効果性)**という概念を基盤としています。

この「ワーカビリティ」という言葉を、脳の皮質に刻み込んでください。

私たちが行うすべての介入は、この考えに基づいています。

ワーカビリティを判断するために、私たちは次の質問をします:

「あなたが今していることは、長期的に見て、あなたが望むような人生を築くのに役立っていますか?」

もし答えが「はい」なら、それは「ワーカブル(効果的)」なので、変える必要はありません。

そしてもし答えが「いいえ」なら、それは「アンワーカブル(非効果的)」なので、より効果的な代替案を検討していきます。

したがって、ACTでは、ある思考が真か偽かではなく、それが**「ワーカブルかどうか」**に注目します。

つまり、その思考がクライアントをより豊かで充実した、意味のある人生へと導くのかどうかを知りたいのです。

そのために、次のような質問をすることがあります:

「この思考に従って行動したとき、それはより豊かで意味のある人生を築く助けになりますか?」

「この思考にしがみついていると、あなたはなりたい自分になり、やりたいことができますか?」

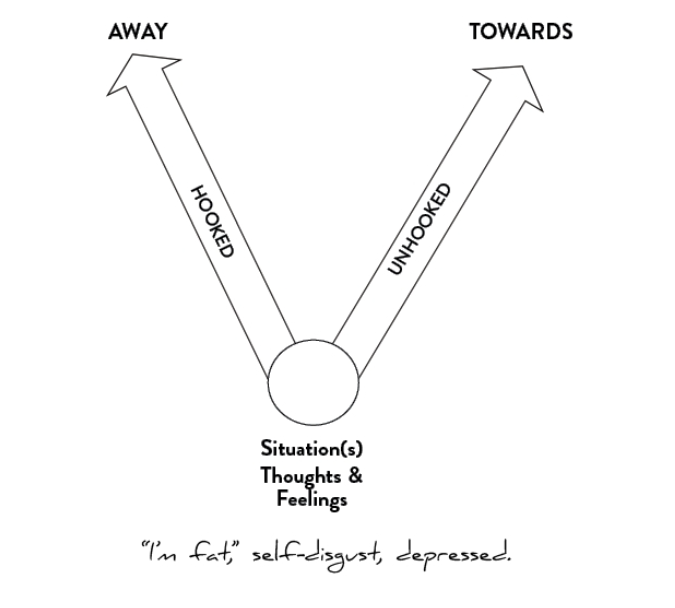

セッションでワーカビリティを探る

以下は、このアプローチを示す一つの対話例(逐語記録)です。

クライアント:

でも、それは本当なんです。私は本当に太ってる。見てくださいよ。(クライアントは腹部の大きな脂肪の塊を両手でつかみ、強調するように押しつぶす。)

セラピスト:

わかりました。とても大事なことをお伝えしてもいいですか?

この部屋では、あなたの思考が「真実かどうか」という議論はしません。

私たちがここで関心を持っているのは、その思考が役に立つかどうか、助けになるかどうか――つまり、それがあなたの人生をより良くするのに役立つかどうか、です。

ですから、「太ってる」っていう思考が頭に浮かんでくると、それに本当に「引っかかって」しまいますよね?

そして、その「引っかかり」が起きたあと、次に何が起きますか?

クライアント:

自分に嫌悪感を抱きます。

セラピスト:

なるほど。そしてその次は?

クライアント:

そのあと、落ち込みます。

セラピスト:

じゃあ、かなり急速に悪化していきますね。

「うつ」や「嫌悪感」や「太ってる」といった、たくさんの苦しい思考や感情が出てきます。

そして、それらに「引っかかって」しまったとき、あなたはそのあと何をしますか?

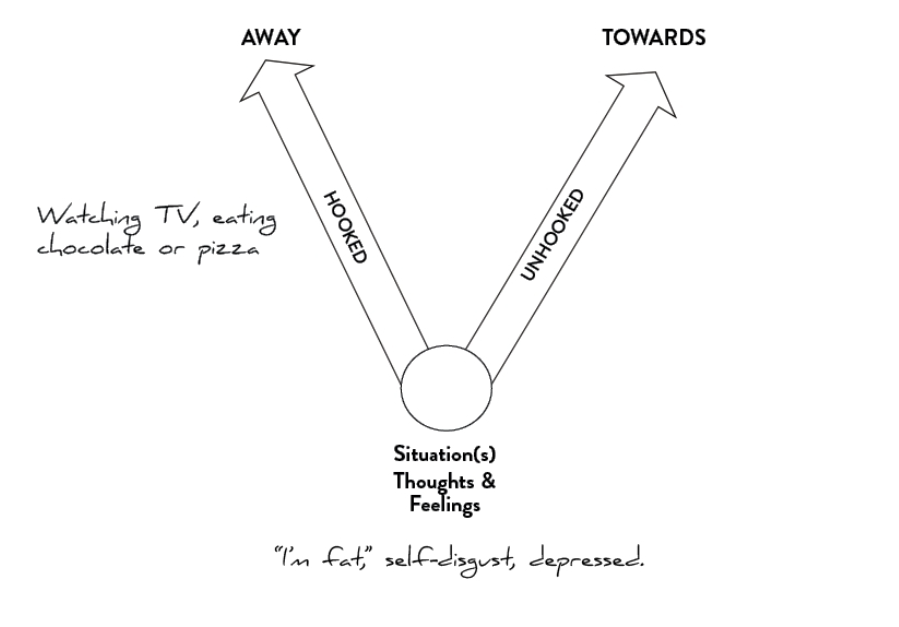

クライアント:

どういう意味ですか?

セラピスト:

もし私が、あなたが自宅にいるときのビデオを見ているとしたら、

その苦しい思考や感情に引っかかっているときのあなたの様子は、どんなふうに見えるでしょうか?

そのビデオで、私は何を見たり聞いたりするでしょう?

「なるほど!スティーブは今まさにこの考えに引っかかっているな」と分かるようなことです。

クライアント:

たぶん、テレビの前に座って、チョコレートかピザを食べてると思います。

セラピスト:

それは、あなたがやりたいことではない?

クライアント:

もちろん違いますよ!減量しようとしてるんです!見てくださいよ。(腹部を叩く。)

気持ち悪いでしょ。

セラピスト:

つまり、「太ってる」という思考に引っかかっていると、あなたが望むような人生から遠ざかる行動をしてしまう、ということですね?

クライアント:

はい、でも本当に太ってるんですって!

セラピスト:

ええ、先ほどもお伝えしたように、このタイプのセラピーでは、思考が真実かどうかには立ち入りません。

私たちが知りたいのは、それがあなたの望む人生に近づけるのかどうかです。

言い換えると、その思考に引っかかったとき、それはあなたが運動したり、健康的に食べたり、人生を豊かで実りあるものにする活動をしたりするのに役立っていますか?

クライアント:

いいえ。もちろんそんなことないです。でも、自分ではどうしようもできないんです!

セラピスト:

そのとおりです。今の時点では、あなたにはどうしようもないんです。

その思考や感情が現れると、あなたは気づく間もなく、すぐに引っかかってしまう。

では、それを変えるために何かできるとしたらどうですか?

つまり、次に「太ってる」という思考が頭に浮かんだとき、それに引っかからずにいられるような、「アンフック(unhook)」するスキルを学ぶことができるとしたら、学んでみたいと思いますか?

***

ワーカビリティと選択ポイント

基本的なワーカビリティの枠組みを使うとき、私たちはクライアントの行動を「良い」または「悪い」、「正しい」または「間違っている」と判断する必要がまったくありません。

その代わりに、私たちは非評価的かつ思いやりを持ってこう尋ねることができます:

「それは、あなたが望む人生を手に入れるのに役立っていますか?」

同様に、私たちは思考を「非合理的」「機能不全」「ネガティブ」と判断したり、それが真か偽かを議論する必要もありません。

その代わりに、次のような質問をすることができます:

- 「その信念/考え/ルールに人生を支配させたり、行動を決めさせたりすると、長期的にはどのような結果になりますか?」

- 「その思考にとらわれたり、引っかかったりすると、あなたが本当にやりたいことをするのに役立ちますか?」

上記の逐語記録に注目してください。セラピストは、思考の内容を変えようとはしていません。ACTにおいて、思考の内容が問題だとされることはめったにありません。問題を引き起こすのはたいてい**その思考とのフュージョン(融合)**です。

多くの心理学の教科書では、ウィリアム・シェイクスピアの次の言葉が引用されています:

「良いとか悪いとかいうものは存在しない。ただ、そう考えることがそれをそうするのだ。」

しかし、ACTの立場は根本的に異なります:

「思考は何かを良いとも悪いとも“しない”。しかし、その思考と融合すると問題が生まれる。」

ところで、クライアントが「でも、自分ではどうしようもないんです!」と言ったときに、セラピストがどう対応したかに気づきましたか?

私たちのクライアントはよくこのようなことを言います。特に、衝動的な行動、依存行動、攻撃的な行動に関してはなおさらです。

そしてそのようなとき、私たちはそれを**妥当と認める(バリデーション)**必要があります。たとえば、こんなふうに言うとよいでしょう:

「そうですね。今この時点では、あなたにはどうしようもないんです。その思考や感情はすぐにあなたを引っかけて、まるで操り人形のようにあなたを振り回してしまう。」

その上で、こう尋ねてみることができます:

「では、それを変えていきたいと思いますか?」

もしクライアントが「はい」と答えたら、上記の逐語記録の最後にあるように、新しいスキルを学ぶよう招待することができます。

(「それはわかったけど、ラッス。もしクライアントが『無理です』とか『できません』と言ったらどうするの?」という声が聞こえてきそうですね。それについては後の章で詳しく見ていきましょう。)

ワーカビリティと選択ポイント(Choice Point)

ご存知の通り(もし第1章を飛ばしていたら、特別訓練された探知犬があなたを追いかけて、二度と章を飛ばさないと約束するまで容赦なくくすぐることになりますよ!)、

私は選択ポイント(choice point)の大ファンです。その理由の一つは、ワーカビリティの概念をクライアントと簡単に使えるようになることです。

では、前述のセッションに戻って、それを選択ポイントを使ってセラピストがどのように可視化していくかを見てみましょう。

セラピストがすでに第1章で紹介した選択ポイントをクライアントに説明済みであると仮定し、前の逐語記録の中ほどから始めます。

クライアント:

そのあと、落ち込みます。

セラピスト:

なるほど。つまり、どんどん雪だるま式に悪化していくんですね。

ちょっとこれをメモしてもいいですか?状況をより明確にするために。

(セラピストは手描きの選択ポイント図に書き込んでもよいし、下図のように印刷されたワークシートを使用しても構いません。)

「太ってる」「嫌悪感」「うつ」など、いろんな苦しい思考や感情が出てきますね。

(この説明をしながら、セラピストは選択ポイントの図の下の部分にキーワードを書き込む。)

AWAY(離れる行動)

TOWARDS(近づく行動)

セラピスト:

そして、こういった思考や感情が現れると、あなたはすぐに引っかかってしまうんですよね?

クライアント:

間違いないです!

セラピスト:

では、もし私があなたが自宅にいる様子をビデオで見ていたら、何をしている様子を見たり聞いたりして、「ああ、スティーブは今まさにこの思考に引っかかってるな」と思うでしょうか?

クライアント:

たぶんテレビの前に座って、チョコレートかピザを食べてますね。

セラピスト:

なるほど。それは「近づく行動」でしょうか?それとも「離れる行動」でしょうか?

クライアント:

えーっと、その言葉の意味をもう一度教えてもらってもいいですか?

セラピスト:

もちろんです。

「近づく行動(TOWARDS)」とは、あなたが望む人生を築くために役立つ行動のことです。効果的な行動であり、人生をより良くし、

自分が本当になりたい人物として行動すること。私たちの取り組みがうまくいったときに、あなたが始める/増やすことになる行動です。

「離れる行動(AWAY)」はその逆です。望む人生から遠ざかる行動、停滞させる行動、問題を悪化させる行動。

うまくいけば、あなたがやめる/減らすことになる行動です。

クライアント:

なるほど。それなら確実に「離れる行動」ですね!

セラピスト:

わかりました。じゃあ、それをここに書き込みますね。

(セラピストは選択ポイント図の「AWAY」側にそれを書き込む。)

AWAY

TOWARDS

セラピスト:

つまり、こういった思考や感情に引っかかると(図の下部を指しながら)、あなたはこういう行動を取りがちになる(「AWAY」側を指しながら)ということですね?

残りの逐語記録

逐語記録の残りの部分も、元のやり取りとほぼ同じ展開で進み、最終的には「フックを外すスキル(unhooking skills)」を学ぶという招待に至ります。

(※これは、ACTにおける4つのマインドフルネスプロセス―受容(acceptance)、脱フュージョン(defusion)、柔軟な注意(flexible attention)、文脈としての自己(self-as-context)―のいずれかに基づいたスキルです。)

ここで注目すべきなのは、上記の逐語記録のいずれにおいても、セラピストの言葉遣いはほとんど同じだという点です。

それらのやり取りの主な違いは、セラピストの言葉ではなく、選択ポイント(choice point)という視覚的な参照ツールを使って議論の主なポイントを明確化し、強調している点です。

また、「ワーカビリティ(行動の有効性)」の概念は、選択ポイントの中にあらかじめ組み込まれていることにも注目してください。

「離れる行動(away moves)」はワーカブルでない行動であり、「近づく行動(towards moves)」はワーカブルな行動です。

思考や感情は問題ではない

上記の逐語記録で、セラピストが思考や感情を「問題」として扱っていないことに気づきましたか?

ACTの立場では、思考や感情そのものは問題ではないとされます。問題になるのは、それらに対して**硬直的で柔軟性のない反応(例:フュージョンや回避)**を取ったときのみです。

思考や感情にフュージョンしすぎたり、(過剰な)体験回避をしたりする文脈においては、

そうした思考や感情は病理的になったり、人生をゆがめたりしやすくなります。

しかし、脱フュージョン、受容、柔軟な注意、文脈としての自己といった柔軟な方法で反応するなら、

マインドフルネスという新しい文脈の中では、まったく同じ思考や感情でも、それらの機能の仕方が変わってきます。

もちろん、それらが依然として痛みや不快感を伴うことはありますが、もはや幸福感や生活の質を損なうような形では機能しないのです。

セラピストは、「フックされる(hooked)」という言葉を建設的に使うことで、クライアントがこの根本的に新しい見方を発見できるよう、やさしく道を開いています:

「その思考や感情に引っかかると(hooked)、あなたはXYZという行動を取り始めますよね。」

このような語り口は、今後のセッションでの土台として非常に有効です。

クライアントは、困難な思考や感情を抱えたままでいられること、そしてそれらにマインドフルに反応することができることを体験していくでしょう。

その結果、それらの影響力や支配力を減らしていくことができるのです。避けたり排除しようとすることなく。

6つのフュージョンの大分類

望めば、フュージョンには実に多様なカテゴリーを作ることができます。

しかし、人生は短いですし、私たちにはもっと大事なこともありますよね。

ということで、ここでは臨床的に見るべき6つの主要なフュージョンのカテゴリに絞ってご紹介します:

- 過去とのフュージョン

- 未来とのフュージョン

- 自己概念とのフュージョン

- 理由とのフュージョン

- ルールとのフュージョン

- 評価・判断とのフュージョン

(※これらのカテゴリは明確に区切られているわけではなく、互いに重なり合い、つながりあっています。)

1. 過去とのフュージョン

過去志向のあらゆる認知を含みます:

- 反すう、後悔、痛ましい記憶へのとらわれ(例:失敗、傷つき、喪失など)

- 過去の出来事に対する非難や恨み

- 過去を理想化する:「〇〇が起きる前の私は素晴らしかった」

2. 未来とのフュージョン

未来志向のあらゆる認知を含みます:

- 心配、破滅的思考

- 最悪の事態を予測する、希望を持てない

- 失敗・拒絶・傷つき・喪失などを予期する

3. 自己概念とのフュージョン

自己についての記述的・評価的なあらゆる認知を含みます:

- 否定的な自己評価:「私はダメだ」「愛されない」「価値がない」「汚れている」「壊れている」「無価値」など

- 肯定的な自己評価:「私はいつも正しい」「私はあなたより優れている」

- ラベルとの過同一視:「私は境界性人格障害だ」「私はうつ病だ」「私はアルコール依存症だ」など

4. 理由とのフュージョン

人間は「理由をつける(reason-giving)」のが得意です。

このカテゴリには、変われない/変わらない/変わる必要がない理由すべてが含まれます:

- 「私はXができない、なぜなら…」

例:

- 私はYすぎる(Y=うつ、疲れている、不安など)

- Zが起こるかもしれない(Z=失敗、拒絶、恥をかくなど)

- 意味がない、難しすぎる、怖い

- 私はBだから(B=境界性、内向的、負け犬などの自己概念)

- Cがダメと言っている(C=親、宗教、法律、文化、職場など)

5. ルールとのフュージョン

「自分・他人・世界がどうあるべきか」に関するすべてのルールを含みます。

ルールは通常、「~すべき」「~しなければ」「~するべきではない」などの言葉で表されます。

また、以下のような条件文として現れることも多いです:

- 「〜しない限り、〜できない」

- 「〜だから〜すべきではない」

- 「〜するためには〜しなければならない」

- 「〜は絶対に許せない」など

例:

- 「私は絶対に間違いを犯してはいけない」

- 「彼女が変わるまでは、私は変わらない」

- 「こんな気分のときは、仕事に行ってはいけない」

評価とのフュージョン(Fusion with judgments)

このカテゴリーは、肯定的・否定的を問わず、あらゆる種類の評価や判断を指します。評価の対象には以下が含まれます:

- 過去および未来

- 自分自身および他者

- 自分自身の思考や感情

- 自分の身体、行動、人生

- 世界、場所、人、物、出来事、そしてほぼあらゆるもの

これら6つのフュージョンのカテゴリーはすべて**重なり合い、複雑な語り(ナラティブ)**として容易に絡み合います。例えば以下のように:

「私には過去に悪いことがあった(過去)。だから私は壊れている(自己概念、評価)。つまり私はXができない(理由付け)。だからYを手に入れることは一生ないだろう(未来)。」

これら6つのカテゴリーがフュージョンの全てをカバーするわけではありませんが、臨床実践でよく見られるレパートリーの大部分を占めています。

経験回避(Experiential Avoidance)

次に、「人がフックされる」もう一つのコアプロセスである経験回避を見ていきましょう。

この用語は、望ましくない「内的経験(private experiences)」を避けたり、排除したいという欲求、そしてそれを実現しようとして取るあらゆる行動を指します。

紛らわしい用語

「内的経験(private experience)」とは、他人には見えず、あなたが話さない限り他人にはわからない体験のことです。

たとえば、思考、感情、記憶、イメージ、情動、欲求、衝動、願望、感覚などが含まれます。

すべての人間は、ある程度は経験回避的です。

では、なぜそうなるのでしょうか?

その理由をクライアントに説明するために使える、ACTの古典的なメタファーがあります。

問題解決マシン(The Problem-Solving Machine)

セラピスト:

「もし人類がここまで成功した理由をひとつだけ挙げるとしたら、それは“問題解決能力”でしょう。

要するに問題解決とはこういうことです:問題とは『望ましくないもの』のこと。

そして解決とは、それを『避ける』か『排除する』ことです。

物理的な世界においては、問題解決は非常によく機能します。

たとえば、ドアの外にオオカミがいる?それを排除すればいい。石や槍を投げつけるか、銃で撃つかです。

雪や雨やあられ?それらは排除できなくても、洞窟に隠れたり、シェルターを建てたり、防寒具を着ることで避けることができます。

乾いた荒れ地?灌漑や肥料でそれを改善する、あるいはもっと良い場所に移動して避けることができます。

つまり**人間の心は「問題解決マシン」**のようなもので、非常に優秀です。

そして、物質世界で問題解決がうまくいくのなら、内的な世界(思考・感情・記憶・感覚・欲求など)でも同じことをしようとするのは自然なことです。

しかし残念ながら、望ましくない思考や感情を避けたり排除しようとすると、たいていうまくいきません。

あるいは、たとえ一時的にうまくいったとしても、人生をさらに困難にする新たな問題を大量に生み出してしまうことがあります。

経験回避が苦しみを増やす仕組み

この「問題解決マシン」のメタファーには、後の章でも戻ってくる予定です。

ここでは、経験回避がどうやって苦しみを増やすのかについて考えてみましょう。

依存症はそのわかりやすい例です。

多くの依存症は、退屈・孤独・不安・罪悪感・怒り・悲しみなどの望ましくない思考や感情を避ける/取り除こうとする試みとして始まります。

短期的には、ギャンブル・薬物・アルコール・タバコなどは、そうした感情を一時的に和らげてくれるかもしれません。

しかし時間が経つにつれ、莫大な痛みと苦しみが生じます。

望ましくない内的経験を避けたり取り除こうとすることに時間やエネルギーを費やせば費やすほど、

長期的には心理的な苦しみが増すのです。

不安障害を例に

不安障害もまた、良い例です。

不安障害の原因は**「不安そのもの」ではありません**。

そもそも不安はすべての人が経験する正常な感情です。

不安障害の根底にあるのは、過剰な経験回避なのです。

つまり、「不安をどうにかして避けよう、排除しよう」という努力に人生が支配されてしまう状態です。

たとえば、私が社交的な場面で不安を感じるとしましょう。

その不安を避けるために、一切社交をやめたら、不安はより強く、深刻になります。

そして今や私は「社交不安症(social phobia)」になってしまいました。

社交場面を避けることには短期的なメリットがあります:

不安な思考や感情を避けられるという点です。

しかし長期的には大きな代償が伴います:孤立し、人生が「小さく」なり、悪循環に陥るのです。

あるいは、社交の場面で不安を減らすために、私は「良き聞き手」の役を演じるかもしれません。

他者に非常に共感的で思いやり深く接し、相手の思考・感情・願望について多くの情報を得ることはできます。

しかし私は自分自身のことをほとんど何も明かしません。

これは短期的には、「評価されること」「拒絶されること」への恐れを和らげてくれますが、

長期的には、関係性の中に親密さ・開放性・誠実さが欠けてしまうことになります。

さらに、もし私が不安を軽減するためにバリウムやその他の気分変容物質を使うとしましょう。

ここでも短期的なメリットは明らかです:不安が減ります。

しかし長期的な代償は以下のようなものが考えられます:

- (a)心理的依存

- (b)身体的依存

- (c)身体的および情緒的な副作用

- (d)金銭的コスト

- (e)不安へのより効果的な対処法を学ばないことにより、問題が維持・悪化すること

私が社会不安に対処するもう一つの方法として、「歯を食いしばって不安にもかかわらず社交に参加する」──つまり、苦痛を感じながらもその感情を我慢するというものがあります。

ACTの視点から見ると、これもまた経験回避になります。なぜでしょうか?

それは、私は状況を避けていないように見えても、自分の感情と格闘し、それらが消えてくれることを必死に願っているからです。

これは**受容ではなく、我慢(tolerance)**です。

我慢と受容には大きな違いがあります。

あなたが愛する人たちに対して、自分がその場にいる間ずっと「早く帰らないかな」と思いながら、たまに「もう帰ったかどうか」を確認されるような我慢される関係と、

自分の欠点や癖を含めたすべてを完全に受け入れてくれて、あなたがいたいだけそこにいていいと思ってくれるような受け入れられる関係、

どちらを望みますか?

私が社会不安を「我慢する」(つまり、歯を食いしばって耐える)ことの代償は、莫大な努力とエネルギーが必要になるという点です。

そのため、社交のやり取りに完全に集中することが難しくなります。

その結果、社交がもたらすはずの楽しさや充実感の多くを味わい損ねてしまいます。

そしてこれは、「楽しくないだろう」「気分が最悪になる」「労力がかかりすぎる」といった理由から、将来の社交イベントに対する不安を増加させることにつながります。

悲しいことに、不安を避けることに重要性を置けば置くほど、私たちは自分の不安に対する不安を育ててしまいます。

これはどんな不安障害の中心にもある悪循環です。

(結局のところ、**パニック発作の核心にあるのは「不安に対する不安」**ではないでしょうか?)

実際のところ、望ましくない思考や感情を避けようとする試みは、しばしばそれらを逆説的に強化することがあります。

たとえば、望ましくない思考を抑え込もうとすると、「リバウンド効果」が生じることが研究で示されています。

つまり、その思考の強度と頻度の両方が増加するのです(Wenzlaff & Wegner, 2000)。

また、気分を抑えようとすると、それが実際には自己増幅的ループによって強まることも研究により明らかになっています

(Feldner, Zvolensky, Eifert, & Spira, 2003; Wegner, Erber, & Zanakos, 1993)。

現在も拡大し続けている研究によって、経験回避の高さは以下のような事象と関連していることが示されています:

- 不安障害

- 過剰な心配

- うつ

- パフォーマンスの低下

- 物質乱用の増加

- 生活の質の低下

- 危険な性的行動

- 境界性パーソナリティ障害

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)の重症度の増加

- 長期的な障害

- 精神病理全体の重度化(Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, & Guerrero, 2004)

ですから、ほとんどのACTプロトコルにおいて中核となる構成要素として、クライアントに経験回避の代償と無益さに気づいてもらうことが含まれるのは当然のことです。

これは、全く異なるアジェンダ――すなわち「経験の受容(experiential acceptance)」――へと道を開くための、しばしば欠かせない第一歩となります。

もちろん、私たちは「マインドフルネスに基づいた、価値に従った生き方」を促進したいとは思っていますが、次のようにはなりたくありません…

マインドフルネス原理主義者(Mindfulness Fascists)

ACTにおいて、私たちは**「マインドフルネス原理主義者(mindfulness fascists)」ではありません。**

つまり、「常に今この瞬間にいなければならない」「常に脱フュージョンしていなければならない」「常に受容していなければならない」などと強制することはありません。

そんなのはばかげています。

経験回避というのは、本質的に「悪い」あるいは「病的」なものではありません。

それは人間として“正常”なことです。

私たちが対象とするのは、過剰で、硬直的で、不適切な経験回避だけです。

つまり、それが豊かで意味ある人生の妨げになっている場合にのみ、それに取り組むのです。

ACTの教科書の中で「経験回避が問題である」と語るとき、それはすべての経験回避を意味しているのではありません。

問題なのは、過剰で、硬直的で、不適切な経験回避です。

言い換えれば、それはすべて**「ワークアビリティ(実用性・機能性)」の問題**なのです。

たとえば、頭痛をなくすために時々アスピリンを飲むとしたら、それは経験回避ではありますが、実用的であり、長期的に見て生活の質を向上させるものです。

あるいは、緊張やストレスを取り除くために、夜にグラス一杯の赤ワインを飲むとしても、それもまた経験回避ではあります。

ですが、特定の医学的な問題がない限り、それが有害、毒性がある、または人生をゆがめるものであるとは考えにくいでしょう。

しかし、もし毎晩赤ワインを2本丸ごと飲んでいるとしたら、それは全く別の話になります。

受容と回避に関する非常に重要なポイント

ACTにおいて、すべての状況においてあらゆる思考や感情を受け入れるべきだと主張しているわけではありません。

それは非常に硬直的であるだけでなく、まったく不要なことでもあります。

ACTが**経験の受容(experiential acceptance)**を推奨するのは、次の2つの状況においてです:

- 思考や感情の回避が制限されている、あるいは不可能な場合

- 思考や感情の回避が可能ではあるが、使用されている方法が長期的に人生を悪化させている場合

もし経験回避が可能であり、かつそれが自分の価値に従った生き方に役立つのであれば、ぜひそうしてください。

この点を忘れないでください。

ACTを学び始めたばかりの人たちは、「すべての経験回避が悪い」「経験回避は価値に従った生き方の反対である」と誤解することが多いのです。

そうではありません!

フュージョンがどのようにして経験回避を生み出すのか

経験回避が過剰になるとき、それは主に2つのカテゴリーの思考へのフュージョンによって引き起こされます:

**判断(judgments)とルール(rules)**です。

私たちの心は、困難な思考や感情を「悪い」と判断し、

「これらを取り除かなければならない!」というルールを作り出します。

これはしばしば、意識的な思考のスピードを超えて起こります。

困難な思考や感情が生じたその瞬間に、私たちは即座にそれらを回避したり取り除こうとし始めるのです。

(したがって、過剰な経験回避とは、「これらの思考や感情は悪い。だから取り除かなければならない」というルールへのフュージョンの副産物だと考えるとよいでしょう。)

要するに、フュージョンこそがACTにおける全体的な病理プロセスであり、

経験回避はフュージョンが引き起こす多くの問題のうちのひとつなのです。

ですから、もしあなたがケース・フォーミュレーション(事例の構造化)をしていて、

「これはフュージョンなのか、それとも回避なのか?」と悩んだ場合、

**その答えはたいてい「その両方」**なのです!

たとえば、あるクライアントが不安を避けたいという動機(経験回避)と、

「ビールが必要だ」というフュージョンの両方によってアルコールを飲むという行動に出ている場合があります。

こうしたプロセスの重なりがあるため、私は**「hooked(とらわれている)」**という用語を

フュージョンと回避の両方に対して使っています。

これを明確にするために、私はしばしば「hooked」の状態を2つの異なるモードで説明します:

1. オートマティック・モード(自動モード)

これは、フュージョン状態にあるときに、私たちが自動的に自分の思考や感情に従ってしまう状態です。

認知が言うとおりに行動してしまうのです。

- 怒りの認知とフュージョンし、攻撃的に行動してしまう

- 不安の認知とフュージョンし、恐怖に基づいた行動をとる

- 欲求や衝動の認知的要素とフュージョンし、それに従って薬物を使ったり、タバコを吸ったり、過食したりする

2. 回避モード(Avoidance Mode)

これは、フュージョン状態において、望ましくない思考や感情を避けたり、取り除こうとする行動に走る状態です。

私たちの行動を支配しているのは、これら困難な内的体験をどうにかしようとする努力──

つまり、経験回避です。

私たちが思考や感情に「hooked」されているとき、

オートマティック・モード、回避モード、あるいはその両方に同時に入ることがあります。

心理的硬直性の6つの中核的病理プロセス

ACTにおける中核的な病理プロセスは、以下の6つです:

- フュージョン(fusion)

- 経験回避(experiential avoidance)

- 注意の柔軟性の欠如(inflexible attention)

- 価値からの遠ざかり(remoteness from values)

- 実行可能でない行動(unworkable action)

- 自己概念とのフュージョン(fusion with self-concept)

これらのプロセスは、**いずれも心理的硬直性(psychological rigidity)**を引き起こす可能性があります。

これらは、**心理的柔軟性(psychological flexibility)を育むための6つの治療的プロセスの「裏返し」**であると考えてください。

今後、これらの各プロセスについて、臨床的うつ病のクライアントの事例を交えて解説していきます。

現在との接触

注意の硬直性:注意散漫、関与の欠如、切断

受容

経験回避

価値

価値からの遠ざかり

心理的柔軟性(PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY)

⇅

心理的硬直性(Psychological Rigidity)

脱フュージョン(DEFUSION)

フュージョン:過去、未来、理由、ルール、判断

コミットされた行動(COMMITTED ACTION)

実行不能な行動(Unworkable Action)

文脈としての自己(SELF-AS-CONTEXT)

自己概念とのフュージョン

精神病理におけるACTモデル

フュージョン(Fusion)

ご存じのとおり、フュージョンとは、私たちの思考が、私たちの身体的行動や気づきを問題のある程度まで支配してしまう状態を指します。

たとえば、うつ状態では、クライアントはさまざまな役に立たない思考とフュージョンしてしまうかもしれません:

- 「私はダメだ」

- 「私はそれに値しない」

- 「私は変われない」

- 「私はずっとこうだった」

- 「人生は最悪だ」

- 「すべてが困難すぎる」

- 「セラピーは効果がない」

- 「状況は決してよくならない」

- 「こんな気分のときはベッドから出られない」

- 「何をするにも疲れすぎている」

また、拒絶、失望、失敗、虐待といった苦痛な記憶とも強くフュージョンしていることがよくあります。

(ある記憶と極端にフュージョンし、それがまるで現実に今まさに起こっているかのように感じられる状態は、一般的に「フラッシュバック」と呼ばれます。)

臨床的うつ病では、フュージョンはしばしば、心配、反芻(はんすう)、思考によるコントロールの試みといった形で現れます。