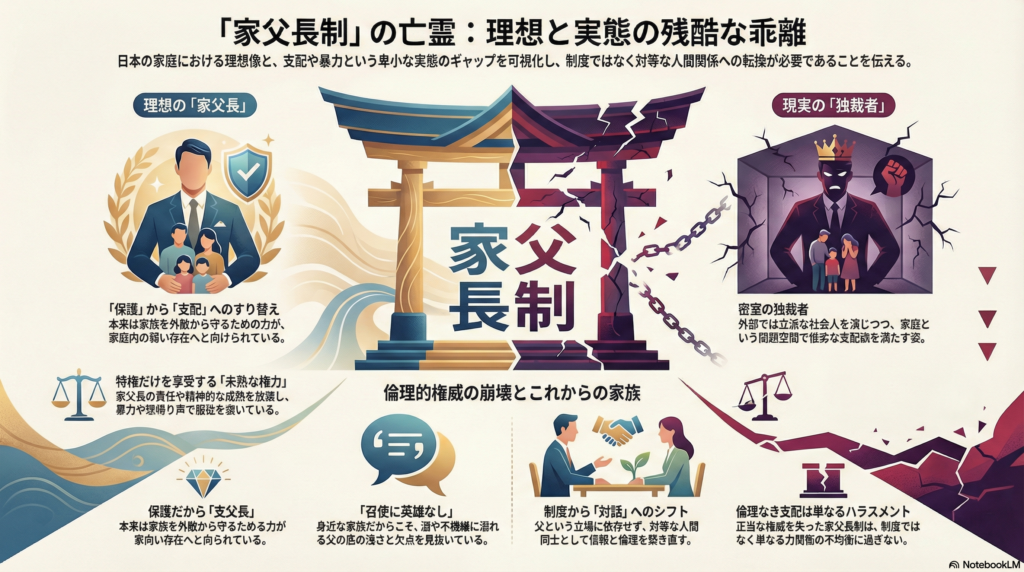

「家父長制」という言葉が持つ、本来の(あるいは建前上の)重厚な響きと、家庭内での矮小な権力行使という惨めな現実。

『家父長制』という名の空虚な器 ―― 倫理なき支配の終焉

日本の家庭において、いまだに亡霊のように漂う「家父長制」という言葉。

私たちはこの言葉に、ある種の「強大な父」のイメージを投影しがちです。家族を外敵から守り、経済的に支え、揺るぎない倫理的規範を示す、絶対的な守護者としての父。

しかし、現実に目を向けたとき、そこに立っているのは理想の守護者などではありません。

「威張る、怒鳴る、暴力をふるう、恐怖で服従させる」

そんな、あまりに低劣で卑小な支配欲にまみれた「生身の男」の姿です。

今回は、この理想と現実の絶望的な落差について考えてみたいと思います。

1. 「保護」という大義名分の消失

本来、家父長制がシステムとして機能するための絶対条件は、父が家族に対して「圧倒的な保護」を与えることでした。外の世界の荒波から家族という聖域を守り抜く強さがあるからこそ、家族は父に一定の敬意を払い、その指導権を認めてきたのです。

しかし、現代、あるいはかつての日本の家庭においても、この「保護」はしばしば「支配」へとすり替わっていました。家族を外敵から守るはずの力が、家族という最も弱い存在に向けられる。それはもはや家父長でも何でもなく、単なる「密室の独裁者」に過ぎません。

2. 「召使に英雄なし」という残酷な真実

「召使に英雄なし」という言葉があります。

どんなに世間で英雄と称えられる人物でも、その身の回りの世話をする召使から見れば、いびきをかき、だらしなく酒を飲み、些細なことで不機嫌になる、欠点だらけの人間にしか見えないという意味です。

この構図は、家庭内の父と家族の関係にもそのまま当てはまります。

父がどれほど外で「立派な社会人」を演じていようとも、家庭という密室で感情を爆発させ、暴力や暴言でしか自己を証明できない姿を見れば、家族にとって父はもはや「倫理的権威」ではあり得ません。

身近な存在であればあるほど、その人間の底の浅さは透けて見えてしまうのです。

3. 倫理的権威なき「支配」の末路

家父長制が「制度」として成立するためには、そこに従う側が「この人の言うことなら、従う価値がある」と思えるだけの倫理的な正当性が必要です。

しかし、恐怖や迷惑、あるいは経済的な囲い込みによって無理やり服従させている現状に、一体何の「正当性」があるのでしょうか。

倫理的権威を失った家父長制は、もはや制度ではなく、ただの「ハラスメントの継続」です。

そこにあるのは、家族の絆ではなく、単なる「力関係の不均衡」に過ぎません。

4. 落差を埋められない「未熟な権力」

日本の多くの父たちが陥ってきたのは、「家父長としての特権」だけを享受しようとしながら、その重責に耐えうる「精神的・倫理的な成熟」を放棄してきたという怠慢です。

その結果、理想の家父長像と、現実の卑小な自分との間の埋めようのない落差を、暴力や支配という安易な手段で誤魔化そうとしてきたのではないでしょうか。

結びに代えて:空虚な器を壊すとき

倫理的権威がないところに、真の家父長制は存在しません。

私たちが「家父長制の弊害」と呼んでいるものの多くは、実は家父長制ですらなく、単に「未熟な人間が、家庭という密室で権力を持ってしまった悲劇」なのかもしれません。

「父だから敬え」という時代は終わりました。

これからの家族に必要なのは、制度としての家父長制を延命させることではなく、対等な人間同士として、いかに信頼と倫理を築き直せるかという、極めて個人的で地道な対話なのだと感じます。