- 1.29 自己の神経精神医学

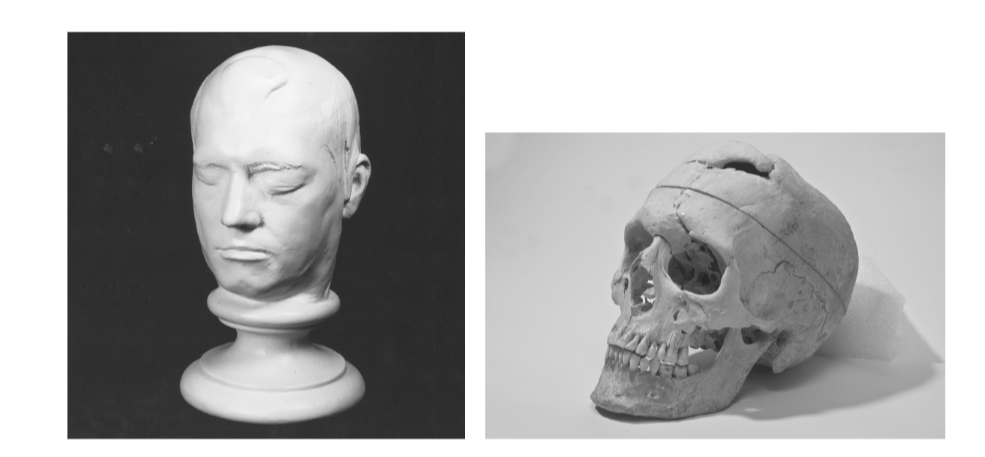

- 図1.29-1. フィニアス・ゲージのライフマスクと頭蓋骨

- 歴史的考察

- 自己表象の多次元性

- ヒトの発達的視点

- 臨床的視点

- 自己表象と自己変容を支える脳ネットワーク

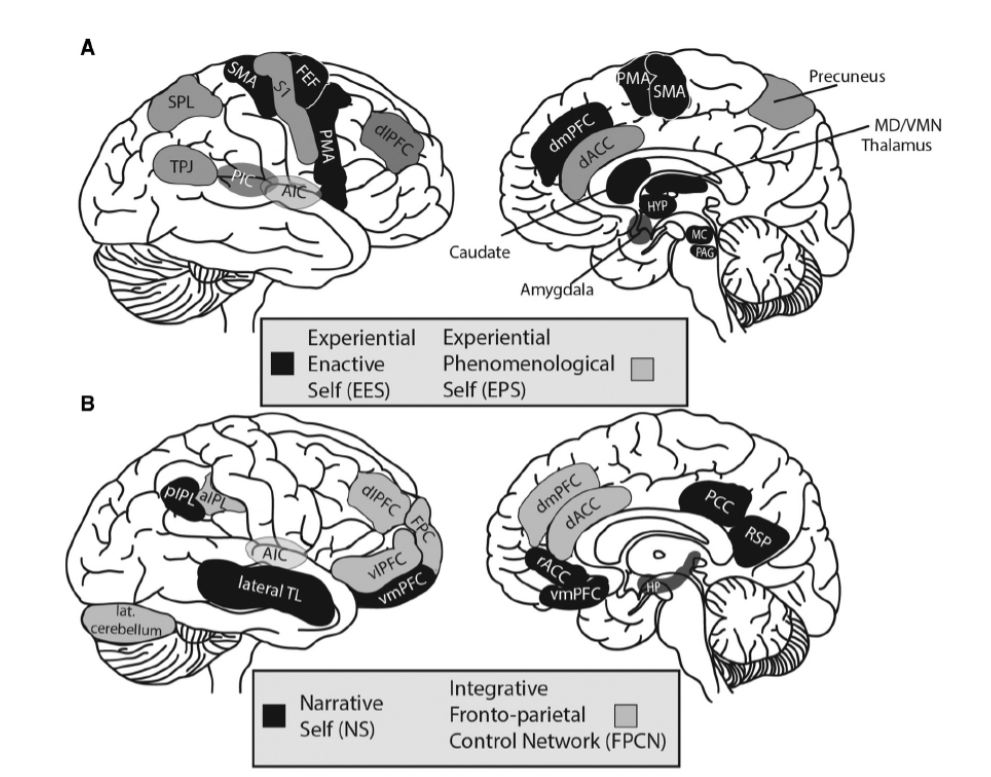

- 図1.29-2. 自己の異なる側面をサポートする機能的ネットワーク

- 統合失調症とその他の精神疾患

- 神経症候群

- 分離脳研究

- 自己と他者:視点取得と精神状態の帰属

- 自己認識の神経基盤:現在の理解

- 主体としての自己 (The Self as Agent)

- 主体感と随意(「意図的」)行動

- 自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

- サイケデリックス

- 将来の方向性

- 参考文献

- 自己の歴史的・理論的考察

- 自己の多次元性

- 自己の進化論的および発達的視点

- 自己の臨床的視点と病理

- 自己表象を支える脳ネットワーク

- 自己と他者:視点取得と精神状態の帰属

- 主体としての自己

- 自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

- サイケデリックスと自己

- 将来の方向性

- 1. 脳機能の歴史的理解

- 2. 自己表象をサポートする脳ネットワーク

- 3. 発達的視点と脳機能

- 4. 脳損傷と精神疾患における脳機能の障害

- 5. 自己と他者の区別、共感、主体性の神経基盤

- 6. 自己超越における脳機能

- 7. 将来の方向性

- 精神分析療法

- 認知行動療法(CBT)

- マインドフルネス指向療法

- サイケデリックス

- 自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

- 新技術の活用

- 自己超越の多様な表現

- 自己超越を支える神経生物学的メカニズム

- 自己発展の段階モデル (シェーンベルグとヴァーゴ、2019年)

- 自己超越とサイケデリックス

- 自己と非二元論的な自己概念

- 将来の方向性

- 実体論的理論は、自己を意識状態を支える特定の物理的特性(例:生物学的)を持つ経験の主体と見なします。一方、非実体論的理論は、自己を特定の物質的特性を欠く意識そのものとして記述し、自己同一化を幻想と見なします。

- フィニアス・ゲージの症例は、前頭葉の損傷が感情表現や調節、そして人格に劇的な変化をもたらすことを示しました。これは、自己と脳の特定領域との機能的な関連性、特に前頭葉の重要性について深い洞察を提供しました。

- I-selfは、自己主体性、自己認識、自己連続性、自己一貫性など、経験の主体としての自己を指します。Me-selfは、物質的自己、社会的自己、精神的自己など、知識と評価の客体としての自己を指します。

- フロイトの精神分析における**自我(ego)は、現実の原則に従って機能する精神の現実的な部分です。それは、原始的な本能的衝動であるエス(id)の欲求と、道徳的な良心である超自我(supereご)の要求との間で交渉し、バランスを取る役割を果たします。

- ハインツ・コフートの自己心理学における自己対象(self-object)とは、自己の特定心理的機能(承認、ケア、サポートなど)を果たす外部の人物または象徴的表象を指します。主要な3つの機能は、子供の価値を反映する「ミラーリング」、子供が強さや落ち着きを理想化する「理想化」、そして深い類似性や共同体意識を提供する「双子性」です。

- アーロン・ベックの認知行動理論における自己スキーマ(self-schema)**とは、自分自身に関する信念を含む耐久性のある認知構造を指します。不適応な自己スキーマは、経験の解釈を歪め、感情的苦痛や機能不全な行動を引き起こし、精神病理の発症と維持に寄与すると考えられています。

- S-ARTモデル(自己認識、自己制御、自己超越)は、ヴァーゴとシルバーズウェイグが提案した自己変容のためのシステムベースの神経生物学的モデルです。特定の瞑想技法とマインドフルネス訓練を通じて、感情調節不全の軽減と健全な心の発展を支える自己変容のプロセスを記述しています。

- 古典的なサイケデリック化合物は、主にセロトニン5-ヒドロキシトリプタミン2A(5-HT2A)受容体のアゴニストまたは部分アゴニストとして作用します。これらの受容体が脳の皮質ネットワーク、特に層5錐体細胞の頂端樹状突起に広く分布しており、幻覚やその他のサイケデリック効果を生成します。

- 分離脳研究は、脳梁切断によって2つの大脳半球が分離されると、それぞれの半球が独自の知覚、記憶、言語レパートリー、さらには好みや意思決定スタイルを持つことが示されました。これは、意識の通常の経験が統一されていると見なされがちであるにもかかわらず、その根底には並行プロセスが存在し、意識が本質的に「二元的」である可能性を示唆しました。

- オートポイエーシス(自己生産)は、生物学者のマトゥラーナとヴァレラによって提唱された概念で、自己を複製・維持し、非自己と区別できるシステムを記述します。人間においては、心身のプロセスが本質的に連動し、感情や世界認識が身体化された経験を通じて形成されることを示唆しています。

- 1. はじめに:自己の概念と学際的アプローチ

- 2. 自己の歴史的理解と概念的変遷

- 3. 自己表象の多次元性

- 4. 臨床的視点:精神疾患と自己の障害

- 5. 自己表象と自己変容を支える脳ネットワーク

- 6. 自己と他者:視点取得と精神状態の帰属

- 7. 主体としての自己(The Self as Agent)

- 8. 自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

- 9. サイケデリックス

- 10. 将来の方向性

- Q1: 「自己」はどのように定義され、その研究においてどのような歴史的、哲学的視点が存在しますか?

- Q2: 脳の損傷や発達は自己の概念にどのように影響を与えますか?具体的な症例や脳領域を挙げて説明してください。

- Q3: 「自己」の神経生物学的基盤を理解するための主要な脳ネットワークと、それらが自己の異なる側面をどのようにサポートするかを説明してください。

- Q4: 自己と他者の区別、および他者の精神状態を理解する能力は、脳内でどのように表象され、どのような脳領域が関与していますか?

- Q5: 「主体としての自己」(The Self as Agent)とは何ですか?その経験と障害はどのように調査され、どのような神経学的基盤が関連していますか?

- Q6: 「自己超越」(Self-transcendence)とはどのような経験で、どのような文脈で生じますか?また、それが自己発展の段階としてどのように位置づけられていますか?

- Q7: サイケデリックスは自己表象と精神衛生にどのような影響を与え、その作用機序はどのように理解されていますか?

- Q8: 自己に関する科学的理解の将来の方向性として、どのような新しい治療アプローチや技術の活用が期待されていますか?

1.29 自己の神経精神医学

デビッド・R・ヴァーゴ(Ph.D.)、デブラ・A・ガスナード(M.D.)、デビッド・A・シルバーズウェイグ(M.D.)

本章は、自己の翻訳科学として見なされる可能性のある考察の概要と、それが精神医学に持つ関連性を提供することを意図しています。現在の自己理解を深めるために、概念的な問題が歴史的および理論的視点の両方から議論されます。進化的、神経生物学的、および臨床的視点は、世界における自己であることの行為を支える現象学と機能に情報を提供します。「自己」に関する研究のための単一のパラダイムは存在しません。なぜなら、それは必ずしも単一の現象ではないからです。多様な分野が、個人(自己としての)とその様々な表現および関連性を独自に情報を提供します。しかし、自己の「問題」に取り組むこの科学的事業における概念的な収束は、より高度な自己科学プログラムがどこへ向かっているかという兆候とともに、引き続き現れています。精神医学の分野および意識の本質における自己の批判的な学際的分析に対する示唆が提供されます。

はじめに

簡単に言えば、自己表象は健康と病気における人間の行動の中心です。つまり、個人が自分自身の身体的および精神的存在を明確に自分のものであると経験し認識し、様々な種類の自己知識に基づいて行動する能力は、自分自身の行動を組織化し調整し、社会関係に従事するために不可欠です。最近まで、自己表象の重要性と、意識および臨床的健康と幸福を理解するためのその研究の価値は、科学界では一般的に過小評価されてきました。しかし、自己表象の側面に関わる様々な障害に関心を持つ臨床的および心理学的分野がより直接的に協力し、コミュニケーションを始めるにつれて、これは変わり始めました。哲学者、宗教学者、計算認知科学者、そして神経科学者は、客観的で観察可能な特性、一人称の経験、および特定の文脈に埋め込まれた生物物理学的システムの間にある説明のギャップに適用できる方法と技術を改善しています。本章は、臨床治療と神経精神医学研究への統合された包括的なアプローチを情報提供することを目的として、多様な学術分野から開発されてきた自己の様々なモデルを明確にすることを目指しています。自己の多面的な性質は、個人の幸福と人類全体の繁栄に深い影響を与え、意識と人類の進化を理解する上で不可欠な位置を占めています。

歴史的に、自己表象を対象とした科学的研究の相対的な不足は、主に、一般的に合意され、詳細に練られた概念的枠組みが調査を導き、データの解釈を制約する科学の他のほとんどの領域とは異なり、自己の科学的調査が普遍的な枠組みに根ざしていなかったという事実の結果でした。その結果、比較的断片化された事業となっていました。しかし、自己表象の科学が、意識の基本的な人間性を理解するための重要な洞察を提供するという認識は増しています。この見方では、自己表象の形式は、個人の時空間的視点を自分のものであると区別し認識することをサポートする操作、および個人の自己規定的な所有感と行動主体感を自分自身の精神的および身体的状態に関連してサポートする操作を含みます。自己表象と意識的経験の多くのモデルが提案されており、現在、明示的に多次元的な自己への首尾一貫した科学的アプローチのパラダイム的発展に貢献しています。

一般的な区別は、**実体論的(substantialist)理論と非実体論的(nonsubstantialist)**理論の間で行われます。これらはそれぞれ、物質的な自己の存在を肯定または否定します。実体論的理論は、自己を意識状態を支える特定の物理的(例:生物学的)特性を持つ経験の主体と見なします。非実体論的理論は、自己を意識そのものとして記述し、特定の物質的特性を欠いています。「非自己」を提唱する非実体論的理論は、主にインドの仏教の伝統に由来します。これらの伝統は、物質的な実体(例:身体、脳)との自己同一化は幻想であり、私たちの精神的苦痛の原因であると提唱しています。自己表象の実体論的理論とその構成的 opérations の共通の特徴は、自己の意識的経験をサポートするための神経プロセスへの自然主義的な重点です。神経生物学的証拠は急速に蓄積されていますが、脳または「孤立した脳」にのみ限定された見方を過度に強調すべきではない明確な理由もあり、むしろ学際的かつ複雑なシステム視点からの理論的根拠を強調すべきです。

図1.29-1. フィニアス・ゲージのライフマスクと頭蓋骨

前頭部に損傷があることに注目。「前頭葉損傷の結果を示す有名な症例に、鉄道作業員であった25歳のフィニアス・ゲージが関わっています。彼が爆発物で作業中に事故が起こり、鉄棒がゲージの頭を貫通しました。彼は生き残りましたが、両方の前頭葉が重度に損傷しました。事故後、彼の行動は劇的に変化しました。この症例は、J. M. Harlow医師によって1868年に次のように記録されています。『[ゲージは]気まぐれで、不敬で、時には最もひどい冒涜(以前は彼の習慣ではなかった)にふけり、仲間への敬意をほとんど示さず、自分の欲望と衝突する際には抑制や忠告に耐えられない…彼の精神は根本的に変化しており、彼の友人や知人は彼が「もうゲージではない」と言ったほどである。』」(ハーバード大学フランシス・A・カウントウェイ医学図書館医学史センター、ウォーレン解剖学博物館コレクションより)

自己に関する具体的な歴史的理解は、科学的方法論の進歩と並行して進化してきました。これらの発展により、自己表象、機能的脳解剖学、および神経ネットワーク理論を結びつける、ますます受け入れられる研究路線が可能になりました。例えば、18世紀後半から19世紀初頭にかけてフランツ・ヨーゼフ・ガルとJ. C. シュプルツハイムによって行われた機能解剖学における先駆的な研究は、異なる脳領域における精神能力の分布に関する初期の洞察を提供しました。この基礎研究は、ピエール・フルーランスやその他の著名な神経生理学者が提唱したその後の骨相学理論への道を開きました。ポール・ブローカとカール・ウェルニッケによる初期の脳病変研究は、様々な失語症を記述し、局所化された機能の結合主義モデルにつながりました。

眼窩前頭皮質(OFC)に損傷を負った鉄道作業員フィニアス・ゲージの症例(図1.29-1参照)は、感情表現と調節における前頭葉機能の理解に深い洞察をもたらしました。同様に大きな影響を与えたのは、難治性てんかんに対処するために海馬とその隣接組織の大部分を切除したH. M.の症例です。この症例は、記憶機能に責任を持つ特定の脳構造を解明する上で画期的なものとなりました。以前、カール・ラシュレーは『脳メカニズムと知性』(1929)を出版し、等電位の原則に焦点を当てた局所化理論を主張しました。ラシュレーは、複雑な機能が「構造的差別化とはほとんど独立して実行される」と推論しました。ロジャー・スペリーと彼の同僚が1960年代に、難治性てんかんのために脳梁を切断して2つの大脳半球を分離した個人に対して行った分離脳研究は、一方の半球の知覚と決定がもう一方の半球から有意に切断されていることを明らかにしました。これらの発見は、他の機能神経学的症例研究とともに、自己表象における必要な統一性と整合性という概念を打ち砕くのに貢献し、そのような統一性の正常な経験が、混乱や科学的介入の対象となる可能性のある根底にあるモジュール化された神経組織プロセスを覆い隠しているという認識をもたらしました。

最近の分野横断的な共同研究は、自己表象に関する新しい思考と、本質的に異なる、しかし依然として機能主義的な視点を刺激しています。例えば、認知および計算神経科学者、神経精神医学者、および認知行動神経学者の中には、実験研究のデザインと解釈を強化する概念を洗練し明確にするために、心の哲学者や宗教学者と協力することがあります。多くの現代モデルは、自己が何らかの個別の実体を超えて存在すると仮定し、自己であることの現象学と意識的経験、自己と他者の関係、生物の自己組織化、および世界に位置する自己の存在を支える脳と身体の自然主義的な基盤について詳しく説明しています。

パースペクティブ視点は、私たちの自己概念とアイデンティティの視点依存的な性質を強調します。この視点は、私たちが自己を理解し経験する方法が、文化的、社会的、さらには瞬間的な状況的要因など、様々な文脈によって本質的に形作られると主張します。他の理論は、私たちの自己表象に対する身体化された視点を強調します。これは、私たちの身体的相互作用や、飢餓や疲労などの生物学的状態を含む、空間を移動する方法を通じて構築されます。クリストフらが提唱するモデル(2011年)は、感覚運動統合と恒常性調節の求心性-遠心性プロセスが、概念的処理を必要とせずに、知覚と感情の身体レベルで自己特異的な、行為主体的な視点を実装すると提案しています。ここで、自己特異的な自己表象と自己関連的な自己表象の区別がなされます。自己特異的なプロセスは、明示的な自己概念なしにエージェント自身の行動と本質的に関連しています(例:自己は世界との相互作用を通じて特定される)が、自己関連的なプロセスは、自分の知覚イメージまたは精神的概念に対する自己の何らかの特徴の評価を含みます。世界で自己であるとはどういうことかという一人称の経験は、フランシスコ・ヴァレラや他の現象学者によって、「そこにいることの経験」を組み込んだ心の身体化の科学によって支えられる「直接的知識」としても記述されています。マルティン・ハイデッガー、エドムント・フッサール、モーリス・メルロ=ポンティなどの哲学者は、意識の流れから分離して存在せず、本質的に非概念的かつ前反射的である直接的経験を通じて、現象学を哲学的な伝統および自己の分析的記述として確立しました。この視点から、多くの表象システムと理論が提案されています。トーマス・メッツィンガー(2010年)は、彼の現象学的自己モデル(PSM)を通じてこれらの視点を統合しようと試みています。デビッド・ルドローフ、カール・フリストン、および同僚が提案した予測意識モデル(2017年)は、意識を支えるパースペクティブな現象学的構造に基づき、具現化された行為主体的な自己を制御するための認知および情動ダイナミクスの変調を記述する、自由エネルギー最小化モデルのアクティブ推論を構築しています。バーナード・バールス(2005年)は、現象学的意識とアクセス可能な意識の両方を説明しようとするグローバルワークスペースモデルを提案しました。メッツィンガーのPSM理論、カール・フリストンの自由エネルギー原理理論、およびアニル・セスの階層的ベイズ推論の活用はすべて、自己の本質に関する哲学的および計算的理解と存在論的主張に貢献してきました。自己表象の本質に関する科学的探求は、記述のレベル(心理学的および行動レベルから計算、神経生理学、およびシステムレベルの記述まで)と、人間の発達を通じて変化し、他の動物種にも存在する可能性のある関連能力の点で、明らかに広がりを見せています。

歴史的考察

紀元前500年から1000年にさかのぼるヒンドゥー教ヴェーダ文献と仏教経典はすべて、自己の本質への洞察が究極の救済の形であると記述しています。紀元前500年頃に書かれたヒンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』には、「自己の真の知識は救済へと導くのではなく、それ自体が救済である」とあります。曹洞宗の開祖である道元希玄は、「道を学ぶということは自己を学ぶということである。自己を学ぶということは自己を忘れるということである。自己を忘れるということは万物に悟らされるということである。万物に悟らされるということは、自己と他者との間の障壁を取り除くということである」と述べています。ヴェーダにおける自己の記述と自己反省の救済論的側面は、魂に似た不変の自己(サンスクリット語:アートマン)を記述しているのに対し、道元と同様の仏教の記述は、自己の非二元的な性質、その無常性、そして精神的な苦しみが自己、自己同一性という幻想的な概念への執着、および精神的習慣や社会的条件付けのレンズを通した世界の歪んだ解釈によってどのように現れるかについて、さらに詳しく述べています。

ヒンドゥー哲学の救済論的レンズと仏教の精神的教えを通じて広範な研究が行われてきましたが、社会的に受け入れられている自己への知的関心は、社会文化的要因によって時代とともに明らかに変化してきました。例えば、西洋では、中世の衰退とそれに伴う支配的な組織文化としての宗教の衰退以前は、社会生活のあらゆる側面において、自己よりも共同体の概念に重点が置かれていました。共同体の重要性は、個人とその個人的利益の重要性を覆い隠す傾向があり、それらは支配的な文化によって本質的に偏見があり「利己的」である人間の性質から生じると見なされていました。理想的には、共通の利益と精神的な達成のために、自己利益は抑制されるべきでした。

社会思想における大きな変化は、14世紀にルネサンスが始まり、個人的なものと世俗的なものにより焦点が当たるようになったことから始まりました。その後、18世紀の啓蒙時代には、合理性、体系化された思考、科学が重視されるようになりました。これらの時代には、個人、個人的アイデンティティ、および個人的表現がますます価値を持つようになりました。デカルト(1637年)は、自己は身体と同一ではないし、いかなる物理的なものとも同一ではないと提案しました。代わりに、彼は有名な結論として、本質的な自己――「我は存在する」と主張する自己――は非物理的で意識的なものであり、非物質と物質のデカルト的二元論を生み出しました。「我思う、ゆえに我あり(Cogito, ergo sum)」です。技術的な発展も役割を果たしました。興味深いことに、この点でより重要な技術的発展の1つは、西ヨーロッパにおけるガラス産業の台頭と、鏡が一般商品として確立されたことであると示唆されています。鏡が広く利用可能になったことで、人類史上初めて、個人は自分自身の顔を安定した正確な形で表現できるようになり、それによって自分自身を異なる見方で捉えることができるようになり、より頻繁な内省を含む自己考察が促進されました。それ以来、政治的および経済的変化、ならびに資本主義社会の台頭は、特に北米と西ヨーロッパにおいて、まさに個人主義の文化を促進してきました。このような力はすべて、個人の概念と自己と主観性の本質を、かつてないほど科学的レンズを通して検討し、概念的に詳しく説明できる現代の知的風土に貢献してきました。

しかし、現代において議論が展開されるにつれて、自己の概念化は決して均一ではありませんでした。知的議論における根本的な問いの1つは、実際には自己というものが存在するのかどうかというものであり、非実体論的、非自己理論を支持しています。デイヴィッド・ヒュームは、1739年の『人間本性論』で、悪名高くも、自分自身の中を探しても多くの知覚は見つかるが、それらを結びつけるものは何も見つからないと述べました。ヒュームは、内省は感覚的、感情的、認知的、その他の身体的プロセスの絶え間ない変化の連続しか明らかにしないと結論付けました。ヒュームの自己否定以来、ドイツの伝統におけるフリードリヒ・ニーチェや分析哲学の伝統におけるルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインなど、他の影響力のある哲学者もまた、自己は、その用語を使用する者にとっては有用性があるかもしれないフィクションとして最も合理的に理解されるべきであり、現実には実際の物質や根拠を持たない、「自己とは単に物語の中心」であると主張しています。アメリカの哲学者ダニエル・デネットが有名に述べたように、自己は単に「語りの中核」であるというのです。フランスの小説家で哲学者であるジャン=ポール・サルトルは、私たちが自己を信じることに「呪われている」と述べることで、この不整合を要約しています。

一部の科学者にとって、「自己」という言葉自体が、脳内の実体が脳プロセスと行動を制御するという問題のある概念と関連付けられてきました。例えば、「ホムンクルス」という用語は、身体の異なる部分に対応する感覚入力と運動出力を示す脳内の地図を記述するために使用されます。これらはしばしば歪んだ人間の姿として描かれ、各身体部分のサイズは脳領域の量に比例します。しかし、ホムンクルスの存在は経験の主観的性質を説明せず、無意識のうちにデカルト的二元論、つまり心と体が別個の実体であるという考えを支持しています。多くの科学者は、生物学的および進化的圧力の考察を通じて、個々の生物の主観性と個人的状態の所有感というプロセスに焦点を当ててきました。神経科学者のロドルフォ・リナスとウォルター・フリーマンは、例えば、移動可能な生物が個々の生物としての生存能力を維持することを可能にする特性の場所を指すために「自己」という用語を使用しています。**オートポイエーシス(自己生産)**は、1970年代に生物学者のウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラによって導入された概念で、自己を複製し維持し、非自己と区別できるシステムを記述します。ヴァレラは、人間は心身のプロセスが本質的に連動しているオートポイエーシス的実体であると示唆しました。例えば、感情は単なる抽象的な経験ではなく、生物全体に影響を与える生理学的要素を持っています。同様に、私たちが世界を認識し関与する方法は、私たちの身体化された(embodied)および能動的な(enactive)経験によって形成され、それらはまた私たちの認知的および感情的状態によって形作られます。これは、オートポイエーシスシステムに典型的な、身体と心臓の間の循環的または再帰的な関係を作り出します。ニクラス・ルーマンのオートポイエーシス社会学理論(1995年)は、社会と、複雑なコミュニケーションを通じて相互接続された機能的に分化した社会システムとをさらに区別し、集団力学が個人レベルと集団レベルで自己同一性に貢献する可能性を示唆しています。彼らの定式化の詳細は異なりますが、多くの理論は自己を比較的な視点から考察し、「自己」の主要な必要性は、行動または移動可能な生物の環境における目的指向行動の能力に関連すると見なしています。つまり、活発な運動ができない生物とは対照的に、移動可能な生物は、自分たちの行動が環境に与える影響を予測できる必要があります。そうでなければ、彼らの行動の結果は無目的で潜在的に危険なものとなるでしょう。彼らは自分たちの行動を「所有」できる必要があり(ただし、これは意識的である必要はない)、自分たちの行動の効果を環境における他の力に起因する効果と区別できる必要があります。

このような基本的な生物学的プロセスは、時間とともに自己物語を誘発するのに役立つ、より複雑な認知プロセスとも区別されてきました。進化論と古神経学の分野は、ホモ・サピエンスの生存の要求を支えるための生物学的プロセスの進化を記述してきました。例えば、特定の基本的かつ核となる構造は、独自の調節神経生理学を伴う複雑さの層(例:原始自己および核自己)を通じて進化すると記述されてきました。人類の進化における複雑な認知の出現に伴い、推論、問題解決、学習への圧力が前頭葉の発達と反省の能力に影響を与えました。エンデル・タルヴィングのような理論神経科学者は、意識的な自己認識と記憶の視点から意識を理解しようと試みてきました。例えば、タルヴィング(1983年)は、自己認識の理論的立場を**自伝的意識(autonoetic consciousness)と記述しています。タルヴィングは、エピソード的出来事のこの意識を、自身の過去の存在の真実の部分と定義しています。カール・フリストンとパトリシア・チャーチランドは、自己概念が根本的に記憶、または「記憶的(mnemonic)概念」に根ざしているという考えを拡張し、詳しく説明しています。彼らの枠組みでは、自己は単なる静的な概念やアイデンティティではなく、動的で自己組織化する生物学的システムです。このシステムは、計画、意思決定、知覚を含む脳の様々な操作に一貫性をもたらすのに役立つ、複雑な組織化ツールの配列として機能します。本質的に、彼らは自己が一種の内部コーディネーターとして機能し、異なる認知プロセスを統一された一貫した経験に整合させようと提案しています。このアプローチは、脳を不確実性と矛盾を絶えず減らそうとする適応システムと見なしています。このモデルにおける自己は、様々な神経的および認知的プロセスを「一貫化」または同期させることによって、この不確実性を乗り越えるのに役立ちます。生物学的システムと一人称現象学との間のギャップを埋めるために、フランシスコ・ヴァレラ(1971年)は、脳内の神経計算だけでなく、脳、身体、環境間の動的な相互作用から生じる、創発的で多層的な自己を説明する神経現象学的視点を提唱しました。これは、生物がその行動と知覚を通じて世界を「演じる(enact)」、すなわち世界を創造するという、彼のより広範な作動理論(enaction)**の枠組みと一致しています。

観察の第一人称、第二人称、第三人称の視点におけるこれらの調査の機会の中で、認知科学、神経科学、そして学際的な神経精神医学の分野は、自己表象の範囲を支える神経生理学的基盤を、瞑想的伝統の進化的、治療的、そして変革的価値と統合しています。

健康的で年齢に応じた心理機能の発達的アプローチは、社会構造への個人の埋め込みの機能としての自己の遺伝的、感覚運動的、および行動的進化に関する私たちの理解に大きく貢献しています。自己の現在の概念と、人間の文化、社会、発達、および臨床的健康におけるその役割は、人間精神の漸進的な進化と、唯一自己認識的で自己意識的な種(ホモ・サピエンス)としてのその運命の部分的な実現を理解する上で非常に重要です。

自己表象の多次元性

科学文献では、認知自己、概念自己、中核自己、最小自己、生態学的自己、身体化された自己、創発自己、物質的自己、社会的自己、対人自己など、25以上の自己の概念または側面が特定されています。ウィリアム・ジェームズは、自己を主体としての自己(I-self)と客体としての自己(Me-self)という、分離可能でありながら密接に関連する2つの側面として区別しました。彼はまた、主体としての自己には、自己主体性(自分の思考と行動の所有感)、自己認識(自分の内的状態、欲求、思考、感情の認識)、自己連続性(時間とともに同じ人物であるという感覚)、および自己一貫性(単一で一貫性のある、限定された実体であるという感覚)が含まれると特定しました。彼の客体としての自己の構成要素には、彼が「物質的私(material me)」、「社会的私(social me)」、「精神的私(spiritual me)」と呼んだものが含まれており、これらは観察者の視点から獲得される自己に関する様々な種類の知識の集合体として概念化され、その詳細は互いに矛盾する可能性も持っていました。

ジェームズの枠組みの詳細は異論を唱えられてきましたが、彼の一般的な区別は、この分野のその後の多くの研究において実行可能なヒューリスティックとして残っています。最近まで、より経験的な注意は後者、すなわち自己が知識と評価の対象である自己に払われてきました。これは、それとその派生(例:個人の「自己概念」や「自尊心」)が研究者や研究参加者によって比較的容易に問い詰められ、明確にされるためです。個人を主体として定義する、より暗黙的で捉えにくい認知プロセスは、自己発達の理論と研究において、ごく最近になって重要性が増してきました。これは主に、学際的な共同研究、実験パラダイム、方法、技術の進歩によって、個人が複雑な方法で思考し行動するのを支える神経生理学的および心理社会的メカニズムへの洞察が促進されたためです。

例えば、ショーン・ギャラガー(2013年)は、自己処理の置かれた、拡張された、物語的、心理的、間主観的、最小経験的、最小身体化された側面を通じて、これらの次元をさらに整理する自己のパターン理論を提案しました。科学的言説、臨床的健康、哲学の分野で進歩が見られた領域では、「自己」という概念の単一の明確な指示対象が存在しないこと、また現象界に単一の、固定された、または独立した自己が存在しないことがますます明らかになっています。「自己」という概念の特性で、「自己」処理のすべてのインスタンスに存在し、「非自己」または「他者」処理のすべてのインスタンスに存在しないというものもありません。「自己」が時として定義される特性や特徴(例:特定の種類の精神現象であること、特定の種類の機能を持つことなど)は、その概念が使用されるすべてのインスタンスに当てはまるわけではなく、そのいずれもが自己に固有のものではありません。

比較進化的およびヒト発達的視点から行われた研究は、変化する自己の概念に関してこれを説明するのに特に役立ちます。重要なことに、これらの両方の視点は、生物の生物学と適応機能の考察に基づいています。動物界全体およびヒトの個体発生において、神経系で操作化される自己表象プロセスは、その複雑性の程度とそれがサポートする自己表象現象において明らかに変化します。しかし、これらの進化的および発達的視点から見ると、「自己」は、個人(より具体的にはその神経系)が知覚、計画、決定を組織化し、競合する利益を持つ独立して機能するシステムのグループとしてではなく、一貫性のある、身体化された全体として行動できるようにするメカニズムまたは手段の集合体と見なされる場合もあります。実際、このような一貫性が著しく崩れたときに、自己病理が存在すると考えられ、影響を受けた個人は(十分な洞察力があれば)自分の経験や行動の側面が自分にとって「異質」である、または自分で管理できないと報告する場合があります。

比較進化的および古神経学的視点

様々な動物種を研究する科学者は、生物がどのように自分自身を自分自身に表象するのかという問題に関心を持ってきた人々の中にいます。このような科学者は、種間の特定の身体構造と能力の保存または喪失(この場合、生物が自分自身の側面が自分自身のものである、または自分自身に属していると認識する能力の保存または喪失)を考慮するため、そのような能力が存在する「理由」について生理学的(近接的)および進化的(究極的)な説明を提供できることがよくあります。

より複雑な生物とは対照的に、単純な脊椎動物は、自己表象能力が非常に限られていることが観察されます。これらの単純な動物では、そのような能力は、内臓およびその他の内部信号と外部世界の知覚を調整するメカニズムに限定されており、これにより、自分自身の境界や自分自身の行動の効果を環境内の他の現象と区別し、生存を可能にする応答を生成することができます(例:有害な刺激が知覚されたときに手足が引っ込められる)。この単純なレベルでは、応答の調整は自動的かつ暗黙的です。経験の主体または行動のエージェントである「自己」の意識的な認識はありません。

このような調整された、たとえ限定的であっても処理の集中化は、より高レベルの自己表象が基づく神経生物学的基盤です。個々の生物の基本的な生存機能を支える暗黙的に調整された反射的処理と、自己認識に関連する計算的に洗練された反射的処理との間の相互依存関係に関する広く認識されている見解は、アントニオ・ダマシオとヤーク・パンクゼップによって提供されています。両方の学者は、自己の根源的な原始的側面を構成する上で感情の重要性について同意していますが、パンクゼップの研究は、より複雑で、ヒトに特有の二次的感情の基礎として、種間で保存されている感情の根源的で普遍的な側面に焦点を当てています。一方、ダマシオは、感情と認知の複雑な相互作用、特に人間の意識と意思決定に関連するものに焦点を当てる傾向があります。ダマシオのモデルでは、「プロト自己(proto-self)」は最も基本的なレベルの自己表象であり、体の内部状態を無意識的にマッピングする分散神経パターンの集合から構成され、「中核自己(core self)」や「自伝的自己(autobiographical self)」などのより複雑な自己の形態の基盤として機能します。パンクゼップは「プロト自己」という用語を使用しませんが、行動と生理学に影響を与える感覚運動入力と出力と相互作用する脳の皮質下領域に組み込まれた根源的な感情について記述しています。パンクゼップとダマシオが提唱する自己の多層モデルは、体と環境の相互作用から生じるより基本的な非意識的プロセスの上に、ヒトで発達した自己の複雑な側面をマッピングする、生物学的、心理学的、社会的側面を統合した自己のニュアンスのある理解を提供します。

古神経学の文献もまた、言語発達、道具の使用、認知スキルの発達といった複雑な社会現象の出現と脳の解剖学的変化が一致する人類進化の転換点を示唆しています。脳の変化とそれに関連する機能的進歩は、初期のヒト科の祖先の頭蓋骨で見つかった形態学的変化を通じて示唆されています。現在のヒトの頭蓋容量(約1,350〜1,400 cm3)が、最も初期のヒト科の祖先(アウストラロピテクス類で約450 cm3)の3倍の大きさであることに加えて、前部前頭皮質が、私たちの最も近い祖先であるチンパンジーやボノボよりも相対的なサイズで2倍大きいことが判明しています。後述するように、前部または**前頭極皮質(FPC、ブロードマン領域10)**は、高次の複雑な認知処理(例:展望記憶、メタ認知)に独自に関与しており、より複雑な自己反省プロセスを促進するために独自に配置されています。前頭極の組織の側面は、皮質層の相対的な幅や接続に利用可能な空間を含め、ヒト科の種間でわずかに異なります。BA10は、絶対的にも脳の他の部分と比較しても、ヒトの方が類人猿よりも大きい。ニューロン間の水平方向の間隔距離は、ヒトの前頭極で他の種よりも30%大きいことが観察されており、複雑な樹状突起の分岐と前頭構造間の相互接続のより多くの機会を示唆しています。比較生物学の他の視点からは、社会脳仮説に疑問が呈されており、社会の複雑さよりも生態学的要因が、霊長類種の進化における脳のサイズを最もよく予測すると示唆されています。DeCasienらが2022年に提供した比較生物学からの現代的な洞察は、比例して大きい人間の前頭前野が適応的な特殊化を表すものではない可能性があり、むしろ、より広範に分散した神経ネットワークとの統合におけるその役割が、自己のユニークな進化を理解する上でより関連性が高いかもしれないと強調しています。

ヒトの発達的視点

健康的で年齢に応じた心理機能の発達的アプローチは、個人が社会構造に組み込まれる機能としての自己の遺伝的、感覚運動的、および行動的進化に関する私たちの理解に大きく貢献しています。児童および青年期の発達研究者は、人間を単一の存在としてではなく、自己同一性の根底にある能力が時間とともに、そして他者との関係において現れ成熟する、統合された多次元的な存在として記述しています。この社会発達的視点は、私たちの自己感覚が孤立して形成されるのではなく、少なくとも部分的には私たちの社会的役割と他者が私たちをどのように見ているかを通じて形成されると主張します。チャールズ・クーリーの「鏡に映る自己」のような概念もこの範疇に入り、自己同一性の形成における社会的な承認とフィードバックの役割を強調しています。自己の社会的に構築された側面は、社会システムにおける個人の社会的役割や、社会的アイデンティティの他の側面に依存しています。

一部の発達理論家は、ウィリアム・ジェームズの枠組みを用いて、幼少期から青年期にかけてますます分化し統合される視点の間で変動する自己表象の複雑さを考察しています。**主体としての自己(Self-as-subject)と客体としての自己(Self-as-object)**は、ジェームズによって提案された自己表象の2つの一般的な領域であり、健全な発達にとって極めて重要であると考えられています。具体的には、個々人が自分自身について考えること、あるいはどのような発達段階で世界でどのように行動するかという構造と内容は、特定の認知的および自己特定能力の獲得に依存します。これらの学習された視点は、個人が発達の段階を通じて、自分自身について内省的に知っていることを暗黙的に示し、明示的に報告できる方法に影響を与えます。例えば、主体としての自己、すなわちI-自己の発達に関する証拠の一つは、乳児が生後0〜2ヶ月では比較的長い固視時間を示すのに対し、生後2〜6ヶ月では比較的短い固視時間を示すことです。これは、乳児が選択された対象(例:養育者の顔)に固視し、それを区別することを自動的に(努力を要せずに)学習する遺伝的にプログラムされた感受性期間を反映している可能性があります。その後、時間と空間的に近くにある他の対象に注意を移し、それによって経験のセットを結びつけ始める期間が続きます。

客体としての自己、すなわちMe-自己は、表象的構成概念の発達を通じて、2歳までに著しく支配的になり始めます。2歳から4歳までの幼児は、自分自身の物理的(例:「私は金髪だ」)、社会的(例:「私には3人の兄弟がいる」)、または心理的(例:「私は幸せだ」)な個別の属性を構築することができます。しかし、この年齢では作業記憶の限界のために、いくつかの特徴を同時に心に留めることができないため、2つのそのような構成概念を一貫した自己像に統合することはできません。また、彼ら(または他者)が相反する属性(例:良いと悪い)や、同じ価数(例:怒っていると悲しい)、または反対の価数(例:嬉しいと悲しい)の異なる感情を同時に持つ可能性があることを認識することもできません。7歳から9歳の中期児童期になって初めて、子供たちは自己に関する肯定的な概念と否定的な概念を統合する能力を獲得し、それ以前に見られたような自己に関する全か無かの思考に陥りにくくなります。

同様に、乳児でさえ他者(特に重要な社会化エージェント)が自分に対して反応を示すことを知覚できますが、幼児期から中期児童期になって初めて、子供たちは他者の視点を認知的に理解し、他者が特定の視点を持っており、自分や自分の行動を積極的に評価していることを認識するという、メンタライゼーションの能力を獲得します。この視点取得とメンタライジング能力が発達するにつれて、それは子供たちの指針として機能し始め、他者が自分に何を期待しているかをより識別し、自分自身の行動をますます制御できるようになります。エリク・エリクソンの画期的な著作『児童期と社会』(1950年)で導入された心理社会的アイデンティティの概念と一貫して、ローザーとペック(2009年)は、個人の個人内自己同一性構造と、彼らが現在晒されている個人外自己同一性構造との関係的文脈において、自己同一性を発達的に記述しています。彼らの基本的な自己レベル(BLoS)モデルでは、この関係的同一性は、すべての人間が特定の人生の道を交渉する、より大きな多層システム(身体、心、社会的および物理的世界)内の特定の自己-他者部分プロセスを指します。しかし、青年期になって初めて、視点取得は自己に対する他者の期待の認識を超え、自己を独立かつ抽象的に評価する洗練された能力へと拡張されます。この発達段階では、内省の劇的な増加が観察され、一部の個人ではうつ病や社交不安症への脆弱性の増加と関連しているようです。コンテキストにおける自己の基本レベル(BASIC)モデルは、個人の自己/アイデンティティという有利な点から自己の発達的変化をさらに拡張しています。ここで、自己/アイデンティティは、個人がその物理的および社会的世界に存在する身体化された方法を、それらの世界の提供するものと制約、彼らの習慣的な意識状態、および自己、社会的他者、世界の心理的表象の複雑なシステムを巻き込む多層現象として定義されます。

最近の発達認知神経科学の研究も同様に、青年期を深い社会認知変化の期間として記述しています。この期間における自己同一性、自己意識、および社会における独立した個人としての社会関係の発展に重点が置かれていることを考えると、発達中の脳の変化は、自己の神経相関を特定する手がかりを提供します。脳の発達に関して、多くの神経画像研究は、思春期前の子供と青年(12歳以上)の脳の間で、白質と灰白質の密度に違いがあることを明らかにしています。皮質灰白質密度に関して、感覚および運動脳領域が最も早く成熟し、前頭葉と頭頂葉皮質が12歳頃にピークを迎えます。青年は、思春期前の子供と比較して、前頭皮質と頭頂皮質において、一貫して白質の体積が高く、灰白質の体積が低いことが示されています。白質の増加は20代まで続き、軸索の髄鞘化とシナプスの増殖の継続を反映していると解釈されています。**幼少期から青年期にかけての灰白質の急激な減少は、背外側前頭前野(dlFPC)と頭頂皮質で一貫して発見されており、これらの領域におけるシナプス刈り込みを示唆しています。**メンタライジングおよび自己知識検索課題中の青年と成人を対象とした他の研究では、背内側前頭前野(dmPFC)、特にFPCが成人よりも子供でより活性であることが判明しており、この領域が自己と他者の関係を発達させる上で深く関与しているが、これらの機能が発達後期により日常的になるにつれて関与が少なくなることを示唆しています。

ジェームズの枠組みと提案された発達的アプローチの一般的な有用性にもかかわらず、現時点では自己表象現象の標準的な発達分類学について明確なコンセンサはありません。これは、自己とその概念化に関する議論が、時にはかなり論争の的となる成人集団の研究で特に顕著です。ライフスパン全体の自己同一性は、社会的および文化的圧力の文脈における経験に大きく影響されると考えられています。比較進化的、ヒト発達的、瞑想的、および伝統的な(成人ヒト)調査アプローチ間の重要な協調は、将来の「自己」に関する研究のための広く適用可能な理論的枠組みを提供する可能性が高いでしょう。

臨床的視点

フランス系キューバ系アメリカ人のエッセイスト、アナイース・ニンは、1961年の著書『ミノタウロスの誘惑』の中で、「私たちは世界をあるがままに見るのではなく、私たち自身のあり方として世界を見る」と述べています。仏典の重要なテキストである『ダンマパダ』にも、「私たちの人生は私たちの心によって形作られる、なぜなら私たちは考えるものになるからだ」と記述されています。両方の視点は、生物学的素質に影響を与え、人格特性、持続的な行動特性、および習慣に大きく貢献する可能性のある知覚と思考内容を暗示しています。例えば、マインドセットに関する新たな研究分野では、特定の知覚と思考の方法が、私たち自身について、そして世界とどのように相互作用するかについての核心的な前提と期待に貢献することが示されています。これらのマインドセットは、プラセボ効果とノーセボ効果に寄与し、健康転帰と関連する神経生理学に強い影響を与えます。例えば、病気、運動、回復の見込みに対する特定のマインドセットと精神的アプローチによって引き起こされるプラセボ効果の影響は、様々な疾患における意味のある臨床的改善の43%から71%を占めることが示されています。これには、疼痛管理、不安やうつ病の軽減、呼吸器および心血管系の問題、神経変性疾患の治療、免疫機能の強化、術後回復、さらには早すぎる死亡率の減少も含まれます。同様に、ネガティブ志向のマインドセットと関連する習慣的な思考プロセスは、メンタルヘルスに負の影響を与える可能性のある自己同一性スキーマに貢献します。

自己表象の科学的調査を促す初期の多くの研究は、精神疾患を持つ青少年および成人の患者の治療という臨床的文脈で生まれました。ジークムント・フロイトは、人間の精神の三部構造モデルの貢献で最も著名に認識されています。フロイトの人格理論(1923年)は、精神を**エス(id)、自我(ego)、超自我(superego)**の3つの部分に構造化されており、これらすべてが私たちの人生の異なる段階で発達すると見なしました。これらは神経生理学的相関を持たない暗黙のシステムであり、幼少期の経験に基づいた自己同一性の発達に直接関連しています。本質的に、自己は(1)性欲や攻撃的衝動、隠された記憶を含む精神の原始的で本能的な部分であるエス、(2)道徳的な良心である超自我、および(3)エスの欲望と超自我の間で交渉する現実的な部分である自我から構成されると記述されました。フロイトの理論は、成人期の精神疾患を改善するために自己関係を解体するための精神分析技法を確立するのに役立ちました。

ハインツ・ハートマン(1946年)は、フロイトの自我心理学を基盤とし、個人の環境への適応能力を促進する自我の生得的な能力を提案しました。これには、認知、知覚、および運動の協調が含まれていました。ハートマンが「平均的に期待される環境」と呼んだ通常の条件下では、これらの能力は、リビドー的傾向と攻撃的傾向から自律性を備えた自我機能へと発達しました。

オーストリア生まれのアメリカの精神分析医であるハインツ・コフートは、精神病理の治療のための精神力動理論をさらに発展させ、自己の発展的側面と対人関係の役割に焦点を当てた自己理解を強調しました。彼の研究は時間とともに進化しましたが、1962年までに、健全な自己対象関係の形成に貢献するいくつかの主要な要素を概説しました。ハインツ・コフートの自己心理学において、「自己対象(self-object)」という用語は、自己のために特定の心理的機能、特に承認、ケア、およびサポートの領域で機能する人物または象徴的表象を指します。本質的に、自己対象とは、私たちの外部環境に存在する実体であり、通常は親、介護者、教師、メンター、そして後には仲間や恋人などの重要な人々であり、その機能と反応は私たちの自己感覚を発達させ維持するために不可欠です。コフートは、自己対象が、特に形成期において、まとまりのある健全な自己につながる経験を提供するために重要であると主張しました。これらの経験は、一般的に次の3つのカテゴリーに分類されます。

- ミラーリング(Mirroring): 親や介護者の形をした自己対象は、子供自身の価値観や価値を反映します。このミラーリングによる承認は、子供に活力と有効性の感覚を与えます。

- 理想化(Idealizing): この機能では、自己対象は、子供が恐怖や不安定感を転移できる強さと落ち着きの人物として機能します。子供はこの強力で養育的な人物を理想化し、彼らのようになりたいと願い、彼らの資質を自分自身の自己感覚に吸収します。

- 双子性(Twinship)(または分身(Alter Ego)): 双子性の自己対象とは、個人が深い類似性または類似感を感じる相手のことです。これらの関係は、しばしば自分自身の存在感と共同体への帰属感を裏付ける役割を果たします。

重要なことに、自己対象の必要性は、私たちが年を取るにつれて完全に消滅するわけではありません。成人もまた、まとまりのある自己感覚を維持し、自己の一貫性の混乱を修復するために、しばしば親密な関係、友情、またはメンターシップを通じて自己対象の経験を求めます。コフートの理論は心理療法に革命的な示唆を与え、治療の成功はしばしばセラピストが患者にとって自己対象となること、すなわち患者の以前の人生で欠けていた、あるいは欠陥があったかもしれないミラーリング、理想化、および双子性の経験を提供することにかかっていると示唆しました。マーガレット・マーラー(1897-1985)、メラニー・クライン(1896-1971)、オットー・カーンバーグ(1928)などの対象関係論者もまた、自我心理学の発展に貢献し、初期の対象関係と自己発達の段階の重要性を認識しました。対象関係論者は、人格発達、自己と他者の内部表象の発達、および対人関係の初期理解における初期の母子関係の中心性を認識しました。

分析心理学を創設したスイスの精神科医で精神分析医であるカール・ユングは、自己を単なる意識的な自我だけでなく、意識的要素と無意識的要素の両方を含む、より大きく、包括的な構造として記述しました。ユングの枠組みにおける自己は、全体としての精神の中心的な組織化原理として機能し、全体性と統合を目指します。ユングは『人間とその象徴』(1964年)や『記憶、夢、省察』(1962年)といった画期的な著作で、自己を意識的な心(自我)、弱さ、欲望、本能を含む無意識(影)、内なる相反する性別特性(アニマ/アニムス)、公衆の場で仮定する社会的仮面や外見(ペルソナ)、そして人間の経験を形作る生得的な無意識の普遍的パターンやイメージ(自己元型)を含むものとして記述しました。最後に、ユングは自己の集合的無意識次元を記述しました。これは、人類の歴史の過程で蓄積されてきた元型と集合的経験の貯蔵庫を反映しています。

20世紀中盤の行動主義と認知心理学の台頭は、精神病理を説明する認知行動理論に大きな影響を与えました。認知行動療法(CBT)の創始者の一人であるアーロン・ベックは、個人の自己概念、そして最終的には感情的および行動的反応を形作る**「スキーマ」**の役割を概念化しました。ベックのモデル(1979年)では、「自己スキーマ」とは、私たち自身に関する信念を含む、耐久性のある実体化された認知構造を具体的に指します。これらの持続的な自己スキーマは、私たちが経験をどのように解釈し、何に注意を払い、感情的および行動的にどのように反応するかに影響を与えます。健全な自己スキーマは、人が人生の課題に効果的に適応するのに役立ちますが、不適応な自己スキーマは、感情的な苦痛と機能不全な行動につながる可能性があります。ベックは、精神病理学的自己スキーマは、心理的障害の発症と維持に貢献する、持続的で機能不全な認知構造であると提案しました。例えば、うつ病では、これらのスキーマは、「私は無価値だ」、「私は愛されない」、「私は十分ではない」といった持続的で反芻的な信念から構成される可能性があります。これらのスキーマは、脅威的である、または不適応な信念を裏付けるものとして認識される特定の状況によって活性化されます。一度活性化されると、認知処理を偏らせ、知覚、記憶、思考の歪みにつながり、それが結果的に感情的な苦痛、不適応な行動、および持続的なうつ病の態度と素質を維持または悪化させます。現在、精神病理が、負の自己スキーマを永続させるネガティブ指向のマインドセットに特に脆弱であるという明確な証拠があります。CBTによる精神病理の治療は、これらの機能不全な自己スキーマと認知歪みを特定し、それらに異議を唱え、自己と世界に関するより適応的な信念と思考パターンに置き換えることを含みます。

過去1世紀の間に、精神疾患の文脈における自己の臨床的関連性と、それがどのように表象され、具現化されるかを明確にする多くの研究が現れましたが、認知スキーマ、マインドセット、およびマインドフルな意識の影響は、最近になって初めて、脱実体化された、より適応的な自己表象の形態を促進するために治療の文脈で活用され始めたばかりです。

自己表象と自己変容を支える脳ネットワーク

自己の様々な特性を具体的に標的とした機能的イメージング研究からは、前頭頭頂連合野の特定のネットワークにおける協調活動を暗示する大量のPETおよびfMRIデータが発表されています(Gusnard, 2005参照)。

ヴァーゴとシルバーズウェイグ(2012年)は、自己変容のためのシステムベースの神経生物学的モデルを提案しました。このモデルは、感情調節不全の軽減と持続可能な健全な心の発展を支える前頭頭頂皮質に焦点を当て、自己認識、自己制御、自己超越(S-ART)を含む自己表象の変化を通じてこれを実現するとしました。S-ARTモデルは、特定の瞑想技法とマインドフルな意識を用いた体系的な心の訓練を通じて、自己の変容的な変化を記述しています。このような技法は、内受容的注意、認知と感情の制御、および向社会性発達を通じて、個人の外部または内部経験の構築における歪みや偏見を引き起こす(そして取り除く)条件に対する洞察と熟知を促進します。メタ意識は、感情調節不全やほとんどの精神疾患に共通する病理的思考プロセスに対する認識と制御を個人が獲得する根本的なメカニズムとして記述されています。メタ意識とは、自分自身の内的経験に対する反応性の低下と非同一化の組み合わせであり、不適応な感情的および認知的プロセスを改善します。特定の安静時状態ネットワーク(RSNs)が、作動中の自己または「自己化」(selfing)の異なる側面を構成するものとして特定され(図1.29-2参照)、これには能動的経験的、現象学的、物語的、および統合的自己関連プロセスをサポートするネットワークが含まれます。

自己表象をサポートする脳領域とネットワーク

- 能動的経験的脳領域(Enactive experiential brain regions)

- 初期の、前反省的な、非概念的な世界処理をサポートすると記述されています。

- 能動的な自己処理に寄与すると提案されている自己特定の感覚運動収束は、相互接続された脊髄視床皮質領域(中脳水道周囲灰白質 [PAG]、中脳被蓋 [MC]、視床、視床下部、後部島皮質 [PIC] を含む)の分散セットに局在しており、これらはすべて、非意識レベルでの内受容フィードバックのモニタリング(方向付けと追跡)、解読、および制御に密接に関与していることが知られています。

- **前頭眼野(FEF)および前・補足運動野(PMA/SMA)**も能動的な自己処理に不可欠であると記述されています。

- 経験的現象学的自己処理(Experiential phenomenological self-processing)

- 反省や評価なしに、経験の直接的な主体であるという感覚を含みます。

- **一次感覚皮質(S1)、背外側前頭前野(dlPFC)、背側前帯状皮質(dACC)、楔前部、および頭頂側頭接合部(TPJ)**が関与すると記述されています。

- これらの領域は全体として、「実行」モニタリング、警戒、および注意を促進し、パフォーマンスまたは覚醒レベルを監視し、応答準備を維持すると考えられています。

- 物語的自己(Narrative self)

- ダニエル・デネット(1992年)によって提案された自己同一性の経験的または自伝的構築を指し、またパターン理論でも記述されており、時間を通じて一貫した方法で未来に拡張され、反省的に過去に遡る連続性を強調しています。

- 物語的自己と最も関連付けられる脳領域は、デフォルトモードネットワーク(DMN)を構成します。DMNは、常に腹側後部内側皮質(vPMC)(後帯状皮質 [PCC] および後部脾嚢皮質 [RSC] を含む)、腹側内側前頭前野(vmPFC)、後部下頭頂小葉(pIPL)、海馬、および外側側頭葉を含みます。

- 海馬-皮質記憶システムとも呼ばれるDMNは、時として背内側/吻側内側前頭前野(BA 8、9、10を含む)、吻側前帯状皮質(rACC、または前部内側前頭前野)、島皮質、および側頭極を含むと報告されています。

- DMNおよびその他のRSNは、fMRIを用いて自発的な低周波(<0.1 Hz)の血中酸素レベル依存性(BOLD)変動を調査する受動的な安静時状態の初期の機能的結合性研究で初めて記述されました。これらの変動は、大規模な機能的脳ネットワーク間の一貫した空間的および時間的に一貫した結合性を示します。

- DMN領域、特にvmPFCは、安静時状態のマインドワンダリング条件に特徴的な内省的な自己反省的および評価的精神プロセスをサポートすると仮説が立てられています。DMNの中核を「自己形成」ネットワークと見なすこの概念は、これらの領域が脳内で最も高度に統合されており、自伝的出来事や自己を含む個人の表象処理に主要な役割を果たしているという発見によって強化されています。

- ジョナサン・スモールウッドとジョナサン・スクーラー(2015年)は、マインドワンダリングが、自己生成または内部指向の認知期間中に注意が知覚から切り離される知覚的デカップリングに加えて、物語的自己をサポートするエピソード的および感情的プロセスの関与を伴うと提案しています。

- 前頭頭頂制御ネットワーク(FPCN)

- ヴァーゴとシルバーズウェイグが自己関連情報処理の統合をサポートするために提案した最後のネットワークです。

- 構成要素:吻側前頭極前頭前野(FPC)、右腹外側前頭前野(vlPFC)、dmPFC、背側前帯状皮質(ACC)、dlPFC、前部島皮質(AIC)、外側小脳、および前部下頭頂小葉(aIPL)。

- 一部の中心実行領域およびFPCN領域はしばしば他のRSNと重複し、図1.29-2ではクロスモーダル領域として描かれています。

- FPCNは、RSN間の情報処理を調整するハブおよび監督的注意ゲートウェイとして記述されています。

- 関係性結合と刺激独立および刺激指向の認知を具体的に促進すると記述されており、FPCNは他のRSNからの情報を統合し、ネットワーク間の全体的な再編成または可塑性を促進する独自の立場にあります。

- ネットワーク全体の再編成と統合は、自己変容と臨床的健康転帰の改善をサポートするように見えます。

- 例えば、FPCN-DMN結合性は、マインドフルネス瞑想訓練とサイケデリック補助心理療法のサポートにおける臨床転帰の改善と相関しています。

- ノーマン・ファーブらの画期的な論文(2007年)を含むマインドフルネス訓練を受けた個人の研究では、経験的自己ネットワークの独自の関与と、物語的自己焦点化をサポートするDMN領域の抑制が発見されました。

- 多くのメタ分析が、マインドフルネスによって媒介される標的活動、関連する形態学的変化、およびFPCNへの機能的結合性変化、関連領域、およびDMNとの相互作用を特定しています。

図1.29-2. 自己の異なる側面をサポートする機能的ネットワーク

この図は、自己が活動している状態、すなわち「自己化(selfing)」の様々な側面をサポートすると示されている機能的ネットワークを示しています。ヴァーゴとシルバーズウェイグ(2012年)によって最初に記述されたこれらの機能的ネットワークには、以下のものが含まれます。

- 経験的能動的自己(Experiential Enactive Self: EES)ネットワーク

- 経験的現象学的自己(Experiential Phenomenologic Self: EPS)ネットワーク

- 物語的自己(Narrative Self: NS)ネットワーク

- 統合的前頭頭頂制御ネットワーク(Integrative Frontoparietal Control Network: FPCN)

これらの各ネットワークは、以前に安静時状態ネットワーク(RSNs)で特定されたパーセレーションノードを含んでいます。

各ネットワークの詳細

- 経験的能動的自己(EES)ネットワーク

- 初期の、前反省的な、非概念的な世界処理をサポートするとされています。

- EES処理に寄与すると提案されている自己特定の感覚運動収束は、相互接続された脊髄視床皮質領域に局在しています。これには、**中脳水道周囲灰白質(PAG)、中脳被蓋(MC)、視床、視床下部、および後部島皮質(PIC)**が含まれ、これらすべては非意識レベルでの内受容フィードバックのモニタリング(方向付けと追跡)、解読、および制御に密接に関与していることが知られています。

- **前頭眼野(FEF)、前運動野(PMA)、および補足運動野(SMA)**もEESプロセスに不可欠であると記述されています。

- 経験的現象学的自己(EPS)ネットワーク

- 反省や評価なしに、経験の直接的な主体であるという感覚を含みます。

- **一次感覚皮質(S1)、背外側前頭前野(dlPFC)、背側前帯状皮質(dACC)、楔前部、および頭頂側頭接合部(TPJ)**が関与すると記述されています。

- これらの領域は全体として、「実行」モニタリング、警戒、および注意を促進し、パフォーマンスや覚醒レベルを監視し、応答準備を維持します。

- 物語的自己(NS)ネットワーク

- 主に**デフォルトモードネットワーク(DMN)**によってサポートされる、自己同一性の経験的または自伝的構築を指します。

- DMNは、安静時状態ネットワークであり、常に腹側後部内側皮質(vPMC)(後帯状皮質 [PCC] および後部脾嚢皮質 [RSC] を含む)、腹側内側前頭前野(vmPFC)、後部下頭頂小葉(pIPL)、海馬、および外側側頭葉を含んでいます。

- 「海馬-皮質記憶システム」とも呼ばれるDMNは、時として背内側/吻側内側前頭前野(ブロードマン領域8, 9, 10を含む)、吻側前帯状皮質(rACC、または前部内側前頭前野)、島皮質、および側頭極も含むと報告されています。

- 統合的前頭頭頂制御ネットワーク(FPCN)

- 自己関連情報処理の統合をサポートします。

- **吻側前頭極前頭前野(FPC)、右腹外側前頭前野(vlPFC)、背内側前頭前野(dmPFC)、背側前帯状皮質(ACC)、背外側前頭前野(dlPFC)、前部島皮質(AIC)、外側小脳、および前部下頭頂小葉(aIPL)**を含みます。

- 一部の中心実行領域、FPCN、およびDMN領域は、Yeoら(2011年)によって識別された他のRSNsと機能的パーセレーションにおいてしばしば重複し、図ではクロスモーダル領域として描かれています。

統合失調症とその他の精神疾患

神経学的症候群、重度の精神疾患、および既知の脳構造病変もまた、自己表象の神経基質に関するいかなる科学的定式化によっても説明されるべき多くの現象を明らかにするのに貢献してきました。精神医学において、うつ病を超えて、統合失調症は部分的に自己の障害と見なされることがあります。これはおそらく、統合失調症患者に観察される症状、例えば幻聴(患者自身の内言を表す可能性が高い「声」)、妄想(一般的に患者自身のアイデンティティや能力に関わる)、思考奪取や思考吹入(患者自身の思考プロセスの所有と制御に関する妄想)、および陰性症状(感情反応性、自発的発話、意欲の欠如を含む)が、すでに述べた自己の伝統的な主体と客体の概念の機能不全を典型的に示すためです。

精神医学の最も初期において、エミール・クレペリン(1896年、1913年)は、統合失調症患者の意識における**不統一(「指揮者のいないオーケストラ」)**が病気の中核的な特徴であり、この不統一が「精神的人格の内的統合性の特異な破壊、特に感情と意志が損なわれる」ことと関連していると主張しました。統合失調症における中核的な機能不全をこのように捉えることは、自己表象の側面を含む意識が、広く離れた脳領域内および領域間の情報を「適切に」統合し調整する脳の能力に根本的に依存するという、動的システムと理論的神経科学の現在の考え方との共鳴において驚くべきものです。

他のいくつかの精神疾患も、現在の考え方(DSM-5診断基準による)では自己表象の何らかの側面または側面における重大な機能不全を伴うと示唆される特徴を示します。例としては、神経性食欲不振症(自分の体重や体形が経験される方法における障害)、様々な解離性障害(アイデンティティの断片化、離人症、現実感喪失、および/または通常アクセスや制御が可能な情報へのアクセスや精神機能の制御不能など、主観的経験における連続性の喪失)、社交不安障害(他者による精査に晒される可能性のある社交状況に対する著しい恐怖や不安)、そして特に境界性パーソナリティ障害は、自己像、感情、対人関係の不安定性のパターンを示します。この病理学的「リスト」は、研究が進み、自己表象能力の神経基盤に関する現在の理解が増すにつれて、より洗練され、拡張される可能性が高いでしょう。

神経症候群

てんかんでは、離人感や現実感喪失、さらには**自己像視(autoscopy)**の経験が示されており、これは局所的または広範な電気的混乱によって自己表象が障害されうることを示唆しています。「エクスタシーオーラ」を伴うてんかんは、至福、喜び、高まった自己認識を含む強烈な感情の経験として記述されています。この特異なてんかん性疾患は、**前頭側頭極(TP)および前部島皮質(AIC)**の異常と関連付けられています。この領域は、「感覚的自己(sentient self)」または内受容感覚の表象にも関与しているとされています。

脳損傷、通常は脳血管疾患の結果として脳損傷を負った一部の患者は、彼らの行動の側面と、彼らが報告する経験や自分自身に関する明言された信念との間の解離を示します。例えば、エイリアン肢症候群やエイリアンハンド症候群の患者は、定義上、彼らの意図とは解離し、しばしば反対の四肢の意図と矛盾する、上肢の一部または全体の動きを示します。患者はこのような動きに驚きと懸念をもって反応します。これらの不随意運動は自発的なものではなく、患者の身体周囲空間の刺激に対する反応です。これらの動きの質は、脳病変の位置によって異なります。例えば、前頭葉内側面に損傷がある患者は、通常、損傷した皮質に代表される手による両手間の衝突(intermanual conflict)または把握、手探りの動きを示し、握った物体を離すことができません。対照的に、頭頂後頭葉病変を持つ患者は、患側の手足が支持面から浮き上がるように接触を避ける不随意運動を示します。楔前部および周囲の外側および内側頭頂構造への損傷は、人間の目標指向視覚誘導リーチの制御、ならびに視性運動失調症や同時失認症に見られるような、運動、感覚、または視野関連の障害にとって重要であると考えられています。

自己が知覚する意思と目的のある行動との解離を示す神経学的疾患に加えて、観察者には明らかであるにもかかわらず、身体の獲得された障害に関して明白な自己認識の欠如を伴う他の疾患もあります。いくつかのケースでは、この認識の欠如は、身体の変化や障害に関する揺るぎない誤った信念と関連しています。例えば、半側空間無視症候群は、通常右頭頂葉に損傷を負った(右前頭葉および左頭頂葉の変異は稀です)異質な患者群に見られます。具体的な症状とその重症度は様々ですが、すべての患者は、脳損傷と反対側の刺激を検出または応答できないという何らかの失敗を示します。これに加えて、患者は、損傷した皮質によって表される手足や身体の全側の所有権を否定する孤立した妄想を抱くことがあります。同時に、彼らは疲れているか空腹であるかのような主観的な感覚の意識を維持し、正常な自伝的記憶も保持しています。

様々な場所に脳損傷を負った患者(ここでも通常は右半球)もまた、彼らの障害を認識せず、否定する病態失認(anosognosia)を示すことがあります。これは脳卒中後の片麻痺/片不全麻痺の症例の20%から30%で急性に見られますが、両側皮質盲、相貌失認(顔認識障害)、記憶喪失、失語症、失行症など、事実上あらゆる神経学的障害で発生する可能性があり、認識の欠如がすべての障害に対してであるか、または単一の障害に限定される複数の障害の症例でも発生します。四肢の切断は身体の統合性に対する深刻な混乱を表し、切断後の幻肢痛と関連しています。ほとんどすべての切断者は幻肢の継続的な意識を報告し、60%から80%が幻肢痛、すなわち切断された肢に知覚される痛み、したがって身体の物理的境界外に位置する痛みを訴えます。

このような自己の障害の否定は、感覚喪失に直接関連しているようには見えませんが、注意メカニズムを含む高次認知プロセスの損傷、おそらくは自己モニタリングの何らかの能力の混乱に起因しているようです。非局所性(右半球を除いて)もまた、脳の「動的」メカニズム(例:感覚情報と空間的または身体的表象をサポートする他のプロセスとの協調を可能にする統合メカニズムなど)の障害をその基礎として示唆しています。このような注意および「動的」メカニズムは相互に排他的である必要はありません。

また、彼らの行動と、報告された自己感覚との間に別の種類の解離を示す患者もいます。これらの患者はしばしば自己制御障害を持つと特徴付けられています。前頭前野、特に腹内側領域に後天的な病変を持つ成人患者は、しばしば彼らの行動を制御する能力の変化を示します。検査状況では、彼らは許容される社会的行動の規範を言葉で表現できますが、実際の行動では、彼らが報告できる知識と矛盾する方法で行動します。あたかも「ルール」を知っているにもかかわらず、それを実行できないかのようです。このような患者はしばしば衝動的で、社会的に鈍感であり、特に社会的文脈における意思決定が損なわれているように見えます。彼らをよく知る人々からは、「性格」が変わったと一般的に言われます。これは、前述のフィニアス・ゲージの症例に見られ、彼は眼窩前頭皮質(OFC)に外傷性の損傷を負いました(図1.29-1参照)。前頭前野の損傷が小児期発症の場合、影響を受けた個人は、複雑な社会規範の知識を獲得し、道徳的判断を下す能力も損なわれていることを示唆して、欠陥のある社会的および道徳的推論も示します。社会推論、正直さ、共感、あるいは高潔な行動といった特性を変化させるこのような「道徳的自己効果」の変化は、精神生活の他の側面(例:記憶、好み、欲望)の変化と比較して、自己同一性にとって最大の重みと重要性を構成すると示唆されています。

これらの様々な臨床症候群は、自己表象能力の障害がどのように現れ、機能の不統一を引き起こすかを示しています。これは、あるケースでは被験者に知覚可能であり、他のケースでは外部の観察者にのみ知覚可能です。しかし、患者の言葉による報告と患者の行動の臨床的観察は、自己表象機能とその根底にあるメカニズムの分類学の発展に貢献できることには明らかに限界があります。自己特異的な神経基盤のパターンが現れているように見えますが(「自己表象と自己変容をサポートする脳ネットワーク」を参照)、神経学的症例や罹患していない人とのより多くの実験的研究が必要であり、神経系における自己表象のそのような障害された側面のインスタンス化をよりよく特徴付け、人間の主観性と行動の側面を乱すさらに幅広い病理を解明する必要があります。

はい、ご提供いただいた「Split-Brain Studies」のテキストを整形します。

分離脳研究

自己表象の問題に関して、ヒト神経系における概念的な牽引力を提供した最も重要なデータの一部は、1960年代に初めて実施された、医療的に難治性のてんかん治療のために脳梁完全切断術を受けた患者に対する画期的な研究から生まれました。ロジャー・スペリーによって行われた初期の研究の最も広く報告された発見は、2つの大脳半球の機能的専門化(例:ほとんどの言語機能をサポートする左半球の優位な役割)であり、彼は1981年にこの功績でノーベル賞を受賞しました。

スペリーは、脳機能の側方化を調査するためにいくつかの独創的な課題を使用しました。これらの実験はすべて、各被験者の2つの大脳半球に別々に課題を提示することを伴いました。例えば、被験者の一方の目を覆い、見えている目でスクリーンの真ん中にある一点に固視するように指示され、その左右のいずれかに10分の1秒未満で刺激が提示されるというものでした。この非常に短い時間は、被験者が目を動かす時間がないことを保証し、視覚情報が左右の視覚野全体、したがって脳の両側に「広がる」ことを防ぎました。同様の手順が、被験者の片方の手に目に見えない触覚刺激を提示したり、脳の片側にのみ聴覚および嗅覚刺激を提示したりするために使用されました。その後、被験者は様々な刺激の名前を尋ねられました。言語は主に左半球で処理されるため、処理が左半球で行われるように刺激が提示された場合にのみ、被験者は刺激の名前を言うことができました(すなわち、線維交差のため、これは刺激が被験者の右視覚野または右手に提示された場合に発生します)。また、被験者に最初に2つの視覚半視野のいずれかに刺激が提示され、次に他方に刺激が提示された場合、2番目のケースでは、彼らは以前に刺激を見たことがないかのように反応することが観察されました。しかし、刺激が元の半視野に再提示されると、被験者はそれを以前に見たものとして認識することができました。2つの半球における処理の分離可能性の他の例は、関連する実験で見られました。そこでは、異なる物体が参加者の両手に同時に置かれ、その後、試験項目の山の中から取り出すように指示されました。各手は自分の物体を探し出し、もう一方の手が探している別の物体を拒否することが観察されました。

2つの半球の専門化を明らかにしただけでなく、これらの研究はまた、操作(この場合は2つの半球の切断)が個人の意識の側面のリアルタイムでの分離可能性をもたらす可能性があることも示しました。そのような患者の長期的な観察は、各切断された半球が、環境との分離された感覚運動インターフェース、独自の知覚、記憶、および言語レパートリーを持つだけでなく、独自の特性的な好み、嫌悪感、および意思決定のスタイルも持っていることを示しました。そのような患者で実験を実施する研究者はまた、個々の患者の分離された半球のそれぞれと「相互作用」する経験が、別の独立した人格と相互作用するのに似ていると感じられたと報告しました。

部分的に切断された右半球が、そのような意識を言葉で表現する能力がないにもかかわらず意識を示すことを認識したことは、言語が人間の意識に必須ではないという追加の証拠を提供しました。また、意識の通常の経験は本質的に統一されていると考えられがちですが、正常な意識は根本的に「デュアル(二元的)」(「多重」ではないにしても)である可能性があることが現在では示されています。つまり、それは2つの半球における並行プロセスに基づいています。これらのプロセスは、ほとんどの場合、相互作用し、互いのリソースを調整する傾向がありますが、主観的な葛藤という一般的な人間の経験に見られるように、その部分的に分離可能な働きが時として明らかになることがあります。

そして、単一の分離脳個体における2つの大脳半球が、並行して発生する処理スタイルの明確な特徴を示すにもかかわらず、自然な状況で神経系に一貫性をもたらすための他のメカニズムも存在します。例えば、脳梁よりも下のレベルにも、小脳、脳幹、および視床を介して2つの半球を間接的に接続する経路があります。これらは、2つの視覚野における互換性のある刺激に対する半球間協力と、通常観察される運動反応における統一性を促進する可能性があります。これらの発見や、他の補償プロセスを伴うように見える現実世界の状況からの他の発見は、ますます多くの理論神経科学者などに、脳とその働きを、他の領域で観察されるものと同様の自己組織化原理とダイナミクスに左右される一種の「複雑適応システム」として見始めるきっかけとなりました。

自己と他者:視点取得と精神状態の帰属

人間において、個人の自己経験が独自に特徴づけられるもう一つの機能群があります。これらは視点取得と精神状態の帰属の操作を含みます。一人称視点と三人称視点は互いにかなり異なります。一人称視点は、主観的な多感覚経験空間が自分自身の身体を中心に集中していることを指し、一方、三人称視点は、他者に精神状態を帰属させることや他者と経験を共有することを含む様々なプロセスを指します。

個人は、空間を通じた動きや位置に関して、一人称視点と三人称視点を採用することができます。空間的には、個人は自己中心参照枠(egocentric reference frame)と呼ばれるものに位置しており、物体の位置はその個人の身体に対して表象されます。しかし、例えば、個人が他者が何を見ているかを理解しようとするとき、他者の知覚が実際には自分自身の知覚とは異なることを認識し、自己中心参照枠を再配向させ、その他者の身体を中心に置く精神的計算を実行できる必要があります。霊長類における電気生理学的研究は、この目的のための多感覚統合および空間座標変換における後部頭頂皮質(楔前部を含む)の役割に関する多くのデータをもたらしました。これらのプロセスはまた、生物の身体を中心とした感覚入力を、生物の身体とは独立した内部座標を持つ物体-物体関係を参照する**他者中心参照枠(allocentric reference frame)**に位置する物体に向けられた運動出力に変換するためにも必要です。人間の脳イメージング研究では、人々が三人称視点を採用するタスクを実行するように求められたとき、通常、右側の後部頭頂皮質が常に活性化しています。

他者が自分自身の精神状態とは異なる精神状態を持っていることを認識する能力は、個人が人間の社会的相互作用にうまく参加するために不可欠です。人間の協力行動の多くは、情報を交換する能力と動機、他者が重要な知識を欠いていること、誤った信念を持っていること、または自分の意図を補完するか、あるいは衝突する意図を持っていることを認識することに依存しています。人間の社会的相互作用はまた、個人が自己と他者の感情的および情動的状態を理解する能力によっても支えられています。自分自身の感情を反省する能力、および共感的であること、同情すること、他者に慈悲の心を持つことは、道徳的意思決定に貢献し、社会的凝集性を促進するのに役立ちます。

**認知的共感(cognitive empathy)またはメンタライジング(mentalizing)**は、**情動的共感(affective empathy)**とは独自に特徴付けられることが多く、視点取得を通じた共有経験とより関連付けられます。認知的な形態は、他者の感情の理解を記述する項目(例:「他の多くの子供たちよりも早く、他人の感情が変化したことを認識できる」)によって測定され、情動的共感は、他者の感情を共有することに関する項目(例:「誰かが私に素敵な話をしたとき、その話が自分に起こっているように感じる」)によって測定されます。仲間間の強力な地位と状態は青年期においてますます重要になり、両方の形態の共感能力は社会的地位の増加と維持にも貢献することが示されています。

神経イメージング技術を用いた研究は、他者の精神状態を理解するプロセスの根底にある神経メカニズム、すなわち視点取得の重要な側面に光を当てています。これらの研究はしばしば、自己に関連するタスクと刺激と、そうでないものとを区別します。特に、自分自身の性格特性、顔の見た目のような身体的特徴を評価したり、感情や精神状態を解釈することを要求するタスクは、特定の脳領域を常に活性化させます。これらには、内側前頭前野(mPFC)、楔前部、後帯状皮質(PCC)、側頭頭頂接合部(TPJ)、および側頭極(TP)が含まれます(図1.29-2参照)。例えば、自己の顔認識と精神状態の帰属は、他の見慣れた顔と比較して、このプロセスをサポートする特定の神経基盤を持つことが判明しており、これには右半球の中頭蓋回および上頭蓋回が含まれます。mPFCは、被験者が様々な自己評価行為を行うように求められたときに活動を示しています。例えば、mPFCと実験課題には、被験者に自分自身に関する特性判断(「この言葉[例:友好的、不幸せ、勤勉]はあなたに当てはまるか」)と好み判断(「項目1と項目2のどちらが好きか」)を行わせることが含まれていました。

これらのデータは、ゴードン・ギャラップ・ジュニア(1982年)によって開発されたモデルを支持しています。このモデルは、自己認識と精神状態の帰属が、処理の共有された神経認知スイートの一部であり、自己に関する知識の処理に関与する神経アーキテクチャが、他者の知識を推論する際に呼び出されると仮定しています。ギャラップは、非ヒト霊長類における鏡認識タスクを、自己認識能力の識別因子として考案しました。他の研究は、メンタライジングと共感的行動を含む機能のソーシャルネットワークを特定することによって、自己と非自己を区別することに焦点を当ててきました。メンタライジングに関与する脳領域には、TPJ、TP、AIC、楔前部、dmPFCが含まれる一方、ACC、下前頭回(IFG)、後部上側頭溝(pSTS)、および下頭頂小葉(IPL)は、向社会性、共感的関心、および経験共有とより関連付けられています。実験者の想像された行動に対する想像された自己行動は、IPL(TPJを含む)、体性感覚皮質、および楔前部を強く活性化させます。dmPFCはまた、いわゆる心の理論(ToM)タスクのように、被験者が他者がどのように考えているか、または感じているかを評価するように求められたときに活動を示しています。ToMとは、信念、欲望、意図などの精神状態を自己および他者に帰属させ、他者が自分自身の精神状態とは異なる精神状態を持っていることを理解する認知能力を指します。**右IPLはToMとより関連付けられる一方、左IPLは自分自身の精神状態を表象することとより関連付けられます。**後部IFGは感情判断に関与することが示されており、感情認識、感情予測、情動的共感、およびミラーリング行動において役割を果たすことが示唆されています。

共感を対象とした認知研究および機能的イメージング実験も行われています。この問題に関する実験的研究は、被験者が何か(例:痛み)を経験するときと、他者が同じ経験的状態にあるように見えるのを観察するとき(例:痛みを感じている他者の写真を見せられたとき)に、同じ脳領域のネットワークがしばしば関与することを示しています。このようなデータは、特定の脳ネットワークが自己と他者の状態を表象する上で共有しており、この場合、人間が共感的理解を達成できることを説明するという見解を改めて支持しています。このような文脈で特定された脳ネットワークには、PFCの一部、内側頭頂皮質、ACCの一部、および島皮質が含まれますが、これらに限定されません。ヤン・ファンとその同僚(2011年)は、dACCと前部中帯状皮質(aMCC)が共感の認知-評価的形態においてより頻繁に動員される一方、右AICは共感の情動-知覚的形態のみに関与し、左AICは両方の形態の共感において活動的であることが判明しました。タニア・シンガーとクラウス・ラム(2009年)は、AICが二重の役割を果たすと提案しています。自己に関する内部状態の一次的なマッピングと、同じ感情的刺激が他者にとってどのように感じるかについての予測的表象またはシミュレーションです。

行動学的および神経生理学的研究の増加は、知覚、行動、および予測される行動の間で共有される表象を示しています。知覚された行動と表象された行動が類似している程度に、行動の知覚が運動表象を活性化するという証拠があります。このように、これらの表象は、理論的なミラーニューロンシステムを通じて個人間で共有される可能性があります。実際、アカゲザルの腹側運動前野と後部頭頂皮質において、目標指向の行動を実行する際と、他の個人によって同じ行動が実行されるのを観察する際に発火するミラーニューロンシステムが特定されています。自己と他者の間で共有される表象を反映するこの共通の符号化は、複数の個人に共通し、したがって個々の脳において知覚-行動および推論の同様の脳ネットワークで対応する分散パターンを活性化する可能性のある特定の対象、行動、または社会的状況の意味を明確にするのに役立ちます。この共有表象の説明は、**「シミュレーション理論」**の原則と一致していますが、完全に説明されているわけではありません。シミュレーション理論は、個人が他者の行動と主観的状態をどのように理解するかを記述するための枠組みです。

他者の経験を「共有」または「シミュレート」するための同一の回路が、他者の主観的状態を認識し理解する能力の根底にある唯一のメカニズムである可能性は低いでしょう。共感的であるためには、行動できるように、自分自身と他者との分離を維持することも必要です。例えば心理療法のような状況では、進歩を遂げるためには両方が起こらなければなりません。したがって、個人的主体性の根底にあるメカニズムは、実践においてこれを達成するために、自己と他者の間のこの種の等価性の根底にあるメカニズムと統合される必要があるでしょう。

自己認識の神経基盤:現在の理解

現在の証拠によると、顔や身体の特徴など、自己の物理的特徴を認識する比較的原始的な能力は、人間を含む少数の霊長類に限定されていると考えられています。このような自己認識能力の証拠として、行動的な鏡自己認識テストが挙げられます。

内省や精神状態の帰属といった、より認知的で抽象的な自己意識の形態は、人間固有のものである可能性が高いです。興味深いことに、人間の前部島皮質(AIC)および前帯状皮質(ACC)、そして一部の非ヒト霊長類(例:大型類人猿、テナガザル、アカゲザル)に主に見られる、形態学的に「非典型的」な2種類のニューロン、**フォン・エコノモニューロン(VENs)とフォークセルニューロン(FNs)**が、自己意識と自己反省能力を持つ霊長類に特有であることが特定されています。

VENsとFNsの正確な機能はまだ明確には解明されていませんが、これらは自己反省的で社会的に関連する主観的意識の進化的発達と独自に関連付けられています。これらのニューロンは、認知と内部の恒常性身体状態との間に独自の接続を提供し、この人間固有の能力に関与していると考えられています。

楔前部もまた、自己特定の意識、主体性、視空間イメージ、感覚統合、およびエピソード記憶の想起に関与しています。この領域は、下頭頂部および上頭頂部の視空間領域、dlPFC、前運動野、および視床、線条体、claustrum、脳幹などの皮質下領域と広範囲に相互接続されています。興味深いことに、楔前部および周囲の後内側領域は、非自己言及的な目標指向行動への関与中に一時的な活動の低下を示す、脳構造の中で最も高い安静時代謝率を持つものの一つです。意識を睡眠、薬物誘発性麻酔、および植物状態へと段階的に低下させるにつれて、代謝率はその代謝出力を直線的に減少させます。

自己と非自己の区別の神経ネットワーク

自己と非自己の区別のための社会認知プロセスをサポートする神経ネットワークは、自己と社会認知の科学においてますます注目を集めています(前述のS-ARTモデルの説明を参照)。しかし、これらの脳領域が他の文脈でサポートする幅広い認知プロセスを考慮すると、現時点では、これらの脳領域のいずれかを自己特有であると記述することは時期尚早です。

それでも、これは自己意識の一側面、すなわち自己が主体や認識主体ではなく客体として見られる側面に光を当てます。ドロテア・ルグランとペリーヌ・ルビー(2009年)による大規模なメタ分析では、自己表象のための自己特異的な脳領域と脳領域のネットワークが特定されています。しかし、彼らは、自己処理を、個別に取ると自己処理に特異的ではないが、集合的には自己を定義する、より一般的な評価メカニズムの産物として記述する枠組みを強調しました。より具体的には、これらのメカニズムが協力して主観的視点を操作化し、表象されたオブジェクトを表象する主体と関連付けることを可能にすると提案しました。彼らの提案は、主体性の側面に重点を置く他の研究者の主張といくつかの点で一致しており、世界で行動する過程で、個人の運動活動とその予測される感覚的結果を効果的に統合する機能的プロセスの役割を強調しています。

予測誤差最小化と自己認識

広範な理論的枠組みへの別の試みは、人間以外の種にも適用できる可能性のある異なるアプローチを用いて、特に自己認識の問題にアプローチしています。マシュー・アップスとマノス・ツァキリス(2014年)は、脳が視覚、聴覚、体性感覚、または内受容性の入力データをどのように「自己」(「私」)として処理し、「非自己」(「私ではない」)と区別し、個人の身体的自己(顔、身体と動き、声)を自分自身のものとして認識できるようにする、比較的低レベルの問題に焦点を当てました。

彼らは、最近開発された「自由エネルギー原理」(カール・フリストンらによって開発された、自己組織化する生物学的システムと見なされる脳の統一理論の試み)が、自己認識研究における現在の多くの発見を説明し、高次認知プロセスとしての自己意識にも関連付けられることを記述しています。彼らの理論的説明の詳細は(特にそれが基づいているベイズ原理と数学的記述は)本書の範囲外ですが、基本的な考え方は、脳が環境で発生する出来事(被験者自身の行動の結果を含む)の感覚的結果に関する予測を最適化し、「自由エネルギー」(すなわち、「驚き」または期待からの逸脱)の量を最小限に抑え、高い予測可能性の状態を生み出すメカニズムがあるということです。

アニル・セスとカール・フリストン(2016年)は、この概念をさらに拡張し、予測が感覚入力によってどのように継続的に更新されるか、そしてベイズ原理が私たちの能動的な推論、仮説、または信念を神経的に符号化された確率分布としてさらに説明できるかを説明しています。彼らはこれらの原理を特に内受容の文脈における予測符号化に適用し、知覚予測は非顆粒運動皮質から生じ、予測誤差と感覚入力に基づいて更新されることを示唆しています。

アップスとツァキリスもまた、いわゆる自己処理のために他者によって特定されたいくつかの脳領域が、予測誤差を最小限に抑え、「自己」対「非自己」を認識するための多感覚情報を統合するメカニズムに参加していると解釈できると主張しました。これは彼らの説明に不可欠なものです。ルグランとルビーと同様に、彼らは、特定の自己感覚の定義の根底にある一般的なメカニズムは自己処理に特異的ではなく、その動的かつ協調的な活動が実際にそのような自己定義の原因である脳領域の操作に基づいていると提案しています。

明らかに、自己と他者の区別を、自己処理のより動的な概念(すなわち、そのような表象がどのように構築されるか)に曖昧さをなくすためには、さらなる研究が必要となるでしょう。

主体としての自己 (The Self as Agent)

現代の科学的議論において、自己が比較的に「静的」な概念から、より動的でプロセスに基づく説明へと移行するにつれて、主体(agent)としての自己という新たな考察が生まれ、主体性の経験(例:精神的な因果関係の経験、あるいは意図や運動コマンドの「源」であることの経験)や主体性の実際の構造(知覚、意図や目標、意識的または無意識的に運動を計画または選択すること、およびその目標達成のためにその後のモニタリングが必要かどうかにかかわらず運動コマンド間の組織的関係)を標的とした研究が促進されています。

主体性の経験は、個々の主体と彼らの行動が特定の方法であると表現します。例えば、健常な個人は、単に階段に向かって歩いている自分を発見し、これに基づいて階段を降りるつもりだと信じるようになるわけではありません。むしろ、階段を降りるために階段に向かって歩いているという経験があります。個人は通常、自分の行動に目的意識を感じ、これは意識的であるか否かにかかわらず意図と関連している可能性があります。先行する意図の意識がない場合でも、健常な個人の行動は、目標のために行動したという経験、したがって自分自身のものとして経験する意図を実行したという経験を伴います。健常な個人では、意図の感覚と、自分の行動の「所有者」であり源であるという感覚は通常非常に強いです。健常な個人は、自分の行動が自己生成されたものであることを疑う傾向がありません。現在、健常な個人が自分の行動を自己生成されたものとしてどのように経験するか、そしてこの自己生成がどのような形をとるかに関する様々なデータがあります。

主体性の経験の調査

研究は、意識を調査することによって主体性の経験を調べてきました。ある研究では、被験者は通常、腕や手を見ることができない状態で、コンピュータ画面に直線を描くように求められました。彼らは動きの軌道に関して誤ったフィードバックを与えられたため、目標に到達するためには直線的な動きから大幅に逸脱する必要がありました。しかし、彼らの経験について尋ねられたとき、被験者の言葉による報告は、彼らが逸脱した動きをしていることに気づいていなかったことを示しました。他の実験では、期待される動きと実際の動きのタイミングの間に矛盾があり、同様の結果が得られました。研究者たちはまた、個人が矛盾を意識していると報告する前に存在しうる矛盾の程度に対する閾値を決定しました。尋ねられなかった場合、被験者は、矛盾の程度がこれらの閾値よりも高い場合でも、気づいていないようでした。したがって、健常な個人でさえ気づいていない、自分自身の動きの側面があるようです。さらに、個人は、特定の状況で実際に動かすよりも、動かそうと意図する動きに、より意識的である可能性があります。

主体性の障害

主体性の障害は意志の障害としても記述されます。それは、個人の行動が自己生成されたものであることを否定されたり、自己生成されたものではないように感じると報告される精神医学的または神経学的状態です。薬物または外傷によって誘発される解離性体験も同様に、自分自身の行動、思考、感情、記憶、または自己同一性の感覚からの断絶の経験をもたらします。

主体性はまた、**体外離脱体験(out-of-body experience)中に減少したり、幻想的であると経験されたりします。体外離脱体験では、身体からの離脱感(自己が自分の身体の外にある位置)、遠くから高い視空間的視点からの世界を見る印象(体外自己中心視点)、そしてこの高い視点から自分自身の身体を見る印象(自己像視)**があります。

これらの解離性体験と体外離脱体験は、多感覚求心性信号が身体表象と相互作用して身体所有感を生成し、遠心性信号が主体性の感覚を介してこの所有感を調節する可能性を示しています。主体性の感覚が、空間における動きに関する情報を提供する視覚的および固有受容/運動感覚的情報を含む、行動の運動側面に関与する神経プロセスに由来するといういくつかの証拠があります。

行動と所有権の自己帰属に関する研究は、上頭頂皮質、下頭頂皮質、および島皮質を含む右前頭頭頂ネットワークを最も一貫して活性化させます。しかし、側頭頭頂接合部(TPJ)の機能不全は、自分自身の身体からの多感覚情報の統合の失敗につながり、これもまた主体性の混乱した感覚をもたらします。したがって、前頭頭頂領域の脳活動と、解離性体験によって調節されうる主体としての自己の意識的知覚との間に根本的な関係があるようです。これらのデータは、個人による解離性体験の解釈が、知覚の通常の限界や身体所有権の境界を超えて意識を拡張したり、外傷的な形態の解離性体験を通じて収縮し恐怖を誘発したりする可能性を示唆しています。将来の研究は、薬物誘発性の解離と心的外傷後ストレスに関連する解離をよりよく区別するかもしれません。これにより、精神療法的な意味合いを持つ生物の潜在的な防御メカニズムとしての解離について、より明確な情報が提供されるかもしれません。

主体感と随意(「意図的」)行動

人間には、意図と思考が人間の行動を引き起こすという一般的な直感と、素朴心理学的な信念があります。しかし、すでに述べたように、意図とその行動との関係に関する科学的な説明は、「心」が身体の変化を引き起こし、行動につながるという二元論的な説明を拒否しています。還元主義的な科学的見解では、意識的な経験(「思考」)と行動の両方が、脳活動の結果であるとされています。このプロセスを具体化する神経プロセスにおける組織的な関係を特定することには固有の課題がありますが、一部の研究者は特に、人間の主体感の神経生理学的メカニズムを特定しようと試みています。

リベットの古典的実験と「自由意志」の議論

ベンジャミン・リベットとその同僚による古典的な研究(1983年)は、意識(特に、動かそうとする意図の個人の経験)が行動の初期原因ではなく、行動は非意識的な脳イベントによって開始される一連の出来事の結果として生じるという証拠として一般的に引用されてきました。リベットは、被験者が単純な指の動きを行う際に、被験者の脳波(EEG)と筋活動をモニターし、被験者に「動かしたいという衝動」をいつ意識したかを尋ねました。被験者は一貫して動きの開始時間を50ミリ秒以上先行して予測しましたが、この「意識の判断」よりも数百ミリ秒前に、この動きのための準備的な脳活動の兆候がありました。しかし、多くの著者がこの実験のいくつかの技術的な詳細について懸念を抱いており、その結果、この研究の結果が「自由意志」が存在しないという考えを支持しているという点についても意見を異にしています。

他の研究者は、この問題をさらに追求するために、リベットのパラダイムに基づいた実験を行いました。これらの実験は2つの点で注目に値します。第一に、行動の生成(準備的な脳活動の開始から筋活動の発現まで)が時間とともに広がり、意識では利用できない段階があるという基本的な結果が再現されています。しかし、脳活動、意識的意図、および行動間の関係の詳細は、当初推測されていたよりも複雑であることも判明しています。現在認識されているのは、行動生成が「単純な」プロセスではないということです。つまり、単に動きの準備とその実行という根底にある神経プロセスが経験される(またはされない)というものではありません。むしろ、準備、運動の実行、およびこれらの現象の意識的な経験という脳プロセスには、それぞれいくつかの構成要素があるようです。

主体性の構造とモデル

主体性の実際の構造自体は、意図または目標、行動選択、運動コマンド、およびその結果を含むいくつかの変数間の特定の組織的関係に依存していると考えられています。この構造のためにモデルが提案されており、特に注目すべきものは、1990年代にダニエル・ウォルパートとその同僚によって定式化された「コンパレーターモデル」です。このモデルとその派生モデルは、元々運動制御のモデルとして明確化されました。

しかし、重要な疑問は、この構造に関連する、またはそこから生じる主体感が、予測される動きと実際に経験された動きの結果との一致の度合いを比較することのみに依存するのかどうかということです(したがって、予測される感覚の結果と行動の実際の感覚の結果との一致が密接である場合には主体感が強く、一致が悪い場合には主体感が減少または欠如する)。このような説明は、主体感が行動が実行され、その感覚的結果に関する情報が利用可能になった後に発生することを必然的に意味します。

「コンパレーターモデル」とその遡及的な主体性の説明は、行動的および神経画像研究からの大きな支持を得ていますが(「くすぐり」や「ラバーハンド錯覚」の実験を例として思い出してください)、他の実験データは、主体感がそのような説明によって完全に説明されるという考えに異議を唱えています。

主体感の予測的生成

主体感はまた、意図(ここでは行動準備に関わる将来的な信号と定義される)が望ましい効果を達成するための特定の行動に変換されるプロセスを通じて、将来的に生成される可能性があります。例えば、リベットのパラダイムの変形では、経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いて運動皮質を刺激し、非刺激条件下と比較して、動きの知覚された時間はわずかに遅れる(約75ミリ秒)一方で、動きの開始の兆候(筋活動)はより著しく遅れる(約200ミリ秒)ことが観察されました。このようなデータは、動きを開始する意識が、動いている肢から生じるいかなる感覚信号からも派生するものではない(そのような信号は肢が動き始めるまで利用できないため)という考えを支持しています。むしろ、意識は、少なくとも部分的には、動きに先行する何らかの信号と関連しているようです。このグループによる追加の行動的および神経画像実験は、主体感が、行動選択プロセスの流暢さに影響を与えるサブリミナルプライミング操作によっても調節されうることを示しています(つまり、行動の選択または実行時に何かが「間違っている」かもしれない、または「間違っていない」かもしれないという感覚)。したがって、少なくとも特定の状況下では、個人の主体感は、動き自体の結果よりも、そのような将来的な信号の影響である可能性が高いです。

以前にも述べたように、予測信号は、動きが可能な生物の神経系において極めて重要です。随意運動と不随意運動の両方が可能な人間にとって、運動系から生じるコマンドの可能性のある効果を予測する信号と、運動中に獲得された感覚情報とを比較できることは、動きを容易に調整し、動きが計画通りに完了しているかどうかを確認するために特に重要です。つまり、このようなシステムは、フィードフォワード(予測)とフィードバック(信号比較)の両方の構成要素を含んでいます。しかし、ハガードとその同僚(2005年)は、行動選択(および行動プログラミング)を含むさらに早期の将来的な信号も、これらの予測信号や信号比較と連携して、主体感において役割を果たす手がかりとして機能する可能性があると示唆しています。これらのプロセスの詳細と、それぞれが特に重要な役割を果たす可能性のある状況をさらに明確にするためには、追加の研究が必要です。

自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

人間であることにおける究極の経験は、しばしば私たち個人の自己よりも大きな力とのつながりの中で経験される力の付与(empowerment)によって記述されます。このように、自己は超越され、もはや概念的または二元論的に空間と時間の中に表象されません。ウィリアム・ジェイムズは『宗教的経験の諸相』(1902年)で、「私たちは私たち自身よりも大きな何かとの結合を経験することができ、その結合の中に私たちの最高の平和を見出すことができる」と記しました。発達的視点に根ざしたいくつかの自己モデルは、この独自の人間の特性である自己超越を階層構造の頂点に置き、個人的成長の一部として焦点を当ててきました。

自己超越の多様な表現

自己超越は、自発的に生じる、文脈的に類似した現象学を記述するために用いられてきました。それは、宗教的またはその他の文化的に埋め込まれた儀式との関連で、瞑想、ヨガ、または他のマインドボディプラクティスの一部として、またサイケデリックな薬理作用によって影響されるような薬理学的に誘発された状態でも生じます。ジェイムズの自己超越を「宗教的」または「神秘的」な経験として記述することに加えて、自己超越は自我減少状態(hypoegoic states)、トランスパーソナル経験(transpersonal experiences)、統一的経験(unitary experiences)、スピリチュアル経験(spiritual experiences)、神聖な瞬間(sacred moments)、エピファニー的経験(epiphanic experiences)、エクスタシー的経験(ecstatic experiences)、異常な経験(anomalous experiences)、非二元性意識(nondual awareness)、臨死体験(near-death experiences)、**持続的な非象徴的経験(persistent nonsymbolic experiences)**など、無数の方法で操作化されてきました。

デビッド・ヤーデンとその同僚(2017年)は、**自己超越体験(STEs)**を、自己感覚と「他者」との間の境界の溶解を伴う、他の人々や周囲との一体感の経験と定義しています。自己顕著性(self-salience)が低下するこのような一時的な精神状態は、自己中心的ニーズを超越し、向社会的傾向(例:思いやり、共感、許し)を高め、非二元論的(主客二元論的でない)現象学的経験の頻度を高める自己と他者間の肯定的な関係を伴います。

自己発展の段階モデル (シェーンベルクとヴァーゴ、2019年)

シェーンベルグとヴァーゴ(2019年)は、瞑想の様々なスタイルやヨガの呼吸法、ボディワーク、動きに基づく実践を含む他のマインドボディプラクティスにおける共通の自己発達の状態と段階をさらに解明しています。

- 「神経内臓統合(neurovisceral integration)」

- 自律神経系、注意系、情動系が抑制的なトーンの改善を通じて調節されます。

- 心肺調節と筋骨格強化に焦点を当てる瞑想的エクササイズの連続体が、リラクゼーション反応をより容易に生じさせ、内受容経験の身体化された意識を改善し、システム全体での抑制プロセスの強化能力を徐々に向上させます。

- 身体意識と身体運動の統合を通じた副交感神経制御の改善というこの段階は、持続的な集中力のために心を準備するために不可欠です。

- 「集中実践(concentration practices)」

- 安定した集中力や柔軟で開かれた受容的な注意によって心を訓練することを特徴とします。

- 抑制制御プロセスは、進行中の行動を中断するネガティブフィードバック回路を関与させます。

- 抑制回路と前頭頭頂ネットワークとの協調は、状況に応じて指定された要求を駆動する概念的、感覚的、および非意識的プロセスをサポートするリソース間の迅速な切り替えを促進します。

- 「洞察(insight)」と「非二元(nondual)」実践

- 自己の性質、精神的習慣、および自己超越に対する通常および非日常的な洞察のための、より抽象的な瞑想的実践を統合する役割を果たします。

- 「統一された慈悲の実践(unified compassion practices)」

- 究極の現実の具体的な理解を記述するものです。そこでは、個人の正式な実践が日常生活に変化し、先行する段階と洞察が統合されます。

- これは、思いやりのある行動、他者への奉仕、および無条件の愛に対する利他的動機がより容易に経験される、発達の最高の状態および段階であると記述されています。

- この状態は、瞑想的教育学において、「完全な洞察または知恵と結びついた、世界への無条件の思いやりまたは愛」によって特徴づけられる心理的充足として同様に記述されています。

多くの瞑想的な精神的伝統に共通する仮説は、通常の覚醒意識は、私たちが「生きている」構築物であり、それが世界を真の姿から曖昧にしているということです。つまり、「私たちが構築し知覚する世界」と「世界が真の姿である世界」の間にはギャップがあるということです。瞑想的または薬理学的に誘発された有利な点から見ると、スピリチュアルな道は、私たちが「世界をあるがままに見て、初めてそれを再び知る」ことができるように、「知覚の扉を清める」ことによってこのギャップを縮める手段です。

瞑想的なマインドボディプラクティスとサイケデリックスの両方が、現象学的に類似した方法で自己意識とその根底にある神経プロセスを混乱させる可能性がありますが、報告されている独自の違いがあり、自己超越の各経験は独自のメカニズムを伴う可能性が高いです。

サイケデリックス

サイケデリックスは、聖なる薬として崇められる一方で、薬効のない麻薬として非難されるなど、複雑な歴史を持つ薬理学的技術です。しかし、意識と自己表象に与える深い影響は非常によく文書化されています。

サイケデリックスの種類と作用機序

サイケデリック化合物は、大きくトリプタミン系とフェネチルアミン系の2つのカテゴリーに分類されます。

- トリプタミン系:

- 古典的なトリプタミン系には、LSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)、シロシビン、およびその代謝物であるシロシンがあります。

- その他、N,N-ジメチルトリプタミン(DMT)、5-メトキシ-DMT(5-MeO-DMT)、イボガイン、ブフォテニンなどもトリプタミン系化合物です。

- フェネチルアミン系幻覚剤:

- アンフェタミンアナログであり、2,5-ジメトキシ-4-ヨードアンフェタミン(DOI)、2,5-ジメトキシ-4-メチルアンフェタミン(DOM、「serenity, tranquility, and peace」またはSTPとしても知られる)、2,5-ジメトキシ-4-ブロモフェネチルアミン(2C-B)、およびメスカリンなどがあります。

これら2つのサイケデリックスのクラスは構造的に異なりますが、セロトニン-2A受容体刺激を介して幻覚やその他のサイケデリック効果を生成します。これらは、カンナビノイド、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)グルタミン酸受容体拮抗薬(ケタミン、フェンサイクリジン [PCP]、デキストロルファン、亜酸化窒素)、カッパオピエート受容体アゴニスト(サルビノリン-A)など、しばしば幻覚剤と見なされる他の薬物とは構造的にも作用機序的にも異なります。

構造的に関連していますが、フェネチルアミン系幻覚剤は、興奮作用、関連性感覚、高揚した気分を生み出すが幻覚は引き起こさない**3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)**のような、いわゆる「エンタクトジェン」薬とは構造的にも作用機序的にも異なります。

神経生理学はまだ特徴づけられている途中ですが、ほとんどの古典的なサイケデリックトリプタミン系化合物が、皮質ネットワーク全体に広く分布し、特に層5錐体細胞の頂端樹状突起に発現しているセロトニン5-ヒドロキシトリプタミン2A(5-HT2A)受容体のアゴニストまたは部分アゴニストであることは明らかです。FPCN-DMNにおける5-HT2受容体占有率と精神作用の主観的強度との相関を示す相当な証拠があります。

サイケデリックスの自己変容効果の多くは、5-HT2A活性化による興奮性亢進と神経可塑性作用に起因すると提案されており、これには樹状突起の伸長、複雑性、スパインの成長、シナプス形成、脳由来神経栄養因子の増加、および学習/消去の速度の増加が含まれます。

その他の薬力学も特定されており、5-HT1および5-HT2C受容体の活性化、グルタミン酸利用可能性の増加、D1およびD2ドーパミン受容体でのアゴニストおよびアンタゴニスト活性、抗コリン作用、カッパオピオイドアゴニスト、および消化管におけるトリプトファン代謝経路の活性化が含まれます。

サイケデリックス研究の歴史と再興

1938年、アルバート・ホフマンはサンド社研究所で麦角菌から最初のトリプタミン系サイケデリックであるLSDを合成し、1943年にその深い心理学的効果を報告しました。その後まもなく、スイスの製薬会社サンド・ケミカルズと国立精神衛生研究所は、LSDと類似のセロトニン作動性サイケデリックであるシロシビンの有望な治療効果をそれぞれ「デリシッド」と「インドサイビン」として研究および支援し始めました。これらの医薬品は、終末期不安、心的外傷ストレス、うつ病、アルコール依存症など、様々な疾患の精神医学的治療として調査されました。

1952年、チャールズ・サベージはLSDをうつ病治療に使用した最初の研究を発表しました。**「サイケデリック(psychedelic)」**という言葉は、1957年にニューヨーク科学アカデミーの会議で精神科医のハンフリー・オズモンドによって初めて造語されました。これはギリシャ語の「精神」または「魂」(psychē)と「現す」(delos)に由来し、これらの薬物が心の潜在的な側面を明らかにするということを示唆しています。

1950年代から1960年代半ばにかけて、精神医学的治療におけるサイケデリックスの利点に関する約1,000件の臨床研究が発表され、他の多くの治療メカニズムが提案されました。例えば、ある一般的な心理学的理論では、サイケデリックスが心理的防御を弱め、個人的な葛藤が表面化し、セラピストとの間で解決されることを可能にするというものでした。

サイケデリック心理療法の中で経験される心理的プロセスの根底にあるダイナミクスは、著名な2人の精神科医、ハンスカー・ロイナー(1962年)とスタニスラフ・グロフ(1972年)によって十分に文書化されました。彼らは、自我溶解が精神力学的治療プロセスにおいて鍵となると示唆しました。これは、増強された感覚活動と基本的な感情活動を、自伝的記憶や象徴的イメージの自動生成を通じて現れる自我機能の退行と統合することによって行われます。グロフは、適切な治療文脈でのサイケデリックスの使用は、生物学や医学にとっての顕微鏡、または天文学にとっての望遠鏡と同様に、精神医学にとって革命的なツールになりうると公言しました。サベージ(1962年)もまた、サイケデリックスは、個人の意思の有無にかかわらず、自我を手放し、行動と態度に長期的なプラスの効果をもたらす強烈な実存的または絶頂の瞬間を経験することを可能にすると提案しました。この自我または意識の溶解感が、脳損傷患者に見られる類似の現象学や、瞑想によって生じる可能性のある現象学とどのように関連しているかを考慮する必要があります。サイケデリックスや瞑想によってもたらされる努力を要する認知や自発的思考の一時的な停止の証拠は、失神症や無感情症のような病変誘発性の欠損といった独自の失認症によって経験される現象学と類似していることが判明するかもしれません。初期の研究では、脳損傷や機能不全に対する潜在的な治療補助剤としてのサイケデリックスの使用が検討され始めていますが、これらの状態間の区別はまだ明確にされていません。

社会的偏見、利益の不十分な翻訳、高名な研究者によるレクリエーション的使用と誤用など、様々な要因の組み合わせにより、サイケデリックスは1971年までに違法薬物となりました。しかし、数十年にわたる禁止の後、従来の精神医療の失敗の増加、**マルチディシプリナリー・アソシエーション・フォー・サイケデリック・サイエンス(MAPS)**の先駆的な研究、および著名な大学のいくつかの研究室からの研究により、サイケデリックス研究の新たな波が生まれました(Nutt & Carharhart-Harris, 2021参照)。

サイケデリックスがどのように機能し、精神衛生に貢献するかについてのモデルは現在進化しており、幻覚性薬理学の特定の化学的変異体によって独自に誘発される自己関連の洞察を記述しています。これには、標的とされた用量関連効果と、心理療法や他の精神医学的治療モダリティとの統合が含まれます。臨床的結果をサポートする最も顕著な理論の一部は、5-HT2A受容体興奮性および可塑性の増加、統合の増加、および脳ネットワークのモジュール化の減少に焦点を当てています。最近では、治療抵抗性うつ病に対するシロシビンとエスシタロプラムを比較するランダム化比較試験で、シロシビンの抗うつ反応が迅速かつ持続的であり、DMNおよびFPCNモジュール性の減少と相関していることが判明しました。

多くの精神医学界のリーダーは現在、適切な心理療法的文脈で、そして医療提供者の適切なサポートと訓練を受けて、サイケデリックスの治療的可能性を評価しています。心理療法と監視下のサイケデリック治療を組み合わせた新しいプロトコルは、様々な段階のランダム化臨床試験にあります。しかし、業界の成長にはいくつかの慎重な批判もあります。現在、米国だけでもサイケデリック様薬物の投与開発に関連する上場企業が50社以上あり、2020年には20億ドルの市場が、2027年までに100億ドル以上に成長すると予測されています。研究の拡大、サイケデリック産業の大きな成長、および連邦レベルでの規制緩和に伴い、グローバルブランドは今後10年間で治療と精神衛生の成果において精神医学的革命を約束しています。2021年4月現在、ClinicalTrials.govには、シロシビン、LSD、またはMDMAのいずれかを臨床精神科患者で調査する80以上のサイケデリック臨床試験が登録されています。これらの研究には、拒食症、頭痛、強迫性障害、介護者の燃え尽き症候群、PTSD、うつ病、および依存症の治療が含まれます。

用量調整は、このプロセスの鍵となっており、神経精神医学的スペクトル全体でそのようなプロトコルを支持するデータが出現しています。「精神溶解(psycholytic)」法は、低用量で頻繁なセッションを使用して、標準的な心理療法プロセスを強化します。低用量サイケデリックスは「マイクロドージング」とも呼ばれ、非臨床サンプルにおける幸福感の向上に潜在的な可能性を示し始めています。「サイケデリック」法は、少数のセッションで高用量を使用して、神秘的な経験と強烈なカタルシスを引き起こし、参加者が困難な感情や状況を乗り越え、統合することを可能にし、それによって不安とうつ病を軽減します。治療メカニズムがより明確になり、トリプタミン系またはフェネチルアミン系サイケデリックスの特定のカクテルを用いた新しいプロトコルも出現するにつれて、自己とそれが神経精神医学的レンズを通してどのように変容しうるかは、明らかに影響を受けるでしょう。

将来の方向性

学際的なアプローチの発展を通じて、自己の性質とその精神医学への臨床的関連性を支持する科学は急速に発展しています。将来のトランスレーショナルサイエンスは、神経科学、計算科学、認知科学から生まれる研究の結果と、その他の多様な分野からの洞察を活用するでしょう。概念的な問題は、進化論的、神経生物学的、および臨床的視点を用いて、自己に関する現在の理解を深めるために、歴史的および理論的両方の観点から議論されています。代表的な科学的研究は、この科学的事業におけるいくつかの概念的収束を提供し、社会的に、あるいはその他の方法で「システム的に」埋め込まれた自己の、より動的で多次元的な考察への多様な動き、および自己科学のためのより高度なプログラムがどこに向かう可能性があるかを示しています。

新しい治療アプローチ

適切な治療文脈でマインドフルネス、サイケデリックドラッグ、および植物由来のエンセオジェンを導入する新しい精神療法アプローチは、精神衛生科学と、それ自体としての心の治療的関連性の両方を進歩させる機会を提供します。マインドフルネス指向療法は、思考の内容に焦点を当てるのではなく、人が自身の内的な経験とどのように関係するかという文脈、プロセス、および機能に焦点を当てます。マインドフルネス訓練は、行動認知精神療法(例:マインドフルネスに基づく認知療法)の新しい波の文脈で、臨床的成果(例:うつ病、不安、痛み)を改善するために使用されています。これらの新しいマインドフルネス指向療法(例:マインドフルネスに基づく認知療法、アクセプタンス&コミットメントセラピー、マインドフルネス指向回復強化)は、第三世代療法と呼ばれ、伝統的な認知行動療法の進化を支持しています。

サイケデリック医療は、治療プロセスを補強する上で有効性を示しており、適応できない精神的習慣を解決し、他者との向社会的関係を改善する可能性のある自己と他者の境界の溶解を統合するための直接的な洞察とSTEsを提供しています。しかし、セラピスト主導の治療に費やされる集中的な時間と、ほとんどの国際条約で違法のままである医薬品の使用に伴う費用面の問題を考慮すると、治療アプローチを拡大する上での大きな課題が残っています。精神医学的文脈でサイケデリックスとマインドフルネスの両方を利用する増強アプローチは、治療目的で自己科学を活用する可能性が高いでしょう。最近のあるレビューでは、サイケデリックスとマインドフルネスに基づく介入が、共通の文脈的、方法論的、経験的、神経生物学的、および臨床的結果を通じて、また自己の性質への洞察に重点を置いて、潜在的な相乗効果を持つ可能性があると記述されています。

新技術の活用

**ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)**は、自己を拡張し、認知を補完・増強し、遠隔通信と制御、およびゲームやエンターテイメントとの社会的統合のための有望な技術です。ユーザーとシステム間の強力な通信ツールであるBCIは、自己と他者の関係の境界を超越し、神経疾患や欠損に見られる身体的制限を改善し、意識と自己表象をよりよく理解するための研究プラットフォームを提供する可能性が高いでしょう。

脳刺激と生理学的センサー技術は、ヘルスケアと私たち自身の生物学的限界を変革しています。反復経頭蓋磁気刺激、経頭蓋直流刺激、集束超音波、および迷走神経刺激による脳ネットワークダイナミクスと末梢生理の変更は、治療機会を改善し続け、自己機能の知覚と限界を変えるでしょう。

解剖学的および機能的結合性を評価するための神経画像法とビッグデータサイエンスの手法は、現在、データが豊富でオープンサイエンスの共同ネットワークに存在しますが、特に画像データの取得と処理の速度と精度、および機械学習分析の使用を通じて結果を予測するためにパターンがどのように特定されるかという点で、発展を続けています。研究者や計算神経科学者もまた、この種のデータを使用して、受動的安静状態における様々な発達性、変性性、および精神疾患における結合性障害とネットワーク破綻のパターンを評価し始めています。これらの研究は、頑健な脳ネットワーク活動のパターンと障害されたパターンの構成要素を特定するための予備的なマーカーを提供しており、これは神経(情報)処理と自己表象の理解にも影響を与えます。これらの脳ネットワークおよびその他の脳ダイナミクスのアプローチは、非常に洗練されており、現在比較的労働集約的な技術であるため、自己処理の理解を深める上でのその影響はまだ初期段階にあります。

したがって、「自己」をその用語が使用される様々な微妙な方法で理解することは課題を提示しますが、本章で概説された限界といくつかの注意点を踏まえて自己処理に関する科学的課題を追求し続けることは、多くの精神疾患の根底にあるメカニズムの理解を深めるための継続的な進歩を約束します。次世代の神経精神医学研究は、限界として特定された関連する問題のいくつかを明確にすることと、人間の精神の苦しみの性質とその改善の根底にある動的で複雑な神経ダイナミクスおよび関連する生理学的で身体化された現象を捉える新しい出現技術と方法に大きく依存するでしょう。自己表象と関連する処理に関する精神医学のためのメカニズム的および治療的考察への強調は、自然科学の三人称視点から、また一人称経験の現象学を通して、自己経験の経験的、自伝的、内省的、および統合的側面への洞察を含め、明らかに増加しています。実際、人間の経験の文脈全体での適応的自己変容プロセスは、精神医学的治療が進歩する治療的レンズにとって重要である可能性があります。方法と現在の技術が改善するにつれて、精神疾患に苦しむ人々のための潜在的な生物学的診断および治療標的と戦略を特定し、心と意識の性質に関する理解を明確にする上で進歩がなされるでしょう。

参考文献

以下に、自己の性質とその精神医学的関連性に関する理解を深めるための参考文献をまとめました。

- 自由エネルギーとしての自己:自己認識の予測符号化の説明 Apps, M. A. J., & Tsakiris, M. (2014). The free-energy self: A predictive coding account of self-recognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 41, 85-97.

- 意識のグローバルワークスペース理論:人間経験の認知神経科学に向けて Baars, B. J. (2005). Global workspace theory of consciousness: Toward a cognitive neuroscience of human experience. In S. Laureys (Ed.), Progress in Brain Research (Vol. 150, pp. 45-53). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0079-6123(05)50004-9

- うつ病の認知療法 Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. Guilford Press.

- 自己生成されたくすぐり感覚の中心的な打ち消し Blakemore, S.-J., Wolpert, D. M., & Frith, C. D. (1998). Central cancellation of self-produced tickle sensation. Nature Neuroscience, 1(7), 635-640.

- 神経系における自己表象 Churchland, P. S. (2002). Self-representation in nervous systems. Science, 296(5566), 308-310.

- 自己が他者を表象するとき:心理的同一化に関する新しい認知神経科学的見解 Decety, J., & Chaminade, T. (2003). When the self represents the other: A new cognitive neuroscience view on psychological identification. Consciousness and Cognition, 12(4), 577-596.

- 物語の重力の中心としての自己 Dennett, D. (1992). The self as a center of narrative gravity. In F. S. Kessel, P. M. Cole, & D. L. Johnson (Eds.), Self and Consciousness: Multiple Perspectives. Lawrence Earlbaum Associates.

- アイデンティティ:青年と危機 Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. Norton & Co.

- 現在に注意を向ける:マインドフルネス瞑想が自己参照の異なる神経モードを明らかにする Farb, N. A. S., Segal, Z. V., Mayberg, H., Bean, J., McKeon, D., Fatima, Z., & Anderson, N. D. (2007). Attending to the present: Mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-reference. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2(4), 313-322.

- 私は自己意識があるのか?(あるいは自己組織化は自己意識を伴うのか?) Friston, K. (2018). Am I self-conscious? (or does self-organization entail self-consciousness?). Frontiers in Psychology, 9, 579.

- 自己のパターン理論 Gallagher, S. (2013). A pattern theory of self. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 443.

- 霊長類における自己意識と心の出現 Gallup, G. G., Jr. (1982). Self-awareness and the emergence of mind in primates. American Journal of Primatology, 2(3), 237-248.

- トランスパーソナル経験の多様性:LSD心理療法からの観察 Grof, S. (1972). Varieties of transpersonal experiences: Observations from LSD psychotherapy. The Journal of Transpersonal Psychology, 4(1), 45.

- 自己であること:機能的イメージングからの考察 Gusnard, D. A. (2005). Being a self: Considerations from functional imaging. Consciousness and Cognition, 14(4), 679-697.

- 精神分析のカリキュラム Kohut, H. (1962). The psychoanalytic curriculum. Journal of the American Psychoanalytic Association, 10(1), 153-163.

- 脳メカニズムと知能:脳損傷に関する定量的研究 Lashley, K. S. (1929). Brain Mechanisms and Intelligence: A Quantitative Study of Injuries to the Brain.

- 自己特異的とは何か?理論的検討と神経画像結果の批判的レビュー Legrand, D., & Ruby, P. (2009). What is self-specific? Theoretical investigation and critical review of neuroimaging results. Psychological Review, 116(1), 252-282.

- 脳活動の開始(準備電位)と行動の意識的意図の時間関係。自発的行為の無意識的開始 Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106(Pt 3), 623-642.

- 社会システム Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press.

- オートポイエーシスと認知:生命の実現 Maturana, H. R., & Varela, F. J. (2012). Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Springer Netherlands.

- 主観性の自己モデル理論:事例を交えた簡単なまとめ Metzinger, T. (2010). The self-model theory of subjectivity: A brief summary with examples. Humana Mente: Journal of Philosophical Studies, 14, 25-53.

- 精神医学におけるサイケデリックスの現状 Nutt, D., & Carhart-Harris, R. (2021). The current status of psychedelics in psychiatry. JAMA Psychiatry, 78(2), 121-122.

- 気づきの教育:瞑想的視点における自己、動機づけ、自己調整学習 Roeser, R. W., & Peck, S. C. (2009). An education in awareness: Self, motivation, and self-regulated learning in contemplative perspective. Educational Psychologist, 44(2), 119-136.

- 行動シミュレーション中の主観的視点取得の効果:主体性のPET調査 Ruby, P., & Decety, J. (2001). Effect of subjective perspective taking during simulation of action: A PET investigation of agency. Nature Neuroscience, 4(5), 546-550.

- 身体化された意識の数理モデル Rudrauf, D., Bennequin, D., Granic, I., Landini, G., Friston, K., & Williford, K. (2017). A mathematical model of embodied consciousness. Journal of Theoretical Biology, 428, 106-131.

- 能動的な内部受容推論と情動脳 Seth, A. K., & Friston, K. J. (2016). Active interoceptive inference and the emotional brain. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1708), 20160007.

- 共感の社会神経科学 Singer, T., & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 81-96.

- 精神のさまよいの科学:意識の流れを経験的に航海する Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: Empirically navigating the stream of consciousness. Annual Review of Psychology, 66, 487-518.

- 自己の現象学と存在論 Strawson, G. (2000). The phenomenology and ontology of the self. In D. Zahavi (Ed.), Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-Experience. John Benjamins.

- エピソード記憶の要素 Tulving, E. (1983). Elements of Episodic Memory. Oxford University Press.

- 自己意識、自己調整、自己超越(S-ART):マインドフルネスの神経生物学的メカニズムを理解するための枠組み Vago, D. R., & Silbersweig, D. A. (2012). Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence (S-ART): A framework for understanding the neurobiological mechanisms of mindfulness. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 296.

- 自己意識:適応か付随現象か? Varela, F. G. (1971). Self-consciousness: Adaptation or epiphenomenon? Studium Generale (Berlin), 24, 426-439.

- 身体化された心、改訂版:認知科学と人間経験 Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2017). The Embodied Mind, Revised Edition: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.

- 自己超越経験の多様性 Yaden, D. B., Haidt, J., Hood, R. W., Jr., Vago, D. R., & Newberg, A. B. (2017). The varieties of self-transcendent experience. Review of General Psychology, 21(2), 143-160.

- 自己の現象学 Zahavi, D. (2003). Phenomenology of self. The Self in Neuroscience and Psychiatry, 56, C75.

🔹 全体の概要:この章の目的は?

この章は、「自己とは何か」を神経科学、心理学、哲学、宗教、進化論、臨床医学の視点から多角的に探ることを目的としています。

「自己」は単一の現象ではなく、さまざまな構成要素が絡み合ってできた複雑な現象である。

それを理解するためには、脳科学的アプローチ、発達心理学的視点、哲学的・宗教的洞察などがすべて関与する。

🔹 基本概念:実体論的 vs 非実体論的な「自己」理解 分類 内容 実体論的自己 脳や身体と密接に関係し、神経科学で説明できる「物質的」な自己。 非実体論的自己 「自己」は固定された実体ではなく、一時的で変化し続けるもの。仏教の「無我」に近い考え。

たとえば仏教のアプローチでは「自己への執着こそが苦の源泉である」とされ、これは非実体論的な立場です。

🔹 歴史的背景と文化的変化 古代ヒンドゥー教や仏教では、「自己の本質理解=救済」とされてきました。

中世ヨーロッパでは共同体が優先されていましたが、ルネサンス以降、個人主義や内省が重視されるように。

鏡の登場(技術的要因)によって「自分の姿を正確に見る」ことが可能になり、内面への関心が強まった。

🔹 脳科学から見た自己:症例と神経基盤 フィニアス・ゲージの事例:前頭葉損傷により性格が激変 → 自己の脳依存性を示す。

H.M.の症例:記憶喪失から、自己の時間的連続性に記憶が関与することが明らかに。

脳の前頭前皮質(FPC)は、「メタ認知」や「自己反省」と関係が深い。

🔹 自己の構成モデル ウィリアム・ジェームズの「自己」:

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| I-self(主体) | 私が経験している感覚、能動的な自己 |

| Me-self(客体) | 私が考えている「私」、性格や社会的役割など自己認識 |

さらに心理学では、以下のような自己が議論されます:

中核自己、最小自己、身体化された自己、社会的自己、創発自己… など。

🔹 発達的視点:自己はどう育つか? 赤ちゃんの頃から「自分」と「他人」を区別するようになる。

2歳頃から自己の特徴(髪型、家族構成など)を語れるように。

青年期には「他者からどう見られるか」を意識 → 自己意識が高まるが、不安やうつの素因にも。

🔹 臨床への応用 フロイト:エス(本能)/自我(現実)/超自我(道徳)

コフート:自己対象の理論。親や他者の共感・理想化・類似性が自己形成に重要。

CBT(認知行動療法):自己スキーマ(自分に関する信念)が認知や感情、行動に影響。

🔹 現代モデル メッツィンガーの「現象学的自己モデル(PSM)」:自己は脳の錯覚である可能性。

カール・フリストンの「自由エネルギー原理」:脳は不確実性を減らすため自己を構築する。

ヴァレラの「神経現象学」:脳・身体・環境の相互作用で自己は生じる。

🔹 核心のまとめ 「自己」とは単なる脳内の構造でも、神秘的な魂でもない。 むしろ、それは私たちが環境と関わり合いながら、時間を通じて形成していく、動的で多層的なプロセスです。

「自己(self)」の概念は、単一の現象として捉えることができないため、その研究には単一のパラダイムが存在せず、多様な分野からのアプローチによって理解が深められています。健康と病気における人間の行動の中心であり、意識や人類の進化を理解する上で不可欠な位置を占めています。

以下に、自己の概念に関する歴史的、理論的、神経生物学的、発達的、臨床的、および将来的な考察を包括的に説明します。

自己の歴史的・理論的考察

- 概念的な問題と枠組み: 自己の科学的探求は、普遍的な概念的枠組みに根ざしていなかったため、歴史的に断片化された事業でした。しかし、自己表象が意識の基本的な人間性を理解するための重要な洞察を提供するという認識が高まっています。

- 実体論と非実体論: 自己に関する一般的な区別は、実体論的(substantialist)理論と非実体論的(nonsubstantialist)理論の間で行われます。

- 実体論的理論は、自己を意識状態を支える特定の物理的(例:生物学的)特性を持つ経験の主体と見なします。

- 非実体論的理論は、自己を意識そのものとして記述し、特定の物質的特性を欠いています。主にインドの仏教の伝統に由来し、物質的な実体との自己同一化が幻想であり精神的苦痛の原因であると提唱します。

- 東洋思想の起源: 紀元前500年から1000年にさかのぼるヒンドゥー教のヴェーダ文献や仏教経典は、自己の本質への洞察が究極の救済の形であると記述しています。ヒンドゥー教では、魂に似た不変の自己(アートマン)が記述される一方、仏教では自己の非二元的な性質、その無常性、そして幻想的な自己同一性への執着による苦しみが強調されます。

- 西洋思想の変遷:

- 中世: 自己よりも共同体の概念に重点が置かれ、個人的利益は「利己的」と見なされ抑制されるべきだとされました。

- ルネサンス・啓蒙時代: 14世紀のルネサンス以降、個人的なものと世俗的なものに焦点が当たるようになり、18世紀の啓蒙時代には合理性、体系化された思考、科学が重視され、個人、個人的アイデンティティ、個人的表現がますます価値を持つようになりました。

- デカルトの二元論: デカルト(1637年)は、自己は身体やいかなる物理的なものとも同一ではない非物理的で意識的なものだと提案し、「我思う、ゆえに我あり(Cogito, ergo sum)」という有名な結論とともに、非物質と物質のデカルト的二元論を生み出しました。

- 技術的発展と個人主義: 鏡の普及により個人が自分自身の顔を安定した形で認識できるようになり、内省が促進されました。政治的・経済的変化と資本主義社会の台頭も、特に北米と西ヨーロッパにおいて個人主義の文化を促進しました。

- 自己の存在への懐疑: デイヴィッド・ヒューム(1739年)は、内省は絶え間ない知覚の変化の連続しか明らかにせず、自己を結びつけるものは見つからないと主張しました。フリードリヒ・ニーチェやルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインも、自己は「単なる物語の中心」であり、現実には物質的な根拠を持たないフィクションであると主張しました。

- オートポイエーシス: 1970年代に生物学者のウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラによって導入された概念で、自己を複製・維持し、非自己と区別できるシステムを記述します。ヴァレラは、人間は心身のプロセスが本質的に連動しているオートポイエーシス的実体であると示唆しました。

自己の多次元性

科学文献では、認知自己、概念自己、中核自己、最小自己、生態学的自己、身体化された自己、創発自己、物質的自己、社会的自己、対人自己など、25以上の自己の概念または側面が特定されています。

- ウィリアム・ジェームズの枠組み: 自己を「主体としての自己(I-self)」と「客体としての自己(Me-self)」という、分離可能でありながら密接に関連する2つの側面として区別しました。

- I-self には、自己主体性(自分の思考と行動の所有感)、自己認識(自分の内的状態の認識)、自己連続性(時間とともに同じ人物であるという感覚)、自己一貫性(単一で一貫性のある実体であるという感覚)が含まれます。

- Me-self の構成要素には、「物質的私(material me)」、「社会的私(social me)」、「精神的私(spiritual me)」が含まれ、これらは観察者の視点から獲得される自己に関する様々な種類の知識の集合体として概念化されます。

- 最近まで、Me-self により経験的な注意が払われてきましたが、学際的な共同研究の進歩により、I-self の重要性が増しています。

- 自己のパターン理論: ショーン・ギャラガー(2013年)は、自己処理の置かれた、拡張された、物語的、心理的、間主観的、最小経験的、最小身体化された側面を通じて、これらの次元をさらに整理する自己のパターン理論を提案しました。

- 単一・固定された自己の否定: 科学的言説や臨床的健康、哲学の分野では、「自己」という概念に単一の明確な指示対象が存在しないこと、また現象界に単一の、固定された、または独立した自己が存在しないことがますます明らかになっています。

自己の進化論的および発達的視点

- 単純な生物と自己表象: 単純な脊椎動物は自己表象能力が非常に限られており、自分自身の境界や行動の効果を環境内の他の現象と区別し、生存を可能にする自動的・暗黙的な応答に限定されています。そこには、経験の主体や行動のエージェントである「自己」の意識的な認識はありません。

- 多層モデル: アントニオ・ダマシオは「プロト自己」「中核自己」「自伝的自己」という多層モデルを提唱し、ヤーク・パンクゼップは根源的な感情の普遍的な側面に焦点を当て、感情の重要性を強調しました。これらのモデルは、身体と環境の相互作用から生じる基本的な非意識的プロセスの上に、ヒトで発達した自己の複雑な側面を統合的に理解するものです。

- 古神経学的視点: 人類進化における脳の解剖学的変化(頭蓋容量の増加、前頭極皮質 [FPC、ブロードマン領域10] の相対的なサイズ増大)は、言語発達、道具の使用、複雑な認知スキル、そしてより複雑な自己反省プロセスの出現と一致しています。

- 発達的視点: 児童および青年期の発達研究は、人間を単一の存在としてではなく、自己同一性の根底にある能力が時間とともに、そして他者との関係において現れ成熟する、統合された多次元的な存在として記述しています。

- 社会的自己: チャールズ・クーリーの「鏡に映る自己」のように、私たちの自己感覚は、社会的な役割や他者が私たちをどのように見ているかを通じて形成されます。

- I-自己とMe-自己の発達: 幼少期から青年期にかけて、自己表象の複雑さが発達します。2歳までにはMe-自己が優勢になり、物理的、社会的、心理的属性を構築できますが、矛盾する概念を統合することはできません。7~9歳の中期児童期になって初めて、子供たちは自己に関する肯定的な概念と否定的な概念を統合する能力を獲得します。

- メンタライジングと視点取得: 幼児期から中期児童期にかけて、他者の視点を認知的に理解し、他者が自分とは異なる精神状態を持っていることを認識する能力であるメンタライジングが発達します。これはエリク・エリクソンの心理社会的アイデンティティの概念とも一致します。

- 脳の発達: 青年期は深い社会認知変化の期間であり、自己同一性、自己意識、社会関係の発達に関連して、脳の発達における変化が観察されます。特に**背外側前頭前野(dlFPC)**と頭頂皮質における灰白質の減少はシナプス刈り込みを示唆し、**背内側前頭前野(dmPFC)**は自己と他者の関係を発達させる上で深く関与しています。

自己の臨床的視点と病理

自己表象は健康と病気における人間の行動の中心であり、その障害は様々な精神疾患に見られます。

- マインドセット: 私たちの知覚と思考の方法は、自己と世界に関する核心的な前提と期待に貢献し、プラセボ効果やノーセボ効果を通じて健康転帰と関連する神経生理学に強い影響を与えます。

- 精神分析的理論:

- フロイト: 人間の精神をエス(id)、自我(ego)、**超自我(superego)**の3つの部分から構成されると記述しました。

- コフートの自己心理学: 健全な自己の発達には**自己対象(self-object)**が重要であると強調しました。自己対象は、親や介護者のように、ミラーリング(承認を与える)、理想化(強さと落ち着きの人物として機能する)、双子性/分身(深い類似感を与える)といった心理的機能を提供します。

- ユングの分析心理学: 自己を意識的自我だけでなく、意識的要素と無意識的要素(影、アニマ/アニムス、ペルソナ、自己元型、集合的無意識)を含むより大きく包括的な構造として記述しました。

- 認知行動理論: アーロン・ベックは、個人の自己概念を形作るスキーマの役割を概念化しました。自己スキーマは、自己に関する耐久性のある認知構造であり、不適応な自己スキーマ(例:「私は無価値だ」)は感情的な苦痛と機能不全な行動につながります。

- 精神疾患における自己の障害:

- 統合失調症: 自己の障害と見なされ、幻聴、妄想、思考奪取・吹入、陰性症状など、自己の伝統的な主体と客体の概念の機能不全を典型的に示します。エミール・クレペリンは「指揮者のいないオーケストラ」と表現しました。

- その他の精神疾患: 神経性食欲不振症(自己の体重や体形の障害)、解離性障害(アイデンティティの断片化、離人症、現実感喪失)、社交不安障害(他者による精査への恐怖)、境界性パーソナリティ障害(自己像、感情、対人関係の不安定性)などが挙げられます。

- 神経症候群:

- てんかん: 離人感、現実感喪失、**自己像視(autoscopy)**など、自己表象の障害を示唆します。

- 脳損傷: エイリアン肢症候群(意図と解離した四肢の動き)、半側空間無視症候群(身体の片側の所有権の否定)、病態失認(anosognosia)(自身の障害の認識・否定)など、自己認識や身体所有感の障害が見られます。

- ファントム肢痛: 切断された肢に知覚される痛みは、身体の物理的境界外に位置する痛みを訴える自己表象の混乱です。

- 自己制御障害: 前頭前野、特に腹内側領域の損傷は、フィニアス・ゲージの症例のように、行動制御能力の変化や性格変化を引き起こします。

自己表象を支える脳ネットワーク

自己の様々な特性を標的とした機能的イメージング研究により、特定のネットワークにおける協調活動が示されています。

- S-ARTモデル: ヴァーゴとシルバーズウェイグ(2012年)は、自己認識、自己制御、自己超越(S-ART)を含む自己表象の変化を通じて、感情調節不全の軽減と健全な心の発展を支えるシステムベースの神経生物学的モデルを提案しました。

- 「自己化(selfing)」をサポートする機能的ネットワーク(図1.29-2参照):

- 経験的能動的自己(EES)ネットワーク: 初期の前反省的、非概念的な世界処理をサポートします。中脳水道周囲灰白質(PAG)、中脳被蓋(MC)、視床、視床下部、後部島皮質(PIC)などの脊髄視床皮質領域や、前頭眼野(FEF)、前・補足運動野(PMA/SMA)が関与します。

- 経験的現象学的自己(EPS)ネットワーク: 反省や評価なしに、経験の直接的な主体であるという感覚を含みます。一次感覚皮質(S1)、背外側前頭前野(dlPFC)、背側前帯状皮質(dACC)、楔前部、頭頂側頭接合部(TPJ)が関与し、実行モニタリング、警戒、注意を促進します。

- 物語的自己(NS)ネットワーク: 自己同一性の経験的または自伝的構築を指し、主に**デフォルトモードネットワーク(DMN)**によってサポートされます。DMNは腹側後部内側皮質(PCC、RSCを含む)、腹側内側前頭前野(vmPFC)、後部下頭頂小葉(pIPL)、海馬、外側側頭葉などを含み、内省的な自己反省的および評価的精神プロセスをサポートすると仮説が立てられています。

- 統合的前頭頭頂制御ネットワーク(FPCN): 自己関連情報処理の統合をサポートします。吻側前頭極前頭前野(FPC)、右腹外側前頭前野(vlPFC)、背内側前頭前野(dmPFC)、背側前帯状皮質(ACC)、背外側前頭前野(dlPFC)、前部島皮質(AIC)、外側小脳、前部下頭頂小葉(aIPL)を含みます。FPCNは、RSN間の情報処理を調整するハブとして機能します。

- ネットワークの再編成と臨床転帰: FPCNとDMNの結合性は、マインドフルネス瞑想訓練やサイケデリック補助心理療法における臨床転帰の改善と相関しています。

自己と他者:視点取得と精神状態の帰属

- 視点取得: 人間は、自己中心参照枠(egocentric reference frame)から他者中心参照枠(allocentric reference frame)へと精神的計算を切り替えることで、他者の視点を理解できます。これには後部頭頂皮質が関与します。

- 精神状態の帰属: 他者が自分自身の精神状態とは異なる精神状態を持っていることを認識する能力は、社会的な相互作用に不可欠です。

- 認知的共感(メンタライジング)と情動的共感は区別され、前者は他者の感情の理解、後者は他者の感情を共有することに関連します。

- これらのプロセスには、内側前頭前野(mPFC)、楔前部、後帯状皮質(PCC)、側頭頭頂接合部(TPJ)、側頭極(TP)などが関与します。

- ギャラップ(1982年)は、自己認識と精神状態の帰属が、処理の共有された神経認知スイートの一部であり、自己に関する知識の処理に関与する神経アーキテクチャが、他者の知識を推論する際に呼び出されると仮定しました。

- 「心の理論(ToM)」タスクは、他者がどのように考えているか、感じているかを評価する能力を測定します。右IPLはToMと、左IPLは自分自身の精神状態の表象と関連付けられます。

- 共有表象とシミュレーション理論: 他者の経験を「共有」または「シミュレート」するための同一の回路が存在する可能性があり、特定の脳ネットワーク(PFCの一部、内側頭頂皮質、ACCの一部、島皮質など)が自己と他者の状態を表象する上で共有しているという見解を支持します。これはシミュレーション理論の原則と一致します。

主体としての自己

- 主体性の経験: 自己は、比較的に「静的」な概念から、より動的でプロセスに基づく説明へと移行しています。主体としての自己は、精神的な因果関係の経験や意図や運動コマンドの「源」であることの経験を指します。健常な個人は、自分の行動に目的意識を感じ、それが自己生成されたものであることを疑いません。

- リベットの古典的実験と自由意志: ベンジャミン・リベットらの研究(1983年)は、意識的な意図が行動の初期原因ではなく、非意識的な脳イベントによって開始されるという証拠として引用されてきました。しかし、脳活動、意識的意図、行動間の関係は複雑であることが判明しています。

- コンパレーターモデル: ダニエル・ウォルパートらが定式化した「コンパレーターモデル」は、意図や目標、行動選択、運動コマンド、その結果を含む変数間の組織的関係に焦点を当て、主体性が予測される動きと実際に経験された動きの結果との一致の度合いを比較することに依存すると説明します。

- 主体感の予測的生成: 主体感は、行動が実行された後に生じるだけでなく、意図(行動準備に関わる将来的な信号)が特定の行動に変換されるプロセスを通じて、将来的に生成される可能性もあります。予測信号とフィードバック(信号比較)の両方が、主体感において重要な役割を果たします。

- 主体性の障害: 薬物や外傷によって誘発される解離性体験や、**体外離脱体験(out-of-body experience)**では、身体からの離脱感や身体所有感の混乱が見られ、主体性が減少したり、幻想的であると経験されたりします。

自己超越:非二元論的な自己概念と精神的な自己発展

- 自己超越の経験: 人間であることにおける究極の経験は、しばしば自己個人の力よりも大きな力とのつながりの中で経験される力の付与によって記述されます。自己は概念的または二元論的に空間と時間の中に表象されなくなり、超越されます。

- 自己超越体験(STEs): 自己感覚と「他者」との間の境界の溶解を伴う、他の人々や周囲との一体感の経験と定義されます。STEsは、自己中心的ニーズを超越し、向社会的傾向を高め、非二元論的現象学的経験の頻度を高める肯定的な自己と他者間の関係を伴います。

- シェーンベルグとヴァーゴの自己発展段階モデル(2019年):

- 「神経内臓統合(neurovisceral integration)」: 自律神経系、注意系、情動系が抑制的なトーンの改善を通じて調節されます。

- 「集中実践(concentration practices)」: 安定した集中力や柔軟で開かれた受容的な注意によって心を訓練します。

- 「洞察(insight)」と「非二元(nondual)」実践: 自己の性質、精神的習慣、自己超越に対する洞察のための抽象的な瞑想的実践を統合します。

- 「統一された慈悲の実践(unified compassion practices)」: 究極の現実の具体的な理解を記述し、思いやりのある行動、他者への奉仕、無条件の愛に対する利他的動機が容易に経験される発達の最高の状態であるとされます。

- 瞑想とサイケデリックス: 瞑想的なマインドボディプラクティスとサイケデリックスは、現象学的に類似した方法で自己意識とその根底にある神経プロセスを混乱させる可能性がありますが、独自のメカニズムを伴うと考えられています。

サイケデリックスと自己

- 作用: サイケデリックスは、セロトニン-2A受容体刺激を介して幻覚やその他のサイケデリック効果を生成します。これは、皮質ネットワーク全体、特に層5錐体細胞の頂端樹状突起に広く分布しています。FPCN-DMNにおける5-HT2受容体占有率と精神作用の主観的強度との間には相関関係があります。

- 神経可塑性: 自己変容効果の多くは、5-HT2A活性化による興奮性亢進と神経可塑性作用(樹状突起の伸長、シナプス形成、脳由来神経栄養因子の増加など)に起因すると提案されています。

- 「サイケデリック」の語源: 1957年にハンフリー・オズモンドによって造語され、ギリシャ語の「精神」または「魂」(psychē)と「現す」(delos)に由来し、これらの薬物が心の潜在的な側面を明らかにするという意味を持ちます。

- 自我溶解: サイケデリック心理療法において、自我溶解が精神力学的治療プロセスにおいて鍵となるとされています。これは、増強された感覚活動と基本的な感情活動を、自伝的記憶や象徴的イメージの自動生成を通じて現れる自我機能の退行と統合することによって起こります。

- 臨床応用: 治療抵抗性うつ病に対するシロシビンは、迅速かつ持続的な抗うつ反応を示し、DMNおよびFPCNモジュール性の減少と相関していることが判明しています。現在、終末期不安、心的外傷ストレス、うつ病、アルコール依存症など様々な精神疾患の治療への応用が研究されており、「精神溶解(psycholytic)」法(低用量)と「サイケデリック」法(高用量)があります。

将来の方向性

自己の科学は急速に発展しており、将来のトランスレーショナルサイエンスは、神経科学、計算科学、認知科学など多様な分野からの研究結果と洞察を活用するでしょう。

- 新しい治療アプローチ: マインドフルネス、サイケデリックドラッグ、植物由来のエンセオジェンを適切な治療文脈で導入する新しい精神療法アプローチは、精神衛生科学を進歩させる機会を提供します。マインドフルネス指向療法は、従来の認知行動療法(CBT)の進化である「第三世代療法」と呼ばれ、臨床的成果を改善するために使用されています。サイケデリック医療は、自己と他者の境界の溶解を通じて直接的な洞察とSTEsを提供し、適応できない精神的習慣を解決し、向社会的関係を改善する可能性があります。

- 新技術の活用:

- ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI): 自己を拡張し、認知を補完・増強し、意識と自己表象をよりよく理解するための研究プラットフォームを提供する可能性があります。

- 脳刺激と生理学的センサー技術: 治療機会を改善し続け、自己機能の知覚と限界を変えるでしょう。

- 神経画像法とビッグデータサイエンス: 自己処理の理解を深める上で大きな影響を与えるでしょう。特に機械学習分析を通じて、神経精神疾患における結合性障害とネットワーク破綻のパターンを評価し、潜在的な生物学的診断および治療標的を特定するのに役立ちます。

このように、自己の概念は、その多次元性、複雑な神経基盤、そして精神疾患や神経症候群におけるその障害の現れを通じて、学際的なアプローチによって継続的に探求されています。この研究は、人間の精神の苦しみの性質と、その改善の根底にある動的で複雑な神経ダイナミクスを解明するための進歩を約束しています。

脳の機能は、自己の理解、精神疾患、認知プロセス、そして意識の本質を探求する上で極めて重要です。脳の様々な領域とネットワークが、知覚、思考、行動、感情、記憶、そして社会的相互作用といった多岐にわたる機能をサポートしています。

以下に、ソースに基づいて脳の機能について詳しく説明します。

1. 脳機能の歴史的理解

自己の概念に関する歴史的な理解は、科学的方法論の進歩と並行して進化してきました。

- 機能解剖学の先駆的研究:18世紀後半から19世紀初頭にかけて、フランツ・ヨーゼフ・ガルとJ. C. シュプルツハイムは、異なる脳領域における精神能力の分布に関する初期の洞察を提供しました。これはその後の骨相学理論へと繋がりました。

- 脳病変研究と局所化モデル:ポール・ブローカとカール・ウェルニッケによる初期の脳病変研究は、様々な失語症を記述し、局所化された機能の結合主義モデルに貢献しました。

- フィニアス・ゲージの症例:眼窩前頭皮質(OFC)の損傷を負ったフィニアス・ゲージの症例は、感情表現と調節における前頭葉機能の理解に深い洞察をもたらしました。彼の事故後、行動が劇的に変化し、友人たちは「もうゲージではない」と述べたと記録されています。

- H.M.の症例:難治性てんかんに対処するために海馬とその隣接組織の大部分を切除したH.M.の症例は、記憶機能に責任を持つ特定の脳構造を解明する上で画期的なものとなりました。

- 等電位の原則と分離脳研究:カール・ラシュレーは、複雑な機能が構造的差別化とはほとんど独立して実行されるという等電位の原則を提唱しました。一方、1960年代にロジャー・スペリーと彼の同僚が、難治性てんかんのために脳梁を切断して2つの大脳半球を分離した個人に対して行った分離脳研究は、一方の半球の知覚と決定がもう一方の半球から有意に切断されていることを明らかにしました。これにより、自己表象における必要な統一性と整合性という概念が打ち砕かれ、通常の経験が根底にあるモジュール化された神経組織プロセスを覆い隠しているという認識がもたらされました。分離脳研究は、ほとんどの言語機能をサポートする左半球の優位な役割など、2つの大脳半球の機能的専門化を明らかにしました。また、各切断された半球が、分離された感覚運動インターフェース、独自の知覚、記憶、言語レパートリー、さらには特性的な好み、嫌悪感、意思決定スタイルを持つことを示しました。

2. 自己表象をサポートする脳ネットワーク

デビッド・R・ヴァーゴとデビッド・A・シルバーズウェイグは、自己変容のためのシステムベースの神経生物学的モデル(S-ART)を提案し、自己認識、自己制御、自己超越を通じて感情調節不全の軽減と健全な心の発展を支える前頭頭頂皮質に焦点を当てています。特定の安静時状態ネットワーク(RSN)が、作動中の自己または「自己化」(selfing)の異なる側面を構成するものとして特定されています。

主なネットワークとその機能は以下の通りです。

- 経験的能動的自己(EES)ネットワーク:

- 初期の、前反省的な、非概念的な世界処理をサポートします。

- **中脳水道周囲灰白質(PAG)、中脳被蓋(MC)、視床、視床下部、後部島皮質(PIC)**といった相互接続された脊髄視床皮質領域に局在し、非意識レベルでの内受容フィードバックのモニタリング、解読、制御に関与します。

- **前頭眼野(FEF)、前運動野(PMA)、および補足運動野(SMA)**も能動的な自己処理に不可欠です。

- 経験的現象学的自己(EPS)ネットワーク:

- 反省や評価なしに、経験の直接的な主体であるという感覚を含みます。

- **一次感覚皮質(S1)、背外側前頭前野(dlPFC)、背側前帯状皮質(dACC)、楔前部、および頭頂側頭接合部(TPJ)**が関与し、実行モニタリング、警戒、注意、パフォーマンスや覚醒レベルの監視、応答準備を促進します。

- 物語的自己(NS)ネットワーク:

- **デフォルトモードネットワーク(DMN)**によって主にサポートされる、自己同一性の経験的または自伝的構築を指します。

- DMNは、腹側後部内側皮質(vPMC、後帯状皮質[PCC]および後部脾嚢皮質[RSC]を含む)、腹側内側前頭前野(vmPFC)、後部下頭頂小葉(pIPL)、海馬、および外側側頭葉を含みます。

- DMNの中核は「自己形成」ネットワークと見なされ、自伝的出来事や自己を含む個人の表象処理に主要な役割を果たします。

- マインドワンダリング(自己生成または内部指向の認知期間中に注意が知覚から切り離される現象)も物語的自己をサポートします。

- 統合的前頭頭頂制御ネットワーク(FPCN):

- 自己関連情報処理の統合をサポートする最後のネットワークです。

- **吻側前頭極前頭前野(FPC)、右腹外側前頭前野(vlPFC)、背内側前頭前野(dmPFC)、背側前帯状皮質(ACC)、背外側前頭前野(dlPFC)、前部島皮質(AIC)、外側小脳、および前部下頭頂小葉(aIPL)**を含みます。

- FPCNは、RSN間の情報処理を調整するハブおよび監督的注意ゲートウェイとして記述されています。

- ネットワーク全体の再編成と統合は、自己変容と臨床的健康転帰の改善をサポートすると考えられています。

3. 発達的視点と脳機能

健康的な心理機能の発達的アプローチは、社会構造への個人の埋め込みの機能としての自己の遺伝的、感覚運動的、および行動的進化に関する理解に貢献しています。

- 児童期から青年期にかけての脳の変化:多くの神経画像研究は、思春期前の子供と青年(12歳以上)の脳の間で、白質と灰白質の密度に違いがあることを明らかにしています。特に、背外側前頭前野(dlFPC)と頭頂皮質で灰白質が急激に減少することが一貫して発見されており、これらの領域におけるシナプス刈り込みを示唆しています。

- 自己と他者の関係の発達:メンタライジングや自己知識検索課題中の研究では、背内側前頭前野(dmPFC)、特にFPCが成人よりも子供でより活性であることが判明しており、この領域が自己と他者の関係を発達させる上で深く関与していることを示唆しています。

4. 脳損傷と精神疾患における脳機能の障害

脳の機能不全は、様々な神経学的症候群や精神疾患に現れます。

- 統合失調症:自己の障害と見なされ、「指揮者のいないオーケストラ」として意識の不統一が中核的な特徴とされます。幻聴、妄想(自己のアイデンティティや能力に関わる)、思考奪取、思考吹入、陰性症状などが含まれます。

- その他の精神疾患:

- 神経性食欲不振症:自分の体重や体形の経験の障害。

- 解離性障害:アイデンティティの断片化、離人症、現実感喪失など、主観的経験の連続性の喪失。

- 社交不安障害:他者による精査に晒される可能性のある社交状況に対する著しい恐怖や不安。

- 境界性パーソナリティ障害:自己像、感情、対人関係の不安定性。

- 神経症候群:

- てんかん:局所的または広範な電気的混乱によって自己表象が障害され、離人感、現実感喪失、自己像視(体外から自分自身を見る経験)が示されることがあります。

- エイリアン肢症候群/エイリアンハンド症候群:脳損傷(前頭葉内側面など)により、患者の意図とは解離した、しばしば反対の四肢の動きが生じます。

- 半側空間無視症候群:通常右頭頂葉に損傷を負い、脳損傷と反対側の刺激を検出または応答できない障害に加え、損傷した身体部位の所有権を否定する妄想を抱くことがあります。

- 病態失認(anosognosia):脳損傷を持つ患者が自分の障害を認識せず、否定する状態であり、様々な神経学的障害で発生します。

- 幻肢痛:四肢切断後に、切断された肢に知覚される痛みが生じ、身体の物理的境界外に位置する痛みを訴えます。

- 自己制御障害:前頭前野、特に腹内側領域に後天的な病変を持つ患者は、行動制御能力の変化を示し、社会的に鈍感で衝動的になることがあります。これはフィニアス・ゲージの症例でも見られました。

5. 自己と他者の区別、共感、主体性の神経基盤

脳は、自己と他者の区別、共感、そして行動の主体性を理解する上で重要な役割を果たします。

- 視点取得と精神状態の帰属:

- 他者の精神状態を認識する能力は、人間の社会的相互作用に不可欠です。

- **内側前頭前野(mPFC)、楔前部、後帯状皮質(PCC)、側頭頭頂接合部(TPJ)、側頭極(TP)**は、自己の性格特性や顔の見た目の評価、感情や精神状態の解釈などのタスクで活性化します。

- **認知的共感(メンタライジング)**はTPJ、TP、AIC、楔前部、dmPFCが関与し、情動的共感はACC、下前頭回(IFG)、後部上側頭溝(pSTS)、下頭頂小葉(IPL)と関連付けられています。

- 右IPLは心の理論(ToM)と関連付けられる一方、左IPLは自分自身の精神状態を表象することとより関連付けられます。

- 共感:

- 他者の経験を「共有」または「シミュレート」するために、自己と他者の状態を表象する上で共有される脳ネットワーク(PFC、内側頭頂皮質、ACCの一部、島皮質など)が関与します。

- 前部島皮質(AIC)は、自己に関する内部状態の一次的なマッピングと、同じ感情的刺激が他者にとってどのように感じるかについての予測的表象またはシミュレーションという二重の役割を果たすと提案されています。

- ミラーニューロンシステムは、目標指向の行動を実行する際と、他の個人によって同じ行動が実行されるのを観察する際に発火し、自己と他者の間で共有される表象を反映する共通の符号化をサポートします。

- 自己認識:

- 顔や身体の特徴を認識する比較的原始的な能力は、少数の霊長類に限定されます。

- 内省や精神状態の帰属といった、より認知的で抽象的な自己意識の形態は、人間固有のものである可能性が高いです。

- **フォン・エコノモニューロン(VENs)とフォークセルニューロン(FNs)**は、前部島皮質(AIC)および前帯状皮質(ACC)に存在し、自己意識と自己反省能力を持つ霊長類に特有であることが特定されています。

- 楔前部は、自己特定の意識、主体性、視空間イメージ、感覚統合、エピソード記憶の想起に重要です。

- 自由エネルギー原理(カール・フリストンらによって開発)は、脳が環境の出来事の感覚的結果に関する予測を最適化し、「驚き」を最小限に抑えることで、自己認識を説明しようと試みています。

- 主体としての自己(エージェンシー):

- 主体性の経験は、個人の行動に目的意識を感じ、自分の行動が自己生成されたものであるという感覚を指します。

- **体外離脱体験(OBE)**では、身体からの離脱感、遠くから高い視点からの世界を見る印象、そしてこの高い視点から自分自身の身体を見る印象(自己像視)があり、主体性が減少したり、幻想的であると経験されたりします。

- 行動と所有権の自己帰属に関する研究は、上頭頂皮質、下頭頂皮質、および島皮質を含む右前頭頭頂ネットワークを活性化させます。

- リベットの古典的実験(1983年)は、意識的な意図が行動の初期原因ではなく、行動は非意識的な脳イベントによって開始されるという証拠として引用されることがあります。

- コンパレーターモデルは、運動制御のモデルとして定式化され、予測される動きと実際に経験された動きの結果との一致の度合いを比較することで主体感が生成されると説明しています。

- 主体感は、行動に先行する将来的な信号、特に行動選択プロセスを通じて予測的に生成される可能性もあります。

6. 自己超越における脳機能

自己超越は、自己感覚と「他者」との間の境界の溶解を伴う、他の人々や周囲との一体感の経験と定義されます。

- 瞑想とサイケデリックス:瞑想、ヨガ、マインドボディプラクティス、およびサイケデリックな薬理作用によって影響される状態でも自己超越が生じます。

- サイケデリックスの作用機序:古典的なサイケデリックトリプタミン系化合物は、セロトニン-2A受容体(5-HT2A)のアゴニストまたは部分アゴニストであり、これが幻覚やその他のサイケデリック効果を生成します。

- 脳ネットワークへの影響:FPCN-DMNにおける5-HT2受容体占有率と精神作用の主観的強度との相関が示されており、サイケデリックスの自己変容効果の多くは、5-HT2A活性化による興奮性亢進と神経可塑性作用(樹状突起の伸長、シナプス形成など)に起因すると提案されています。治療抵抗性うつ病に対するシロシビンは、DMNおよびFPCNモジュール性の減少と相関していることが判明しています。

7. 将来の方向性

学際的なアプローチを通じて、自己の性質とその精神医学への臨床的関連性を支持する科学は急速に発展しています。

- 新しい治療アプローチ:マインドフルネス指向療法やサイケデリック医療は、精神衛生科学を進歩させる機会を提供します。サイケデリックスは、適応できない精神的習慣を解決し、自己と他者の境界の溶解を統合するための直接的な洞察と自己超越体験(STEs)を提供します。

- 新技術の活用:**ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)**は、自己を拡張し、認知を補完・増強する有望な技術です。脳刺激(反復経頭蓋磁気刺激、経頭蓋直流刺激など)や生理学的センサー技術も、治療機会を改善し、自己機能の知覚と限界を変えるでしょう。神経画像法とビッグデータサイエンスの手法は、機械学習分析を用いて脳ネットワークのパターンを特定し、精神疾患における結合性障害やネットワーク破綻を評価する上で発展を続けています。

これらの進歩は、多くの精神疾患の根底にあるメカニズムの理解を深め、人間の精神の苦しみの性質とその改善のための新しい治療戦略を特定する上で重要です。

精神疾患は、「自己」の理解と深く関連しており、多くの精神疾患が自己表象の側面における重大な機能不全を伴うことが示唆されています。

精神疾患と自己表象に関する情報は以下の通りです。

- 一般的な関連性

- 自己表象は、健康と病気における人間の行動の中心であるとされています。個人が自分自身の身体的および精神的存在を明確に自分のものであると経験し認識し、様々な種類の自己知識に基づいて行動する能力は、自分自身の行動を組織化し調整し、社会関係に従事するために不可欠です。

- 近年まで、自己表象の重要性は科学界で過小評価されてきましたが、自己表象の側面に関わる様々な障害に関心を持つ臨床的および心理学的分野が協力し始めたことで変化しています。

- 自己の病理は、自己の一貫性が著しく崩れたときに存在すると考えられ、影響を受けた個人は自分の経験や行動の側面が自分にとって「異質」である、または自分で管理できないと報告する場合があります。

- 特定の精神疾患とその自己関連症状

- 統合失調症(Schizophrenia)

- 部分的に自己の障害と見なされることがあります。

- 患者に見られる症状には、幻聴(自身の内言を表す「声」)、妄想(自身のアイデンティティや能力に関わる)、思考奪取や思考吹入(自身の思考プロセスの所有と制御に関する妄想)、陰性症状(感情反応性、自発的発話、意欲の欠如など)があります。

- エミール・クレペリンは、統合失調症患者の意識における「指揮者のいないオーケストラ」のような不統一が病気の中核的な特徴であり、これは「精神的人格の内的統合性の特異な破壊」と関連していると主張しました。これは、自己表象の側面を含む意識が、広範囲に離れた脳領域内および領域間の情報を「適切に」統合し調整する脳の能力に根本的に依存するという考えと共鳴します。

- 神経性食欲不振症(Anorexia Nervosa)

- 自分の体重や体形が経験される方法における障害を伴います。

- 様々な解離性障害(Various Dissociative Disorders)

- アイデンティティの断片化、離人症、現実感喪失、および通常アクセスや制御が可能な情報へのアクセスや精神機能の制御不能など、主観的経験における連続性の喪失を伴います。

- 薬物または外傷によって誘発される解離性体験も、自分自身の行動、思考、感情、記憶、または自己同一性の感覚からの断絶の経験をもたらします。

- **体外離脱体験(out-of-body experience)**では、身体からの離脱感、遠くから高い視空間的視点からの世界を見る印象(体外自己中心視点)、そしてこの高い視点から自分自身の身体を見る印象(自己像視)があります。

- 社交不安障害(Social Anxiety Disorder)

- 他者による精査に晒される可能性のある社交状況に対する著しい恐怖や不安を示します。

- 境界性パーソナリティ障害(Borderline Personality Disorder)

- 自己像、感情、対人関係の不安定性のパターンを示します。

- うつ病(Depression)

- ネガティブ志向のマインドセットと関連する習慣的な思考プロセスは、メンタルヘルスに負の影響を与える自己同一性スキーマに貢献します。

- アーロン・ベックのモデルでは、**「自己スキーマ」**がうつ病の発症と維持に寄与する持続的で機能不全な認知構造であると提案されています(例:「私は無価値だ」、「私は愛されない」など)。これらのスキーマは、知覚、記憶、思考の歪みにつながり、感情的な苦痛と不適応な行動を維持または悪化させます。

- 統合失調症(Schizophrenia)

- 神経学的側面