Ghaemi

「Part I / Theory」

第I部 / 理論

臨床家は何を考え、なぜそう考えるのか

精神科医は、診察するすべての患者の臨床的問題を解決するにあたり、心と身体の関係について熟考しなければならない。患者が病気から回復して健康になったのかどうか、あるいは特定の精神活動の障害が病気の兆候なのかどうかを判断する必要があるときは常に、価値の問題に取り組まなければならない。もし彼が少しでも思慮深いなら、自己と患者を理解するために依存している手段を通じて得られる人間の知識の妥当性と限界を吟味しなければならず、同時に、患者たちもまたそのような知識の手段に頼るとき、いかに欺かれうるかを認識しなければならない。そして最後に、因果関係の問題が執拗に彼の注意を引くため、最も経験の浅い精神科医でさえ、ここでは常識がほとんど役に立たないことに気づいている。したがって、精神科医は、好むと好まざるとにかかわらず、哲学の中心的な問題の多くに直面するのである。

- AUBREY LEWIS, 1967

第1章

現状維持

独断主義、生物心理社会モデル、そして代替案

今日という時代は、あらゆる社会分野の、そしてあらゆる政治的信条を持つ人々が、快適で受け入れられたものを求める時代である…。聖書のたとえ話を少し変えれば、無味乾燥な者が無味乾燥な者を導くのである。

- JOHN KENNETH GALBRAITH, 1958

1.

私たちは精神医学において何を行い、なぜそうするのか? これは、十分に問われることのない問いである。多くのことが当然のこととされている。基本的なレベルにおいて、精神科医は二つのことのうちの一つを行う。一つの活動は、しばしば心理療法という見出しのもとに要約される。外面上、心理療法は、通常は週に一度、1時間の正式な面談を、長期間(通常は6ヶ月以上)にわたって行うものである。こうした外面的な特徴は重要である。なぜなら、この長期にわたる定期的な接触が、正式な心理療法で起こることの多くを発展させるからである。そこで行われることの内容には、もちろん、傾聴と対話が含まれるが、この傾聴と対話は、特定の技法や技術(様々な精神分析的アプローチ、実存主義的技法、認知行動療法など)によって方向づけられうる。重要なのは、定期的な公式の接触が、この対話を治療的に有益な結果へと導くことを可能にする点である。もちろん、特別な技術によって方向づけられることの多いこのようなやり取りは、正式な心理療法の場以外でも起こりうるし、実際に起こっている。一般医療においては、それは優れた「ベッドサイド・マナー」の一要素となりうる。一般精神医学においても、それは精神薬理学を最適に実践する上で同様に関連する。しかし、正式な心理療法が精神医学の重要な一側面をなすことに疑いはない。

精神医学のもう一つの重要な部分は、精神薬理学、すなわち投薬である。精神薬理学には様々なアプローチの方法がある。多くの目的のために多くの薬物を用いて、積極的に行うこともできる。また、薬物の使用頻度を減らし、慎重に行うこともできる。精神薬理学者は、研究データに焦点を当てるエビデンスに基づいた(evidence-based)ものになるかもしれないし、自己の観察に焦点を当てる経験に基づいた(experience-based)ものになるかもしれない。診断や症候群に対して薬物を用いる診断重視(diagnosis-focused)であることも、症状重視(symptom-focused)であることもあるだろう。彼は自らの活動を、真の疾患を治療する精神医学の中心と見なすかもしれないし、心理療法を通じてより根本的に治療される症状を、表面的に管理する末梢的なものと見なすかもしれない。最後に、マネージドケアの時代において、精神薬理学者は、時に単に「メッドチェック(med checks)」を行う者と見なされることもある。これは、彼の役割を著しく貶める軽蔑的な用語である。この用語がどのようにして生まれたのか、あるいは正確に何を意味するのか、私には定かではない。しかし実際には、それは精神薬理学が、薬物の名前を挙げ、その用量と副作用を「チェック」し、関連する症状を「チェック」し、関連する調整を行うという単純なプロセスから成ることを含意しているように思われる。多くのマネージドケアの現場では、このような「チェック」には15分から20分しか割り当てられておらず、そのかなり表面的な地位にふさわしいように見える。心理療法の仕事は、メッドチェックからは明確に除外されていると想定されている。

この二分法、すなわち、主として心理学的なアプローチと主として生物学的なアプローチとの間の分裂、あるいは今日の実践において現れているように、心理療法と精神薬理学との間の分裂は、精神医学に常に存在してきた。しかしこの分裂はマネージドケアの影響によって悪化し、今や、医師である精神科医によるメッドチェックの実施と、非医師のメンタルヘルス専門家による心理療法の実施へと具体化されている。近年の研究は、この二分法を現代精神医学の現状維持(status quo)として注目している(Luhrmann 2000)。私は、実践におけるほとんどのメンタルヘルス専門家は、どちらか一方のアプローチの支持者であると思う。私が「実践において」と強調するのは、述べたように、ほとんどの精神科医やメンタルヘルスの臨床家は、自分たちが何をしているのか、なぜそうしているのかを自問することがあまりないからである。彼らは、実践における自らのアプローチが、主として生物学的であれ、主として心理社会的であれ、患者にとって適切であると当然のこととしている。そうすることで、彼らは独断主義者となる。これは、誰もが否定するほどに軽蔑的なレッテルである。しかし、私が独断主義者と言うのは、これらの臨床家が精神医学に対して一元論的なアプローチを持っており、一つのアプローチが、彼らが観察し行うことのほとんどを説明するのに多かれ少なかれ十分であるという信念に基づいている、という意味に過ぎない。彼らは誤った一元論者であり、それが私が独断主義者という言葉で意味するところである。なぜなら、彼らは自らのアプローチの限界と部分的な性質に気づいていないからである。

このように述べられると、ほとんどの人が独断主義者であることを否定する。一部の精神分析家のように、自分たちの見解が本質的に正しく他は誤っていると信じ、公然と自らの一元論を擁護する者もいるだろうが、ほとんどは一元論的あるいは独断的な見解を持っていることを否定するだろう。そして独断主義を否定するとき、ほとんどの臨床家は自己定義として、ある種の折衷主義に立ち返る。後に詳述する折衷主義によって、彼らは基本的に、何が精神医学を最もよく説明するかについて単一の見解を持っていないということを意味する。あるいは、彼らは不可知論を公言し、どのアプローチが他のどのアプローチよりも優れているか分からないと主張する。もし追及されれば、ほとんどの臨床家は生物心理社会モデルに避難する。それによって彼らは多くのことを意味しうるが、私が思うに、それは通常、漠然とした折衷主義を反映している。

この独断主義と折衷主義の間の行き来こそが、今日の精神医学の根底にある概念的な現状維持であり、生物学的アプローチと心理社会的アプローチとの間のより表面的な二分法以上に、そうであると私は信じている。現在精神医学で用いられている生物心理社会モデルは不適切である。そして、この現状維持は不健全である。

2.

生物心理社会モデルは、精神医学における二つの歴史的源流に由来する。第一は、アドルフ・マイヤーの「精神生物学(psychobiology)」である(Meyer 1948)。スイス生まれのマイヤーは、ジョンズ・ホプキンス大学精神医学教室の主任教授を数十年にわたって務め、20世紀のほとんど、特に1920年代から1960年代にかけてアメリカ精神医学の重鎮であった。1968年に出版されたDSM-IIの疾病分類は、本質的にマイヤーの思想をその主要な基盤として用いていた。マイヤーはアメリカのプラグマティズム思想学派に強く影響されていた。マイヤーがニューヨークに住んでいた一時期、プラグマティズムの哲学者ジョン・デューイと毎週昼食を共にしていたことは、あまり知られていない事実である(152)。疑いなく、アメリカ文化のプラグマティックな精神は、20世紀初頭のヨーロッパ精神医学におけるクレペリン的な現状維持に対するマイヤーの反対に影響を与えた。第11章で詳述するように、マイヤーはクレペリンの生物学的精神医学アプローチに強く反対した。マイヤーは、クレペリンが生物学的すぎ、精神医学における心理社会的側面を無視し、悲観的すぎると感じていた。マイヤー派からのよくある不満は、クレペリンとその学派が「治療的ニヒリズム」しか提供しなかったというものだった。精神疾患が主として生物学的であり、遺伝や変えることのできない他の体質的要因に基づくと信じるならば、人はそれを変える手段を持たずに、ただ未来を予測する運命にあるように思われた。これはマイヤーにとって不適切であった。精神疾患の生物学的側面を認めるにしても、マイヤー(1948)が主に関心を持っていたのは、実践的な理由から、変更可能な側面、主として心理社会的な側面であった。

心理学の研究のためには、我々は出来事が起こるがままに固執しなければならない。我々はこれらを、それが何をするか、どのような条件下で生じるか、そして我々がそれをどのように修正できるかについて研究する…。(144)

…精神医学的経験は、不当な体系化という実に放蕩な行為によって悲惨な苦しみを味わってきた…。事実を秩序立てて提示することだけが、真の診断である…。疾患の診断の価値についての迷信は、多くの人々に、一度診断が下されれば、症例に関する問いを解決する立場に立てると信じさせる。その解決は、提示された事実によって、また実験や具体的な症例系列での臨床経験に基づく原則に照らして自然に考察されることによってではなく、新たに定義された疾患単位の意味からの規則と演繹の体系によってなされるのである。その疾患単位の予後や自己中毒性などの起源は、信者にとっては実践的な目的のために十分に確定されたものとして示される…。我々が行動の基盤とすべきは事実である。もし事実が診断を構成しないとしても、我々はそれでも事実に基づいて行動しなければならない。(153-68)

したがって、マイヤーはクレペリンのもののような疾患や症候群の概念の使用に反対した。マイヤーは、精神医学的状態を生活上の出来事や心理社会的な状況への「反応(reactions)」と見なすアプローチを提案した。彼の精神生物学は、当時精神医学における生物学の重要性について広まっていた信念を取り入れつつ、同時に、本質的には生物学を、個人に焦点を当てたより広範な精神医学観の一部分にすぎないものへと従属させることを意図していた。

我々は行動を、単に心や身体の様々な部分の機能としてではなく、個人の機能として研究する。そして個人とは、我々が意味するところでは、生きている有機体であり、神秘的に分割された実体ではない。誰かが過食したり、急いで飲んだり、不適切な休養で過労になったりするのを見ると、我々はなぜ、そしてどのようにそれが起こるのかを知りたがり、それを単なる心の状態としてではなく、行動として修正する。これが、我々が精神生物学的という言葉で含意するところである――個人と、生きている有機体としての個人の機能、健康、効率性への、分割されない直接的な注意である…。

…我々は事実(事実とは違いを生むあらゆるものである)を、それが実際の生活において何を意味するかについて研究する。そして実際の生活とは、我々が意味するところでは、「誰か」の生活である。彼は我々にとって、生活史、すなわち伝記を持つ有機体である。(1948, 434-36)

これらすべての点で、マイヤーの精神生物学は、実践においては、精神医学における生物学的アプローチに対してかなり敵対的であった。マイヤー自身は精神分析的正統派と距離を置いていたが、彼が育てた精神医学への折衷的アプローチは、精神分析運動が米国でその影響力を拡大するための十分な余地を与えた。1950年代には、マイヤーの死後、精神分析的独断主義が至上となっていた。1970年代の生物学志向アプローチの反撃はDSM-IIIにつながり、これは生物学派にとって大きな政治的成功であった。心理学的アプローチのための余地を確保するために、精神分析志向の学派は、ジョージ・エンゲル(1980)によって独特で魅力的な形で提示された生物心理社会モデルの中に、マイヤーの思想のいくつかを再発見したのである。

3.

生物心理社会モデルは、1970年代にエンゲルによって最も体系的に提唱された。エンゲルは1940年代以降、精神医学と内科の併任教授を務め、同僚のジョン・ロマーノと共に、精神疾患の心理的要素をより重視することを提唱した。エンゲルはまた、20世紀半ばに米国における「精神身体(psychosomatic)」運動の中心であったフランツ・アレクサンダーの研究所で精神分析の訓練を受けた。フロイトの弟子であるアレクサンダーは、精神分析の考えを一般医療に導入しようと試みた。エンゲルがキャリアのほとんどを過ごしたロチェスター大学での臨床活動において、彼は主に現在「コンサルテーション・リエゾン」精神医学と呼ばれるもの、すなわち、精神科的状態の治療において内科医の同僚を支援する実践に焦点を当てた。彼の主たる関心は、一時期、潰瘍性大腸炎、心因性疼痛、そして子供の消化管瘻孔の心理的影響などを含んでいた。したがって、エンゲルの研究は、精神科的状態の生物学的側面よりも、むしろ医学的状態の心理的側面を理解することに主として向けられていた。エンゲルと彼の同僚たちは数十年にわたって彼らの見解を推進してきたが、1970年代の彼の体系的な解説は大きな関心を呼び起こし、1980年代には精神医学の標準モデルとなった。それは今日でもそうである。

エンゲルは、1970年代の生物学的精神医学の復活と、医学だけでなく精神医学における精神分析の影響力の低下のために、「生物医学的還元主義」に対抗するものとして、生物心理社会モデルを公式に定式化する必要性を感じたようだ。精神医学の多くの人々にとって、生物心理社会モデルは、ますます血なまぐさくなる生物学派と精神分析学派の間の対立に終止符を打つことを約束した。さらに、生物学派は、1980年のDSM-IIIでクレペリン的疾病分類への回帰を推し進めていたものの、精神障害の明確な生物学的原因論へのコミットメントからは手を引くことを厭わなかった。新クレペリン主義の「新(neo)」は、かなりの程度、この違いを表している。クレペリンは、主要な精神疾患のほぼ完全に生物学的な原因論と病因論を強く信じていた。1970年代に米国で彼の疾病分類を復活させた人々(第11章参照)は、このトピックについて「無理論的(atheoretical)」であることを厭わなかった。彼らはDSM-IIのマイヤー的コミットメントを放棄したかったが、同時に原因論における生物学的コミットメントを避けることも厭わなかった。生物心理社会モデルは、あらゆるアプローチと整合性があったため、この空白を埋めた。エンゲルの提案は精神医学で急速に受け入れられたが、彼が望んだように一般医療では受け入れられなかった。実際、今日、精神科医が専門医試験に合格するためには、患者を面接し、その患者について試験官と討議する必要がある。試験官は文字通り「生物」「心理」「社会」という3つのカテゴリーを書き留め、候補者は各カテゴリーの題材を網羅することが期待される。これは、事実上すべての患者とすべての状態に当てはまる。このような極端な適用をされることで、生物心理社会モデルは、精神身体医学におけるその起源をはるかに超えて誇張されてしまった(Brown 2000)。

理論上、生物心理社会モデルの少なくとも一つの利点は、独断主義を避けることである。もしそれを真剣に受け止めるなら、単に生物学的還元主義や精神分析的排他主義に与することはできない。しかし、この利点は、モデルの欠点によって相殺されてしまうように私には思われる。その欠点について今から説明する。

エンゲルの革新の一つは、生物心理社会モデルをシステム理論に結びつけたことである。システム理論には長く複雑な歴史があるが(生物学者ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィに端を発する)、あるレベルでは、私たちが第2章で現代の心の哲学における創発(emergence)として論じるものと一致している。システム理論は、心理学を生物学とは異なる経験のレベルと見なし、それはちょうど生物学が化学や物理学と異なるのと同じである。しかし、これらのレベルはすべて互いに相互作用する。複雑なシステムはこれらの相互作用する構成要素から成り、そのようなシステムは、別々に機能する部分に分析されるのではなく、全体として見なされる。このアプローチは、科学と医学における全体論的(holistic)伝統への回帰であり、医学における現在の科学的方法の分析的傾向とは対照的である。方法論の議論として提示される場合、生物心理社会アプローチは、私が多元主義と呼ぶものといくつかの類似点を持っており、私はこれらの見解に全面的に批判的であるわけではない。しかし、実践において、生物心理社会モデルは、精神科的状態の内容に関する一連の紛らわしい仮定へと発展してしまった。そしてここで、私はそれが怠惰な折衷主義に堕落したと考える。今日、ほとんどのメンタルヘルス専門家によって解釈されているように、このモデルは、すべての疾患が、驚くには当たらないが、生物学的、心理学的、そして社会的(または対人関係的)な構成要素を持つと主張する以外に、ほとんど何もしていない。

したがって、糖尿病を例にとると、人は遺伝的素因(生物学)を持ち、それが過度の体重増加と結びついて病気を引き起こす。その体重増加は、心理的(不安、抑うつ)あるいは社会的(ジャンクフードの入手可能性、外食習慣)な根源を持っている。エンゲルの的を射た指摘は、医学的疾患の心理社会的側面を無視して、生物学的側面、例えば糖尿病であれば、体重を減らす必要性を無視して単にインスリンを推奨するといったことだけに焦点を当てるべきではない、という点である。エンゲルとこの理論の初期の定式化者たちにとって、生物心理社会モデルが、遺伝性疾患(例:テイ・サックス病)のような他の疾患よりも、糖尿病のような一部の疾患により良く適用されることは明らかであったに違いない。例えばテイ・サックス病では、病気の原因論に関して、ランダムな遺伝的伝達という不運以外に、ほとんど語ることはできない。これは、原因論を純粋に生物学的なものにするように思われる。ウイルス性脳炎のように、純粋に生物学的で非遺伝的な状態もまた一般的であり、その原因論は単にランダムなウイルス感染と宿主の免疫学的感受性に関わるように思われる。エンゲルは本当に、このような遺伝性疾患や感染症の原因論において、心理社会的要因が生物学的要因と同じくらい重要だと言おうとしたのだろうか? 私はそうは思わない。実際、生物心理社会の考え方は、まさにそれが常識的であるために、ほとんど論争なくプライマリケア医学に取り入れられてきた。ある観点から見れば、このモデルは、医学のよく知られた人間主義的側面、すなわち、心理社会的要因が存在する場合、特にそれらが重要な役割を果たすように見える特定の疾患において、それらに注意を払う必要性を強調するだけである。

おそらく、精神医学における生物心理社会モデルへの最初の批判は、ポール・マキューとフィリップ・スレイヴニー(後述)から来たものであろう。彼らは、生物心理社会モデルは過度に広範であり、臨床家や研究者に実質的な指針を何も提供しないと主張する。彼らはこのモデルを、レシピではなく材料のリストに例える。食事を作るためには、単に材料のリストを知っているだけでは不十分である。それぞれの材料をどれくらいの量、どのような順序で使うかを知る必要もある。生物心理社会モデルは、精神医学の関連する側面をリストアップするだけで、異なる条件下や異なる状況でそれらの側面をどのように理解するかについては沈黙している。その結果、それは折衷主義となり、臨床家は本質的に自分のやりたいことを何でも行うことになる(McLaren 1998)。

したがって、精神医学において、生物心理社会モデルはマントラ、すなわち以前のイデオロギーを置き換える(あるいは、おそらく隠す?)ための別のイデオロギーとなってしまった。エンゲルやより繊細な生物心理社会理論家たちは確かにそのように意図しなかったであろうが、このモデルは知的怠惰の言い訳へと変貌してしまった。統合失調症からストレス関連の不安まで、すべての精神科的状態は、生物心理社会的に説明可能であるとされているように思われる。多くの場合、これは、臨床家が疾患の生物学的側面を認めつつも、同等に重要な心理社会的側面に注意を払うことを主張することを意味する。したがって、誰かが抑うつ状態にある場合、人は心理社会的ストレッサーに関する広範な質問を行い、疾患の基本的な現象学的特徴(躁病や軽躁病など)にはほとんど注意を払わない。社会的経歴は、しばしば疾患の家族歴のような基本的な生物学的に関連する事実がそれほど厳密に調査されない場合でも、広範である。精神状態の診察は長々しいが、以前のエピソードの縦断的な経歴(その発症、終結、発生年、治療との関係)はスケッチ程度にとどまる。私は、生物心理社会モデルがほとんどの場合、これらの状態の生物学的側面を理解する上での進歩を犠牲にして、古い心理学的習慣(現在の精神状態、心理的発達、および幼少期の経歴への集中)を正当化するように思われる。これらすべてが、ずさんな診断と行き当たりばったりの治療成功につながる。

生物心理社会モデルのもう一つの問題は、上記のように方法と内容を混同するだけでなく、原因と治療をも混同することである。したがって、それは、ある状態が重要な心理的要素を持つと考えられるならば、心理的治療が好まれるべきだ、というようなずさんな思考を助長する。もし人が、すべての精神疾患が生物学的、心理学的、そして社会的であると真に信じるならば(特に、それらが等しくすべてそうであると信じるならば)、誰もが生物学的治療と心理社会的治療の両方(投薬と心理療法の両方による治療)を受けるべきだということになるように思われる。この自明の理はしばしば耳にするが、それは生物心理社会モデルから直接生じる、誤った欠陥のある信念である(第24章でさらに詳述)。

生物心理社会モデルの表面的な魅力は、あるレベルではそれが明らかに真実に見えることである。どんな状態も、少なくともある程度は、これら3つの側面すべてを持っているように思われる。しかし、もし真実だとしても、これは陳腐な解釈である。それはほとんど意味を持たず、臨床家、研究者、あるいは患者に最小限の指針しか提供しない。現在の精神医学的正統派に強固に定着し、ほとんど批判されてこなかったポリティカリー・コレクトな見解である生物心理社会モデルは、本質的に不毛である。それが真実である限りにおいては、陳腐である。そして、それが何かを言おうとする限りにおいては、それは、私が本書の後半で提唱するように、原則に基づいた多元主義によってより良く語られるか、あるいは単に問題のある折衷主義を主張しているに過ぎない。

表1.1 精神医学における概念的な現状維持

- 独断主義

a. 生物学的還元主義

b. 精神分析的正統派 - 折衷主義

a. 生物心理社会モデル(アドルフ・マイヤー、ジョージ・エンゲル)

b. 不可知論(DSM-III以降) - 多元主義

a. カール・ヤスパースの方法論的意識

b. レストン・ヘイヴンズの心へのアプローチ

c. ポール・マキューとフィリップ・スレイヴニーの精神医学のパースペクティブ - 統合主義

a. エドワード・フンデルトのヘーゲル的神経生物学

b. エリック・カンデルの神経可塑性

4.

独断主義(昨日の正統派)と折衷主義(今日の正統派)に対する代替案は何だろうか? 私は、代替案は二つのカテゴリーに分類されると考える。多元主義と統合主義である。多元主義の著名な提唱者は、一方にレストン・ヘイヴンズ、他方にポール・マキューとフィリップ・スレイヴニーである。統合主義の提唱者は、エドワード・フンデルトとエリック・カンデルである。私はここで彼らの思想を概観し、後の章で繰り返しそれらに立ち返る。

5.

1970年代初頭、精神分析家たちがそれを受け入れるのをためらっていた頃、精神科医レストン・ヘイヴンズは、心を理解する上での精神分析理論の覇権に代わるものを提案した(Havens [1973] 1987)。彼はまた、その後生物心理社会モデルの同義語となった折衷主義を批判した。

精神分析の覇権に関する私のコメントは第20章まで保留するが、主流の精神医学は現在、精神分析理論がその約束の多くを果たしておらず、それは一部の精神現象の一つの説明に過ぎず、全体的な説明ではないと考えている。ヘイヴンズは、彼のより大きな概念的枠組みの一部としてこの点を指摘している。私が思うに、彼の最も重要な批判は折衷主義に関する彼の議論である。折衷主義は独断主義の自然な代替案であると時々仮定される。しかし多くの点で、それはより悪い。少なくとも精神分析的ドグマの支持者は特定の信念を持っている。折衷主義者は、理論上は、すべての理論を避ける。実践においては、彼らはそれについて自覚的に正直になることなく理論を実行するか、あるいは何の根底にある論理的根拠もなしにその瞬間に正しいと思われることを行う。生物心理社会モデルは、この怠惰な折衷主義の隠れ蓑を提供する。すべてが受容可能であり、モデルの広範な傘の下で必要に応じて生物学的または心理社会的とレッテルを貼ることによって正当化できるのである。

ヘイヴンズの代替案は多元主義である。彼は精神医学における異なるアプローチを4つの学派に分類する。彼の仕事の重要な利点は、彼が学派をその内容ではなく方法に基づいて分割していることであり、これにより、理論上の多くの違いが、根底にあるより大きな方法上の一致を曖昧にすることを解消している。ヘイヴンズによって定義された4つの学派は、客観記述的学派、精神分析学派、実存主義学派、そして対人関係学派である。

客観記述的学派は、経験的観察と統計分析という伝統的な科学的方法に基づいている。その指導者はエミール・クレペリン(1921)であり、彼は(フロイト以外では)おそらく最も著名な20世紀の精神科医で、統合失調症と躁うつ病の診断を初めて明確に確立した¹。この学派は古典的な医学的アプローチを強調する。すなわち、精神医学的病歴聴取と精神状態の診察の過程で症状と徴候のリストを得て、これらの症状と徴候を症候群の集合に関連付け、そしてそれらの症候群の根底にある疾患を見つけ出す。その疾患は、他のいかなる内科疾患と同様に、「身体的に」、すなわち投薬や他の身体的治療(例:手術、電気けいれん療法)によって治療されるだろう。これらの疾患の原因は、ウイルスや脳の異常など、ほとんどが生物学的である。したがって、クレペリンの学生であったアロイス・アルツハイマーは、現在彼の名を冠する認知症の根底にある脳の異常を発見した。また、クレペリンが研究した多くの精神病患者は、脳の梅毒感染に苦しんでいることが発見され、この発見はクレペリンや他の人々に、統合失調症の原因論として根底にあるウイルス感染の可能性のある理論を追求するよう大きな影響を与えた。客観記述的理論の内容は様々でありうるが、ヘイヴンズが指摘するのは、すべての理論が一つだけ共通している点、すなわち、伝統的な医学モデルにおけるような経験的観察と記述の方法論である。

第二の学派は、フロイトによって創始された精神分析学派である。その基本的な方法は自由連想法であり、これは「浮動する注意」の使用である。医師またはセラピストは、上記のように徴候や症状の記述を追求するのではなく、最初はどんな判断も下さずに、完全に中立的な方法でただ耳を傾ける。議論される事柄がどんな方向にさまようかを許すことによって、フロイトは、客観記述的アプローチではアクセスできない特定の論理が治療に課せられることを発見した。つまり、セラピストが物事を理解しようとすると、何も意味をなさなくなる。セラピストがそれをやめて、ただ物事が進むに任せると、一見とりとめのない連想から秩序感が生まれてくる。ヘイヴンズが精神分析学派をこのむき出しの本質にまで削ぎ落とした功績は、彼の読者がフロイトの追随者たちによって生み出された無数の分派に直面したときに、混乱が少なくなることである。アドラー派であろうとユング派であろうと、ライヒ派であろうとクライン派であろうと――どの宗派であれ――彼らは皆、自由連想法をその基本的な方法として採用している。これは、精神医学における多くの生物学的理論(感染症モデル、ホルモン理論、神経伝達物質モデル、てんかん類推など)に似ており、それらの理論内容は異なるが、その客観記述的な方法論は同じままである。フロイトの方法は特に、19世紀ウィーンの支配的な客観記述的モデルでは評価も治療も不十分であった一群の状態(総称してヒステリーと呼ばれる)に関して、その創始者を助けた(第20章参照)。

第三の学派は実存主義学派であり、精神医学におけるその指導者にはルートヴィヒ・ビンスワンガー(1963a)、R. D. レイン(1969)などが含まれる²。この学派の主な方法は共感、すなわち他者の立場に身を置くことである。実存主義者の一部が由来した精神分析学派と同様に、セラピストは患者へのニュートラルな傾聴から始めるが、実存主義セラピストは、精神分析のように、後に学んだことを理論にまとめようとはしない。セラピストの役割は、患者について理論化することではなく、単に患者を理解することである。実際、患者と治療者の違いは無効にされる。治療の目標は、患者(客観記述的用語を使うなら)がセラピストに向かって動き、セラピストが患者に向かって動くという、一つになることである。客観記述的学派が基礎を置く主観-客観の分裂全体は、したがって実存主義学派では消去される。この学派から生まれた最も興味深い研究のいくつかは、精神病の主観的経験と抑うつの心理学に関する研究である。

第四の学派は対人関係学派、あるいはヘイヴンズが社会精神医学学派とも呼ぶものである。その指導者の一人はハリー・スタック・サリヴァンであり、これらの学派の創設指導者の中で唯一のアメリカ人である。後の提唱者には、エーリッヒ・フロム、エリック・エリクソン、キャロル・ギディガンなどが含まれる²。この学派の方法論は、サリヴァンに由来するように、「対人関係の場を浄化すること」を含む。これは、サリヴァンの見解、すなわち、医師と患者の間の精神科面接のような二人の間のいかなる相互作用も、観察される心理現象に影響を与える対人関係的反応を含む、という見解を指す。これらの反応は頻繁に対人関係の場を歪める傾向がある。これは、サリヴァンが記述したように、パラノイアの影響によるかもしれない精神病においてだけでなく、男性と女性の間のコミュニケーションのような非臨床的な相互作用においても起こる(Tannen 1990)。サリヴァン以前の正統な精神分析の見解では、そのような対人関係現象は、「転移」と見なされ、患者の内なる心的生活のより深い理解を得るための必要な段階であるとされていた。サリヴァンはこのアプローチに満足しなかった。なぜなら――他の理由の中でも――転移に焦点を当てることによって、精神分析はしばしば生み出される歪みを悪化させるだけのように思われたからである。サリヴァンの研究は、主としてこれらの転移的歪みに積極的に対抗する方法を提案することから成る(第22章参照)。

6.

もう一つの多元主義的アプローチは、ポール・マキューとフィリップ・スレイヴニーの『精神医学のパースペクティブ』(1998)に基づいている。ヘイヴンズと同様、彼らは精神医学における基本的な概念的アプローチの根底にある異なる方法を特定することに焦点を当てた。ヘイヴンズと異なり、彼らは心理療法の異なる学派に焦点を当てず、また、異なる学派の創始者と追随者を検証するという歴史的アプローチを強調しなかった。代わりに、彼らは精神医学における4つの異なる理論的パースペクティブを記述した。

- 疾患(Disease): 患者が持っているもの。このパースペクティブによる治療の目標は治癒である。この見解はヘイヴンズの客観記述的アプローチと一致し、範疇的知識から成る。すなわち、人はその疾患を持っているか持っていないかのどちらかである。

- 次元(Dimension): 患者がそうであるもの。ここでの治療の目標はカウンセリングであり、このパースペクティブは、病気の根底にある疾患ではなく、病気に苦しんでいるかもしれない人間に焦点を当てるヘイヴンズの実存主義的アプローチの一部に類似している。これは範疇的知識ではなく連続的知識に関わる。なぜなら、すべての人間は特定の特性を持っており、関連するのは、誰かが各特性をどれだけ持っているかだからである。人が持っているか持っていないかのどちらかである疾患とは異なり、次元モデルは、誰もが持っているが個人間で異なる可能性のある(特定の特性を多かれ少なかれ持っているかもしれない)心理的機能の側面(性格特性など)に適用される。

- 行動(Behavior): 患者がすること。マキューは治療を、患者が自分の行動を制御または変更するための新しい方法を学ぶ一種の再教育に関連付ける。これは、抑うつや強迫性障害の治療に対する一般的な行動的アプローチの根底にある方法である。ヘイヴンズは、行動療法が客観的な徴候や症状を記述するという伝統的な方法を採用しているため、この種の治療を客観記述的アプローチの下に分類している。

- ライフストーリー(Life story): 患者が望むもの。治療の目標は、自分の人生の目標をある種書き直すことである。このパースペクティブは未来志向であり、客観的な真実が人が設定する目標ではないという意味で、公然と解釈学的アプローチをとる。これは、ヘイヴンズによって記述された実存主義的アプローチと他のすべてのアプローチ(すべてが客観的で正確な知識を得ようとする)との間の主要な違いに似ている。実存主義的アプローチが物事を説明するのではなく単に理解しようとするように、ライフストーリーのパースペクティブは、自分の目標や理想、すなわち、間違いなくそうなるであろうものや、そうであったものではなく、そうであるかもしれないもの、を理解することに焦点を当てている。

7.

多元主義の基本的な観点は、精神疾患の理解と治療には複数の独立した方法が必要であり、単一の方法では不十分であるというものである。すべての方法は部分的または限定的であるが、それらは別々に純粋に適用されるべきである――この点で多元主義は折衷主義と異なる(図1.1)。

ヘイヴンズとマキュー&スレイヴニーによって提唱された理論的構造の間には、かなりの重複があることは明らかであろう。しかし、強調点や内容における特定の相違もまた際立っている。ヘイヴンズは、彼の理論の歴史的背景をより明確に確立し、異なる方法を異なる歴史的な心理療法学派に結びつけている。マキューとスレイヴニーは、精神医学における認知行動的パースペクティブのより良い記述を提供しているが、ヘイヴンズは、精神分析学派と対人関係学派の独自の方法のより良い記述を提供している。これらの著者によって記述された立場は、ある種の経験的検証に付すことができる。特に、マキューとスレイヴニーによってなされた範疇的知識と次元的知識の形態の間の区別は、そのような経験的検証が可能である。私は、これら二つの知識形態の異なるパースペクティブは、異なる精神科的状態に適用され、この適用は任意ではなく、これらの状態の経験的研究の結果であると信じている。私たちは本書の過程で、これら二つの多元主義的モデルに繰り返し立ち返る。

図1.1 心の多元主義モデル。矢印は、異なるパースペクティブ(マキューとスレイヴニー)、異なる学派(ヘイヴンズ)、または異なる知の様式(ヤスパース)を表しており、どれも完全でも十分でもなく、すべてが限定されている。

8.

私が統合主義と呼ぶものは、心と精神疾患の理解を全体として保とうと努める点で、多元主義とは異なる。統合主義者は、単一の方法では不十分であり、すべての方法は限定されているという多元主義の要件を受け入れることに居心地の悪さを感じる。しかし、統合主義者は独断主義者のような還元主義者ではない。統合主義者は、多元主義者と同様に、非還元主義的唯物論に従事していると考えることができる。⁴ 私はこのトピックについて、心の哲学との関連で第2章でさらに議論する。しかし、ここでの我々の目的のためには、統合主義者が心と脳の相互関係を強調し、本質的に両者の間の障壁を取り除きたいと考えていることを指摘するだけで十分である。これは多元主義者とは対照的であり、彼らの立場はカール・ヤスパースの見解(第5章参照)に最も明確に例証されている。多元主義者は、精神現象と脳現象の理解の違いを許容する用意があり、心と脳の状態の理解を統合しようとすることにコミットしていない。私は最終章でこれらの類似点と相違点に立ち返る。統合主義は、少なくとも、折衷主義を超えようと努めながら、独断主義を避けるという利点を持っている。

精神医学における著名な統合主義の見解は、フンデルトとカンデルのものである。フンデルトのモデルについては、第3章でより詳細に説明するので、ここでは簡単にコメントするにとどめる。最近多くの注目を集めているカンデルについては、ここで、そして再び第23章で、より詳しく扱う。

エドワード・フンデルトは、ヘーゲルの哲学と神経可塑性の含意の両方に深く感銘を受けた精神科医である(Hundert 1989)。彼は、第3章でさらに説明されるヘーゲルの見解、すなわち、人間として私たちは知るものを形作る、という見解から始めた。ヘーゲルは、主観と客観の間のギャップ、すなわち哲学にとっても精神医学にとっても絶えざる問題であるものを、橋渡ししようと試みた。私たちはどうすれば他人を知ることができるのか? 私たちは他人に何が起こっているかを知ることができるのか? もしこのギャップを埋めることができないような断絶が人と人の間にあるならば、精神医学にとって多くの問題が導入される。哲学では、困難は知識の理論と心身問題を中心に展開してきた。精神医学では、これらの問題は、私たちが何をするか、何ができるかの核心に触れる。思い出してほしいが、独断主義者はどちらか一方の立場をとる。すなわち、生物学がすべてを説明するか、ある心理学的理論がすべてを説明するかのどちらかである。折衷主義者は立場をとることを拒否し、単にすべては非常に複雑であると主張する。多元主義者は、特定の方法は純粋に適用される必要があると主張する点で独断主義者に同意するが、単一の方法では不十分であるという点で折衷主義者に同意する。フンデルトのような統合主義者は、主観-客観のギャップを橋渡しする単一のアプローチを記述しようと努めるが、様々な独断的学派のように一つのアプローチに限定されない。

フンデルトはヘーゲルの哲学から始める。ヘーゲルは、主観-客観のギャップは人類の歴史の中で橋渡しされると感じていた。彼は、人間が互いに相互作用するにつれて、互いに影響を与え合い、互いを変え、最終的には互いを知ることができるようになると考えた。ヘーゲルは、主観と客観の間の見かけ上の静的な対立ではなく、この変化のプロセスに焦点を当てた。ヘーゲルの見解は一時期非常に影響力があったが(例:マルクス主義者の間で)、20世紀の多くの哲学的サークルでは、特にそれがかなり難解で思弁的であったため、評判を落とした。フンデルトは、現代の神経生物学がヘーゲルの見解を支持していると感じた。神経可塑性の発見が哲学と精神医学にとって重要な発見であったというのが、フンデルトの主張であった。以前の神経生物学的理論は、ニューロンは再生できないと考えていた。一度死んだら、回復することはできない。したがって、生涯を通じて、人はニューロンを失うだけであった。一度形成されると、ニューロンは静的な実体と見なされていた。エリック・カンデルらは、ニューロンが実際には生涯を通じてその形を変えることができ、確かに成人期において減衰するだけでなく再生もできることを発見した。さらに、他の研究は、環境的影響がニューロンのサイズ、形、および接続に影響を与えることを示した。これが神経可塑性である。言い換えれば、環境が文字通り脳を形作るのである。そして人間は、脳を使って、明らかに環境を変える。ここに、フンデルトが言わんとしていたのは、ヘーゲルの哲学が現代の生物学的研究で確認された、ということであった。もし私たちがこの見解を真剣に受け止めるなら、あるレベルでは、脳と環境の間のインターフェースは非常に曖昧になり、もはや明確な断絶は存在しないように見えるだろう。主観-客観のギャップは橋渡しされ、統合が達成されるだろう。

フンデルトは、心理現象が生物現象に還元できるという結論を引き出さなかった。統合主義は還元主義的ではない。それは非還元主義的唯物論である。脳は精神現象を理解するために中心的かつ必要であるが、十分ではない。精神現象もまた脳に影響を与える。相互作用は両方向に進むが、脳がなければ心はないだろう。脳は環境によって影響を受け、私たちの脳は、それに作用する環境を正確に表象するように進化する。これが、フンデルトが提案するヘーゲル的神経生物学である。それは主として認識論的な議論であるが、私が第3章で指摘するように、この章では心と脳に関するその根底にある見解を強調したい。その基本的な見解は、心と脳は相互作用し、互いに影響を与え合い、あるレベルでは二つの実体は統合されうる、というものである。

フンデルトは後に、エンゲルが提案したように生物心理社会モデルを支持するようになった。そして確かに、私が言及したように、そのより曖昧な折衷主義的装飾を削ぎ落とした、厳密に方法論的な生物心理社会モデルへのアプローチは、統合主義と完全に矛盾するわけではない。しかし、フンデルトによって提案された統合主義は、マイヤーのそのような問題へのプラグマティックな無関心と、エンゲルのシステム理論に基づく見解の両方と対立している。

9.

2000年、エリック・カンデルは、1929年のユリウス・フォン・ワーグナー=ヤウレック以来、精神科医として初めてノーベル賞を受賞した⁵。ワーグナー=ヤウレックへの授賞は非常に物議を醸したため、ノーベル委員会が70年間にわたって精神科医の受賞者を避けたのは、おそらく驚くべきことではない(Valenstein 1986)。ワーグナー=ヤウレックは、精神病を治療するためのマラリア療法の使用で賞を受賞した。もちろん、ある委員が指摘したように、一つの病気を別の病気に置き換えることに対してノーベル賞が正当な報酬であるかは、完全に明らかではなかった⁶。しかし、当時、マラリア療法は、精神病患者を治癒させた唯一の治療法であった。精神医学では永続的な意義を持つものがほとんど達成されていないように見えたため、ノーベル委員会は何十年もの間、臆病になっていた。向精神薬のメカニズムに取り組んだユリウス・アクセルロッドのような神経生理学者には賞が授与されたが、精神科医として訓練を受けた個人が再びノーベル賞の栄誉を受けることはなかった。カンデルまでは。彼は1960年代にボストンのマサチューセッツ精神保健センターで精神医学の訓練を受けた。その時代は精神分析の考えが最高潮に達していた。カンデルはそのような見解に影響を受け、常に精神分析に対する深い敬意と関心を持ち続けてきた。彼はノーベル賞の自伝で次のように述べている。「1950年に若者が精神分析に抱いていた並外れた魅力を今再現するのは難しい。20世紀の前半、精神分析は心に関する驚くべき一連の洞察を提供した――無意識の心的プロセス、心的決定論、そしておそらく最も興味深いのは、人間の動機付けの非合理性についての洞察である。その結果、1950年、精神分析は、他のどの心理学の学派よりも、はるかに首尾一貫し、興味深く、ニュアンスに富んだ人間の心の見解を概説した」(2000)。

医学生時代、カンデルは心の生物学的基盤、特に精神分析の生物学的基盤の可能性に興味を持つようになった。そこで彼は、神経生理学に関する基礎科学研究に転じ、最終的には学習と記憶の細胞メカニズムに焦点を当てた。彼は、これらの研究が精神医学と精神分析に最も関連していると感じた。カンデルは最終的に、ニューロン自体が記憶の源ではなく、むしろニューロン間の接続、そしてそれらの接続の性質が、関連する特徴であるように思われることを見出した。

私たちは、海馬ニューロンの細胞特性が、海馬が記憶を貯蔵する能力を説明するのに、脊髄ニューロンのそれと十分に異なってはいないことに気づいた。したがって、振り返ってみれば非常に明白なこと、すなわち、学習と記憶の神経メカニズムは、おそらくニューロン自体の特性には存在しないということが、私たちに分かり始めた。むしろ、ニューロンの信号伝達特性は非常に似ているため、私たちは、重要なのはニューロンが機能的にどのように接続されているかであるに違いないと考え始めた。学習の基盤は、適切な感覚信号による相互接続の修正にあるに違いない。(Kandel 2000)

彼の研究は、記憶がどのように脳に符号化されるかに焦点を当てた。カンデルは、学習に関する行動主義者の考えを、学習の単純な無脊椎動物モデルであるアメフラシ(Aplysia)を用いた神経生理学的実験に適用した。

私たちは、3つの単純な学習形態すべて――慣れ、感作、および古典的条件付け――が、特定の感覚経路のシナプス強度の変化につながり、これらの変化が記憶プロセスの時間的経過と並行していることを見出した。これらの発見は、学習の類推に関する私たちの以前の研究によって完全に予測されていたものであり、記憶貯蔵の分子メカニズムに関する私たちの思考における主要なテーマの一つを生み出した。ニューロン間の解剖学的接続は明確な計画に従って発達するにもかかわらず、それらの接続の強度と有効性は、発達的に完全に決定されるわけではなく、経験によって変更されうるのである。(Kandel 2000)

彼と彼の同僚はその後、そのようなシナプス変化が細胞内のセカンドメッセンジャーシステムへの影響を含むことを示した。彼の研究のこの側面の詳細はここでの我々のニーズには関連しないが、カンデルが、精神分析と記憶および学習の重要性への臨床的関心から、ニューロン接続の研究へ、そして学習と記憶に関連して観察されたニューロン接続の変化の分子生物学へと、どのように進んでいったかの感覚を与えるために言及されている。

この過程で、カンデルは実験的に心と脳の統合を実践した。そして彼は、彼の発見が精神医学の我々の理解にとって何を意味するかに興味を持っていた。総じて、カンデルは、特に記憶に適用される神経可塑性のプロセスを実証する上で中心的であった。述べたように、神経可塑性は、ニューロンに関する一世紀の信念を覆し、神経学と精神医学に大きな影響を与えた革命的な考えであった。2000年、カンデルはアービド・カールソン、ポール・グリーンガードと共に「神経系における信号伝達に関する発見」でノーベル賞を受賞した。この賞は神経生物学的研究に対するものであったが、述べたように、カンデルは長い間、これらの発見が心、脳、そして精神医学の仕事の我々の理解に持つ意味を真剣に受け止めてきた。

早くも1979年、彼の論文「心理療法と単一シナプス」で、カンデルはこれらの含意のいくつかを心脳問題と精神医学の我々の基本的な理解に適用した。フンデルト以前に、彼は精神医学の実践に対する神経可塑性の関連性に言及していた。彼は、心理療法が脳を変化させる環境的影響でありうると推測し、それによって、伝統的な還元主義的唯物論で想定されている脳から心への一方的な影響の方向に反対した。カンデルの推測は、ポジトロン断層撮影法(PET)スキャンを用いた後の研究によって確認された。この研究では、不安障害に対して行動心理療法による治療後、治療なしの場合とは対照的に、脳の異なる部分で血流とブドウ糖代謝の変化が起こることが示された(Baer 1996)。このトピックに関する研究は通常、不安障害に対する認知行動療法を含むが、カンデルの関心は精神分析にあった。精神分析を用いたそのような経験的研究は行われていないが、原理的には、いかなる心理療法もニューロンへの影響を持ちうると論理的に思われる。

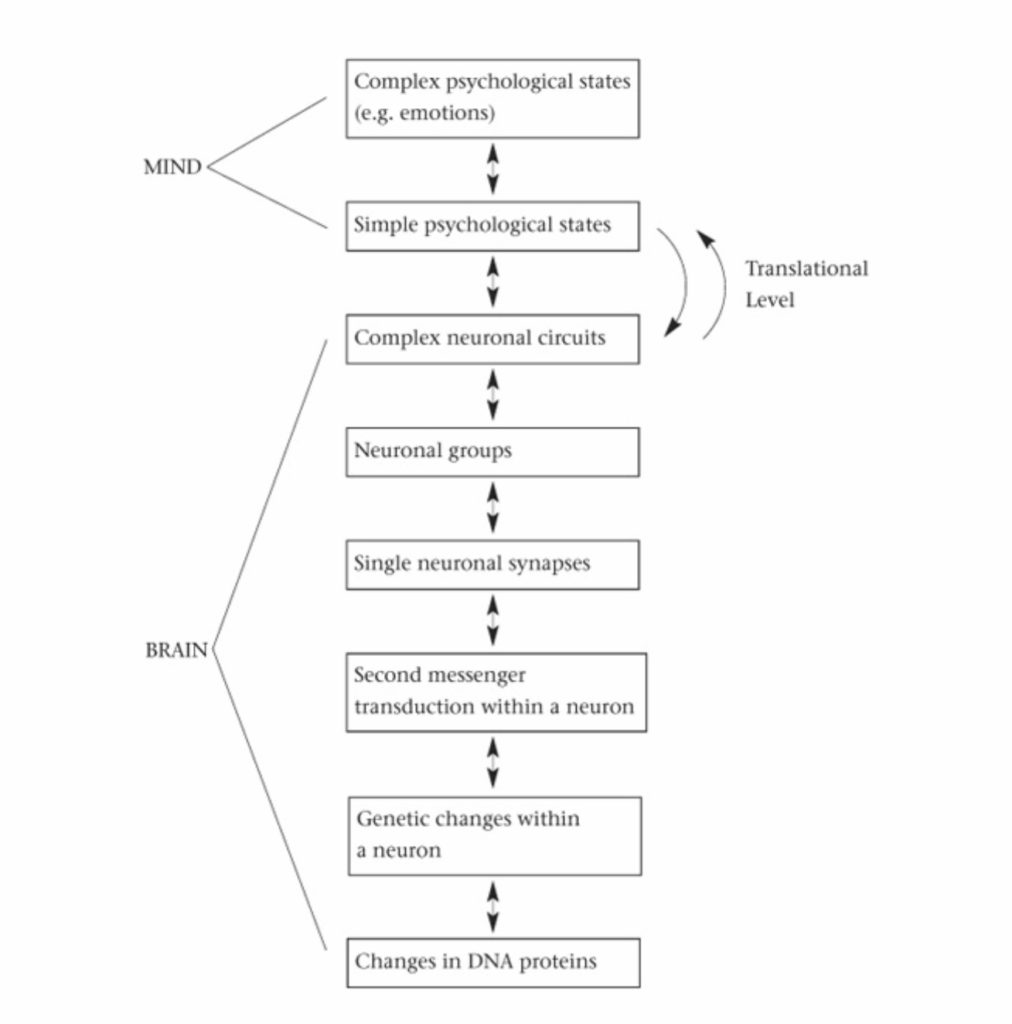

最近の論文で(第23章でより詳細に議論)、カンデルは以前の推測を追跡し、今ではより確信をもって、心理療法は脳に影響を与え、さらなる研究は精神分析の神経生物学的基盤を提供することを目指すべきだと述べている(1998)。一部の哲学者や認知心理学者は、これらの考えを非常に真剣に受け止めており、単純なサブセットに分解された心理現象が、分析の微細なレベルで神経生物学的用語に「翻訳」できることを示そうと試みている。心理現象に最も近い神経生物学的用語は複雑であり、ニューロン間の接続や感作のような生理学的関係を含むだろう。これらの神経生物学的現象は、その後より小さな実体に分解され、最終的には細胞から遺伝子へと移行するだろう。したがって、複雑な精神状態は微細な分子状態に還元できないものの、遺伝子や細胞タンパク質から、神経回路や接続を経て、単純な心理状態へ、そしてより複雑な心理現象へと、途切れることのない連鎖が存在する。これは、一般的なレベルで同時に還元主義的ではない、ある種の統合主義を表している。

図1.2は、カンデルの考えのいくつか、および他の人々によって提案された同様の考えを、私たちのトピックに関連する形で要約または単純化しようとする私の試みである。Z

10.

要約すると、精神医学における概念的な現状維持は、独断主義的、折衷主義的、多元主義的、そして統合主義的アプローチに分けられる。ほとんどの臨床家は、実践では独断主義者であり、理論では折衷主義者であると主張する。どちらのアプローチも、私の意見では、非常に問題がある。特に生物心理社会モデルは、現在の精神医学の主流のスキーマとなっているが、それは、この分野の異なるアプローチ間の対立における停戦に過ぎないものにする曖昧さに苦しんでいる。多元主義的アプローチと統合主義的アプローチは、精神医学の最も有望な二つの新概念である。多元主義的アプローチは、実際には古く、私が後の章で議論するカール・ヤスパースに遡り、最近ではマキューとスレイヴニー、そしてヘイヴンズによって代表されている。統合主義的アプローチは、しばしばカンデルと同一視され、フンデルトによっても推進されてきた。続く章で、私はこれらすべてのモデル、特に折衷主義の誤りと多元主義の意味に立ち返る。本書の最後で、私はこれらのテーマを再訪し、それまでの議論を背景として、これらのアプローチの相対的な長所をより詳細に議論する。

…

11.

これらの精神医学の概念が提示されると、私はしばしば、臨床家たちがほとんど反射的にどちらか一方の見解に傾くことに気づく。私の同僚たちがなぜ特定の見解を持つのかを調べてみると、彼らの意見が心と脳の性質に関する根底にある理論に基づいていることがしばしば分かる。言い換えれば、精神医学における現在の概念的な現状維持を理解するためには、私たちは心の哲学を吟味する必要があり、メンタルヘルス専門家がどのような心の哲学を持っているかを考える必要がある。

第2章

そこに何があるのか

心と脳について

大学1年生のとき、デカルトの『省察』を読んで心身問題に夢中になった。これこそ謎だった。いったいどうすれば、私の思考や感情が、私の脳を構成する神経細胞や分子と同じ世界に収まることができるというのか?

- DANIEL DENNETT, 1991

1.

現代分析哲学における一般的な見解は、哲学の目的は概念的議論の論理的分析であるというものである。この視点は、形而上学的な思想体系を構築する(ヘーゲル)、認識論的な確実性を求める(デカルト)、あるいは倫理的(カント)または宗教的(アクィナス)体系の支持を提供するなど、哲学の目標に関する他のバージョンとはほとんど共通点がない。このように理解すれば、カール・ヤスパースの「精神医学の研究は哲学の理解を必要とする」という言葉の意味を理解することができる(Jaspers [1913] 1997)。そうでなければ、精神医学は、他のいかなる科学分野と同様に、吟味されない仮定と論理的に未熟な議論のもとで運営されることになるからである。精神医学は特にこのリスクを負う。なぜなら、その主題である心は、文化的に多くの仮定や信念を吹き込まれており、そのうちのいくつかは誤っている可能性があるからである。例えば、多くの人は精神現象を身体から分離したものと信じており、したがって、様々な状態に対して、生物学的治療とは対照的に、心理療法に傾くかもしれない。そのような人々は、実際には精神疾患が医学的疾患であることを否定するかもしれない。他方、脳がすべての精神現象を説明するのに十分であると信じる人々は、反対の見解を持つ。これらの異なる視点は、その主題に関する理性的な議論や、心の性質に関する注意深い調査のいずれにも基づかず、様々な心の哲学と、心の性質に関する異なる仮定に基づいている。

もしこれが、心の学生が哲学を意識すべき理由であるならば、心の哲学という主題分野を専門とする哲学者の研究の中に、精神医学にとって学ぶべき有用なものは何かあるだろうか?

2.

患者を面接し、臨床治療の現場で具体的な不安や気分に直面することに慣れた精神科医が最初に気づくことの一つは、現在のいくつかの哲学的論争における、ある種の関連性の欠如という最初の感覚である。しかし、これらの論争は、私たちの臨床経験と有用なつながりを持っている。例えば、心の哲学における論争の主要なトピックの一つは、色のジレンマであった(Jackson 1982)¹。典型的な問題はこうである。メアリーは色の科学者であり、色について知るべきことはすべて知っていると仮定する(その物理的基盤、光と色のスペクトルの理解、色覚の脳経路とそれらの根底にある神経生物学の知識)。しかし、彼女には一つの問題がある。彼女は白黒の部屋にいる。彼女はそこから出たことがなく、実際に色のあるものを何も見たことがない。問題は、彼女は色を見ることがどのようなことかを知っているだろうか? ということである。

このテーマにはバリエーションがある。痛みの神経生物学についてすべてを理解しているが、それを経験したことがない場合、私たちは痛みが何かを知っているだろうか? 痛みの神経生物学は、痛みそのものと同じものだろうか? もしそうでなければ、痛みの現象を説明するために、神経生物学に何が加えられるのだろうか(Flanagan 1991)?² 別のバージョンは、コウモリは見ることができず、聴覚と電磁波を使って航行することを私たちに思い出させる。人間として、私たちはコウモリであることがどのようなことか、見当がつくのだろうか? 私たちはコウモリの生理学についてすべてを理解できるが、それによってコウモリであることがどのようなことかを理解できるだろうか(Nagel 1974)?

これらの問いはすべて、一つの本質的な核心を共有している。あること(色、痛み、コウモリであること)を経験することと、そのことのメカニズム(色、痛み、コウモリであることの神経生物学)を科学的に理解することとの間には、何か異なるものがあるのだろうか? 言い換えれば、古い哲学的言語に戻ると、精神的経験には、それらの客観的基盤とは異なる、何か主観的なものがあるのだろうか? そして、この主観的な側面は言葉で表現できないものなのだろうか? つまり、それは定義上、客観的な科学的方法では理解不可能なのだろうか? それとも、それが受け入れ可能な、ある種の主観的知識のバージョンがあるのだろうか?

3.

これらの問題が、読者に現代の心の哲学における特定の問題の雰囲気を感じさせることを願う。読者は、ここには一連の問いがあるが、答えはほとんどないことに気づくかもしれない。哲学における現在のコンセンサスは、厳密な「心理物理的同一説」に従うならば、これらの問いは答えるのが難しすぎる、というものであるように思われる。この見解は、おそらく多くの医師が持っているものであり、何かの経験とその神経生物学的基盤の理解との間に違いはない、というものである。したがって、色の経験は、その神経生物学の理解である。そしてメアリーは、色のあるものを何も見たことがなくても、色を完全に理解することができるだろう。痛みは、中枢神経系の特定のニューロンの発火と同一視されるだろう。痛みを理解するために、主観的現象のレベルを付け加える必要はないだろう。この視点は、注意深い精査に耐えられないように思われる。上述の哲学的「思考実験」は、精神的経験はその物理的基盤に還元できないという直観を支持する。痛みの複雑な現象をその神経生理学に還元することは、不十分に不正確であるように思われる。